【大乗仏教】古代インドの論理学

古代インドの論理学について、見ていきたいと思います。前回の記事と同じく「火と煙の関係」を例文として使用していきます。

○ニヤーヤ学派の五分作法の例

①主張(宗):この山には、火がある

②理由(因):この山には、煙がある故に

③喩例(喩)

同喩:およそ、煙のあるところには、火がある。例えば、釜戸の如く 異喩:火のないところには、煙がない。例えば、湖の如く

④適用(合):煙のある釜戸の如く、この山もまた同様である

⑤結論(結):故に、この山には、火がある

古代ギリシア由来の三段論法に外見上は似ていますが、西洋論理学が概念の外延間の関係に主眼を置くのに対し、インドの論理学は基体(例えば山)と属性(例えば火、煙)との関係に着目して分析を行う点に大きな違いがあると言えます。

●西洋の定言論証形式へ置き換えると、

大前提:およそ釜戸の如く、煙のあるところには、火がある

小前提:この山には、煙がある

結論 :故に、この山には、火がある

喩例(喩)の同喩が大前提に該当します。異喩は同喩の対偶です。

理由(因)が小前提に該当し、主張(宗)が結論に該当します。

○大乗仏教 陳那(ディグナーガ)の三支作法

唯識派であり、かつ仏教論理学を発展させた陳那(ディグナーガ)は五分作法を整理して、以下の三支作法で足りるとしました。中期中観派で、仏護(ブッダパーリタ)の後に登場した清弁(バヴィヤ)は、このディグナーガの三支作法(自立論証)を用いて、龍樹の教説を論理的に説明しようと試みます。

①主張(宗):この山には、火がある

②理由(因):この山には、煙がある故に

③喩例(喩)

同喩:およそ、煙のあるところには、火がある。例えば、釜戸の如く 異喩:火のないところには、煙がない。例えば、湖の如く

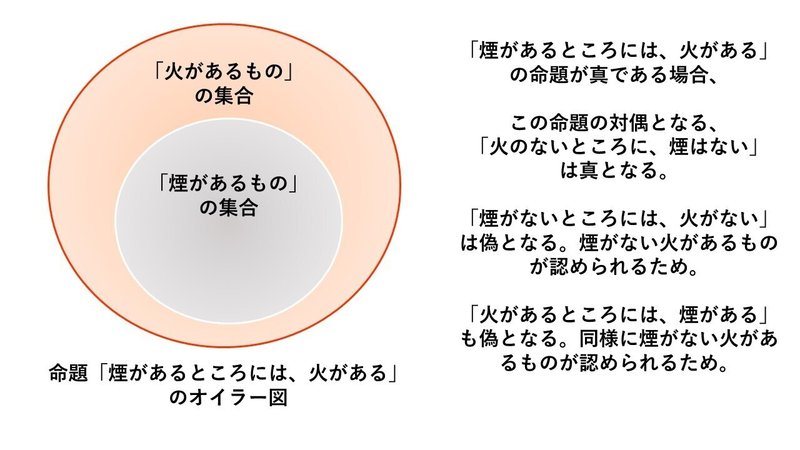

喩例(喩)、すなわち大前提の「煙のあるところ」と「火がある」は遍充関係ともいわれます。

○陳那の「因の三相」

これは、理由(因)が下記の三つの条件を満たしていれば、正しい推論であることが保証されるというものです。

一:理由(煙がある)が、主張命題の主語(この山)の属性であること

二:理由(煙がある)が、主張命題の述語の同類例(火があるものの集合)の全部または一部に必ず存在すること

三:理由(煙がある)が、主張命題の述語の異類例(火がないものの集合)には絶対に存在しないこと

「因の三相」における二と三は大前提が真であるかの確認であり、一は小前提が真であるかの確認を意味しています。