ハイドンのソナタ全集を聴きながら

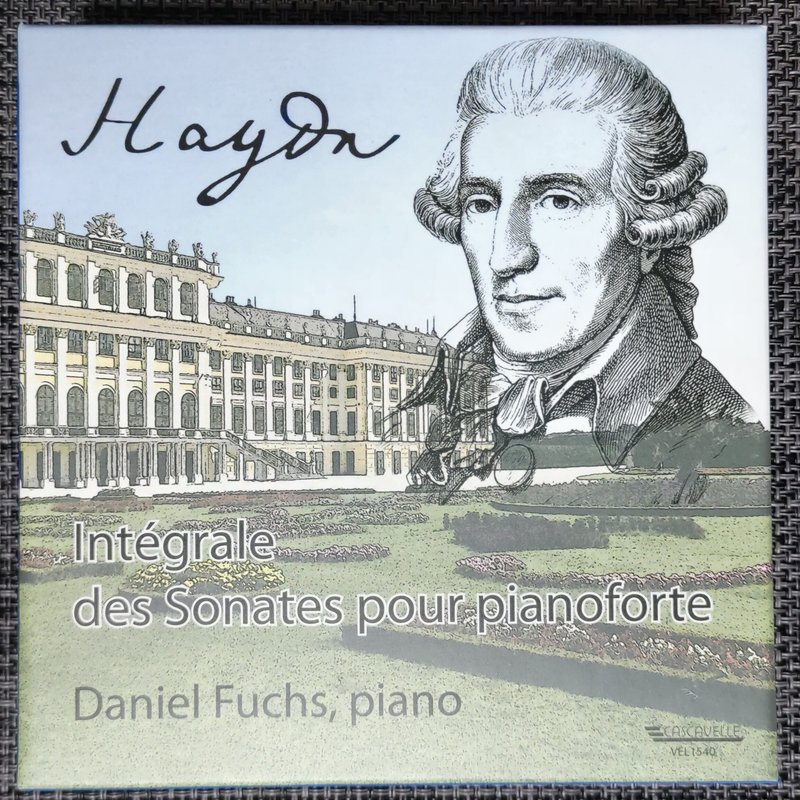

ダニエル・フュクスというピアニストの演奏で、ハイドンのピアノ・ソナタの全曲録音を聴いている。

どうしてこの人はハイドンを全曲録音したのだろう、と不思議に思ってしまうくらい、淡々と詰まらない演奏が続く。

けれども、それは聴き方が悪いのかも知れないな、という疑心だけが聴き続ける原動力となっている。

そして、7時間くらい聴き流した所で、フュクスという人のピアノが、そんなに嫌ではなくなって来た。

少しも面白くはならないし、閃きもなく、切れ味も悪く、寧ろ、時々、拙くて、 雑に聴こえる瞬間もままある。

それは、良いことだと捉えてみる気持ちになったのだ。

天才による天才の所業を面白がる、もっと言えば、否応なく感動させられる、それを素晴らしいことだと無意識に信じているのを、ちょっと、うざったく思ってみよう、と。

そうしたら、今度は、フュクスのピアノが、たまたま相性の良い作品にさしかかった所だったのか、少しだけ才走って聴こえる様になってしまって、困ったことになってしまった。

才能が邪魔くさい。

音楽を一方的に黙って聴くだけの生活を送っていると、そんな駆け引きによく巡り会う。

ライヴやプレイでは、そんな瞬間は訪れない。

もっと違う楽興に襲われ忙しない。

天才が才を尽くした先に、凡夫の凡庸が拓かれる。

足掛かりにされているのは天才の方、フュクスのハイドンを聴いていて、そんな気がした。

こんな風に書くと、ダニエル・フュクスが詰まらないピアニストという風に言っている様な気がして、少々、忍びない。

要すれば、言いたいのは、聴き手が決定的に詰まらない者である、という現実に尽きる。

一人の詰まらない人間として、如何にそれを尽くせるか、そんな欲望が日に日に大きくなってしまったというだけのことで、詰まらないがすっかり詰まってしまって、どうにも異様に凡庸なのだ。

フュクスのハイドンには、或いは、フュクスのハイドンを聴くということには、そういう怪しさが付き纏う。

それを付き纏わせる者は何かを究明することに、ひどく労力を割かなくちゃならい、僕らが今を生きる時代の色調は、そんな輝きを放っている。

誠実な芸能は観者を少しも軽んじない。

得てして、観者を軽んずるのは、観者自身であって、それ故に、演者を易々と軽んじることともなるのだろう。

ハイドンの本分も、フュクスの言い分も、私には分からない。

けれども、今日にこの全集を聴く大義は立ったかな。

そんなものは、一番詰まらないものだから、一大事なんだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?