より良く生きるために大切なこと~自己認識

前回、現在地と目的地を知るためには、自分の状況や状態に気づき、さらに自分は何を望んでいるのかという目的に気づく自己認識力が必要だというお話をしました。

今回は、自己認識について少し詳しく見ていきましょう。

よく見たら前回の記事は1年以上前…。

だいぶ時間があいているため、自己認識について再度まとめておきます。

自己認識の種類

1. 感じる力

今、自分に起こっていることに気づいている状態

2.客観視する力

出来事を体験している自分と、それを観察している自分がいる状態

3. 俯瞰する力

その出来事が周囲の状況とどう繋がっているのか仮説を立てられる状態

4. 意図する力

自分の向かいたいところに気づき、意識をそこへ向けられる状態

では、自己認識とはどんなもので、どうなれるといいのかを順を追って辿ってみましょう。

まず、日常の中で何かが起こったとします。

ネガティブに受け取りやすい出来事のほうがわかりやすいと思うので、社内ですれ違う時に「挨拶したけど無視された」という状況を仮定してみましょう。

こんな時、相手と共通の認識がない状態で、自分の価値観をもとに現れた推測(妄想)から起こる感情に一致してしまうことが、悩みや問題の種になりやすいです。

典型的な反応は、多くの方が想像しやすいのではないでしょうか。

【ステップ1】衝動的に反応している自分に気づくことで、その状態から抜け出す準備ができる

では、仮定した状況です。社内で知り合いとすれ違う時に挨拶したけど、無視されました。どんな反応が起こりやすいでしょうか?

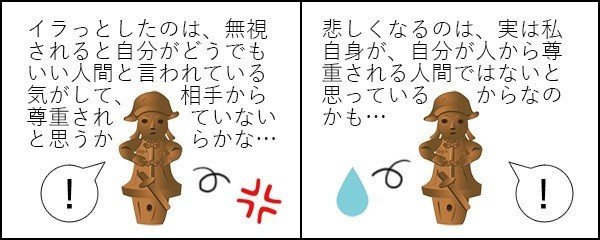

怒りの感情が起こる例ですね。何かあった瞬間に激しい反応が起こることはよくあるのではないでしょうか。

相手は突然の反応に驚かれることでしょう。挨拶であれば「ああ、ごめんなさい、気づいてなかった」で終わるケースが多いと思いますが、違った状況だと相手の怒りの反応も引き出してしまう可能性もあります。

また、相手が本当に故意に無視している場合もあることと思います。衝動的で激しい反応が関係を良くする方向になるか、さらに悪くする方向になるかは、反応の下にある想い(価値観)がどのようなものかと、それまでの相手との関係によって異なってくるので注意が必要です。

こちらは、哀しみの感情が起こる例です。怒りが相手を否定するのに対し、哀しみは自分を否定しがちです。こうしたことも、よくあるのではないでしょうか。

場合によっては過去の似たような出来事を思い起こし、やっぱり私がこうだからいけないんだ…と絶望的な思いになることもあるでしょう。

そうして、自分のせいとすることも他人のせいとすることも苦しく、自己否定と他者否定を行ったりきたりして思い煩ったりするかもしれません。

ここで「感じる力」が使えると、衝動的に起こった反応に気づき、それを体験しながらも、そこに留まることができます。

この体験と反応の間に一呼吸置くということができるようになるだけでも、その後が大きく違ってきますので、まずは自分に起こっていることに気づくということがとても大切です。

【ステップ2】起こっていることに気づき、自分を観察する

このように自分がイラッとしていたり、哀しく思っていたりするということに気づいて、その感覚を感じられるようになれば大きな一歩です。

鼓動が早くなって、全身を血液が巡るような身体感覚があるでしょうか?

または、胸がギュッと縮こまるような感じや、ザワザワとする感じなど、感情によって身体感覚が変化する様子が感じられるでしょうか?

感情と身体感覚が繋がっていることにも気づくのは、より大きな変化です。

ここからさらに「客観視する力」が使えるようになると、自分を観察することができるようになります。

すると、次の言動を自分で選択するということが可能になってきます。

例えば、自分の中に「尊重されていない」という思いがあると眺めることができるかもしれません。そうすると望んでいることも見えてくるかもしれませんね。あくまでも一例ですが、このケースでは、怒った人も哀しんだ人も「私のことを見て欲しい、大切に扱ってほしい」という願いがあるのかもしれません。

もしもここで「社会の常識だから」とか「人としてこうあるべきだから」とか「誰々がこう言ってたから」といった、自分の感情ではないものをもとに自他を非難している時は、もう一歩踏み込んで自分を見つめる努力をしてもいいでしょう。

そうした理由が悪いという話ではなく、自分以外の何かを基準にして善悪の判断をしている場合、自分自身の声や思いが置き去りにされてしまっている可能性があるので、まずは内にある思いを見つけてあげましょう。

もう一歩踏み込むための自分への問いかけは、「本当にそうかな?」。

無理のない範囲で、自分の声に耳を傾けてあげましょう。

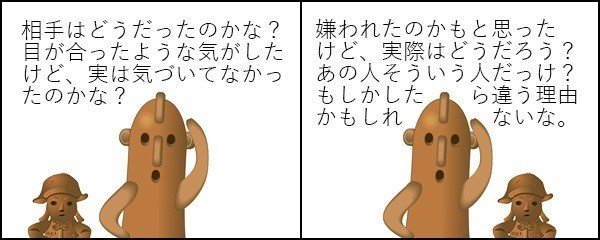

【ステップ3】自分の反応と共に、相手や状況も客観的に観察し想像することで、外側によって自分の内側も変化することに気づく

自分のことが見えるようになると、自分の感情と少し距離を置くことができることで、相手からも少し距離を置いて状況を観察できるようになってきます。

ここまでくると、最初の反応とはだいぶ変わってきましたね。身体感覚も変わってきているかもしれません。

ここで重要なのは、最初に立ち現れた怒りや哀しみといった、ネガティブに見える感情を否定しないことです。ネガティブな感情を持つのをやめて、ポジティブになろうということではありません。

怒りや哀しみも大切にしつつ、その下にある願いに気づき、何をどうすると願い通りの状態に近づけるのか、自分の言動を選択できるようになっていくといいのではないか、ということです。

【ステップ4】自分の価値観や願いに気づき、意図を持って次の言動を選択する

意図を持ってというと、相手を褒めて心地よい気分にさせて自分の思い通りに動かすとか、思考や感情に同調したり、同じ趣味趣向を強調することで好意を持ってもらうといった、操作的なコミュニケーションでメリットを得ることを想像しがちかもしれませんが、そうではありません。

どのように自分自身の人生と向き合っていくのか、ということです。

あなたの人生において、Well-beingを感じられる生き方はどのようなものですか?

それを見つけ、そこに沿った生き方を選択していきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?