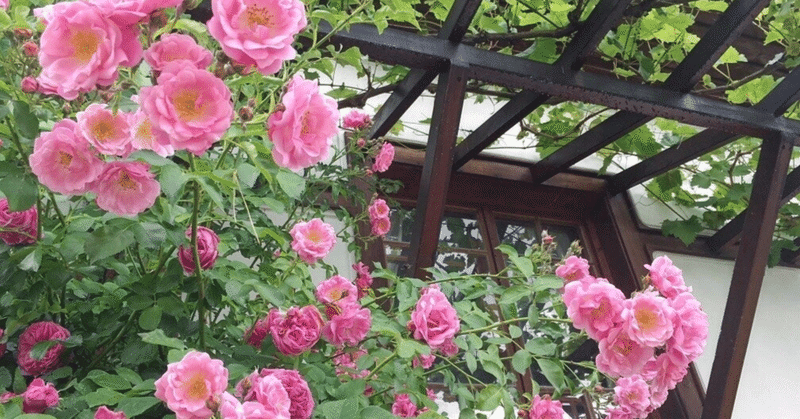

【超短編】口下手な僕のかわりに愛を歌えロサ・ダマスケナ

新しい香水が欲しくなるのは、天秤がが内省的にかたよるときと決まっている。うちがわの空虚をどこかに結び付けたくて、言い表しにくい感情、名伏しがたい思いの機微を埋める物語を、睡眠薬でも貪るように手さぐりしたくなる。ひと癖もふた癖もある名を享けたドラマチックな香りの旋律を、誰かの人格を歩みなおすように、首筋にまとう。けさ僕を選んだのはダマスクローズの甘辛いパルファムだった。トルコ原産の華やかさと背中合わせに、涙のにじむ煙の気配が、粘膜を軽くいぶす。いいようもなく肌馴染みが良い。生まれながらの体臭であったかのように。

東西洋の交錯する風をまとい、午後の旧市街へ繰り出した。坂がちなレストラン街、石階段の間口は狭い。蔦の模様の看板の、程よく古びたカフェは四六時中ひらいている。スコーンとミルクセーキを注文する。店内の蛍光灯は虫の息、鏡張りの内装は二回りも空間をまやかしている。僕はここで誰かと待ち合わせをする。

向かいの店のショーウィンドーにはイタリア産の下着がひけらかされている。 隣席に親子ほどの歳の差のカップルが座ってそして去っていった。ミルクセーキの氷の解けたのまで飲み切ったころ、レースの衣類をいろどる窓の明かりは濃さを増した。短い昼が昏れかけている。テーブル席の対面は空席のまま、待人は尚も来なかった。しびれを切らし、残しておいた紅茶スコーンの上半分にクロッテッド・クリームを塗りたくり、自棄ぎみの大口でかぶりつこうとしたその時に、僕は鏡にうつったその人をみとめた。僕の背後、店の隅の席に新聞を広げていた。ダマスクローズがロウリュのように、首根っこから昇華するのがありありと聞こえた。

顎の高さのタートルネックにうずもれて、彼女は新聞を読んでいる。焦らしながらめくる社会面には、声高なスクープがおぼろげに映る。セレブリティの結婚生活、米国株価の見立て、再来週の雪の予報。再来週には、雪が降るのだ。

彼女のことを僕は知らない。それなのに、心脈が確実にふるえている。僕は彼女を隅々まで取り込もうと息を潜めた。結氷した僕をよそに、夜の濃さがしんしんと店内に沈殿する。くすぶり始めたダマスクローズだけが濃厚なくちびるを薄くひらいて、ありうべき雄弁の可能性を展げているる。僕の歳時記にない歌をくちずさみ、ミドルノートが複層的な物語を紡ぐ。分厚い花弁のひとひらごとが、胸の奥に熱く燃え尽きる。彼女のブラックコーヒーは機関車のような湯気をたてる。僕は一言として語り出せないまま。

陽が昏れきると新聞の見出しもにじんだインクのひと塊にぼやけてしまった。不意に立ち上がった彼女が、鏡の中の均衡を打ち破る。僕の横をすり抜けて路地のほうへ去っていく。

賞金首をみすみす獲りにがした。などと凡庸なつぶやきが口をついて出かかったとき、崇高ぶった余韻をひきずっていたロサ・ダマスケナがようやく効力を手放した。仮面の解けて明瞭になった地平を、文節や例文が我が物顔でとおる。歩行者天国の再開された商店街のように。

「再来週は雪なのか」

今となってはどんな長大な恋文でも、口述筆記できるはずなのに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?