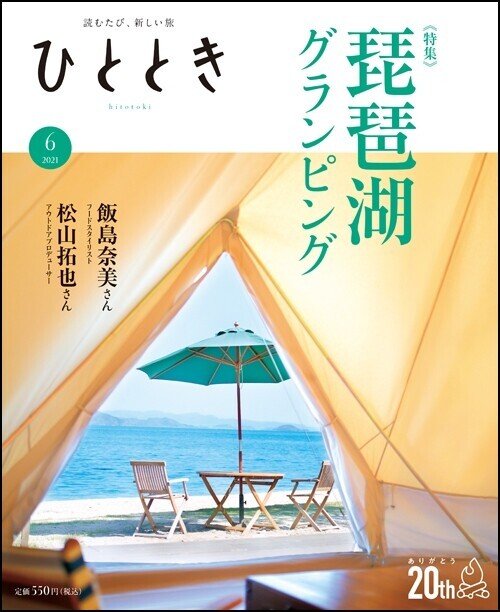

日本のキャンプ発祥の地・琵琶湖でグランピング

「第2次キャンプブーム」と呼ばれる昨今、多様なキャンプスタイルが生まれています。話題の「グランピング」とは「グラマラス」と「キャンピング」を組み合わせた造語だそうです。フードスタイリストの飯島奈美さん、アウトドアプロデューサーの松山拓也さんにキャンプのイロハを教わりつつ、キャンプ発祥の地近くの湖畔でグランピングを体験してきました!(ひととき2021年6月号特集 「琵琶湖グランピング」より一部を抜粋してお届けします)

朝の柔らかい光がテントの中に差し込んでくる。木立の中から鳥の可愛らしい声が聞こえるけれど、姿は見えない。昨日降っていた雨は完全に上がり、明るい空に白い雲がはっきりとした形を作って浮かんでいる。松山さんがシングルバーナーでさっと湯を沸かし、熱いコーヒーを入れてくれた。

「いつもよりちょっと早起きして、こうやってゆっくり朝の時間を過ごすのもいいでしょ。今、キャンプブームと言われていて、休日はどこのキャンプ場に行っても人が多いけれど、朝は自然の音に耳を澄まして静かに過ごしたいですよね。草木の葉擦れとか、小川のせせらぎとか。そよ風も気持ちいい。前の晩にちょっと飲みすぎていても、こんな朝は二日酔いにならない気がするもんね」

それから森の遊歩道をのんびりと散歩し、その間に濡れたテントやタープを乾かして撤収。この日は、場所を移動してグランピングを体験するのだ。ホテルのような感覚で過ごせるちょっと豪華なキャンプである。目指すはビワコグラスター。大津市の西部を走る比良(ひら)山地を望む湖畔に面したキャンピングリゾートだ。

ボーイスカウト初野営の地

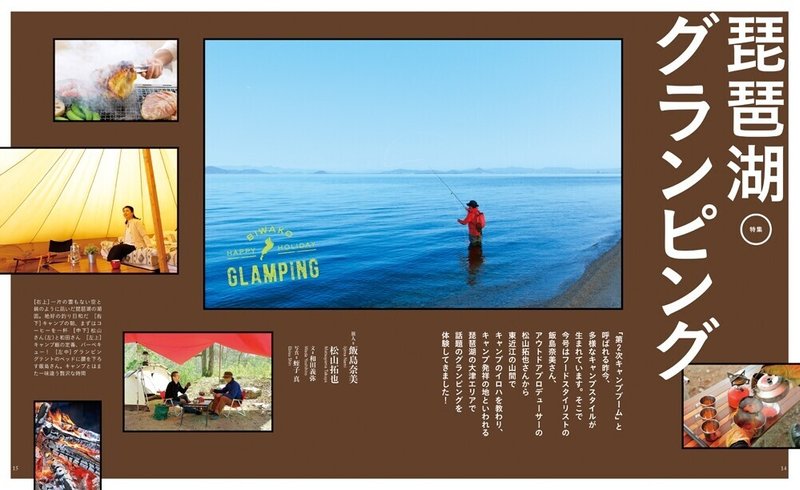

昨日とは打って変わって春の陽気が漂う晴れ晴れとした景色。群青色の穏やかな湖面は太陽の光を受けてキラキラと輝いていた。

「雨のキャンプも趣がありますけど、やっぱり青空にはかないませんね」

飯島さんのテンションも上がってきた。

グランピングでは、通常食事は準備されているが、飯島さんにアウトドア料理のコツを教えてもらうため、途中で見つけた直売所で採れたて野菜と地鶏を入手。それからもう1カ所、立ち寄りたい場所があった。琵琶湖八景の1つ「涼風・雄松崎(おまつざき)の白汀(はくてい)」である。約3キロにわたって白砂青松が続く景勝地だが、目的はその眺めではない。実はここ「日本ボーイスカウト初野営の地」なのである。

ボーイスカウトはキャンプやハイキングなどのアウトドア活動を通して、少年の自主性や協調性、社会性を育むことを目的としている。あくまで教育の一環でレジャーとしてのキャンプとは異なるものだが、1907年(明治40年)にイギリスで生まれたその活動が日本に伝わり、今につながるキャンプ文化の原点になったのは間違いない。

雄松崎に立つ記念碑には次のような碑文が記されている。

この白き浜辺 緑濃き松の陰に

一九一六年

故中野忠八氏がスカウトを連れ

現理事長 久留島秀三郎氏の

案内で初めて天幕を張られた

ここに我等は先覚者の道を辿り

今後の弥栄を祈りこの碑を建てる

一九六〇年八月

ボーイスカウト日本連盟

総長 三島通陽

雄松崎に立つ「日本ボーイスカウト初野営の地」の碑。当時もキャンプをするならやはり風光明媚な地がよかったのだろう

ここに記されている中野忠八(ちゅうはち)氏は、京都でボーイスカウト活動を始めた先駆者だ。『テント生活の仕方』(1924年刊、創文社)というおそらく日本で初めてキャンプのノウハウを記した著書もあり、内容は時代を感じさせるが、そこに記されたアウトドアのテクニックは今にも通じるものがある。冒頭の一文も興味深い。

「天幕生活! 天幕生活!(キャムピング! キャムピング!)」と弾むような言葉に続いて、「あゝ何といふ愉快な現實のオアシスであらう。見よ碧空朗らかに我等の上に懸つて、山野の淸澄と森林の神祕と、其二つながらの灝氣は我等の心を搖ぎではないか」(原文ママ)とつづられている。当時は今よりサバイバル的であったかもしれないが、自然の中で過ごす喜びと心地よさは何も変わらなかったのだ。

ボーイスカウトを通してアクティビティーとしてのキャンプが日本で行われるようになったのは、明治末期から大正にかけてだが、レジャーとして一般に広く親しまれるのはずっと後である。昭和の大戦と戦後は、生活自体が半ばアウトドア的であっただろうし、キャンプは登山や行軍の野営といった一種のサバイバルを意味していただろう。

現代に通じるアウトドア文化が芽生えるのは1970年代だ。日本のアウトドア界の草分けとして知られる芦沢一洋(あしざわかずひろ)氏が1976年(昭和51年)に著した『バックパッキング入門』(山と渓谷社)と、コリン・フレッチャーの『The New Complete Walker』を訳した『遊歩大全』(1978年刊、森林書房)で自然との共生を求めるアメリカのアウトドアライフを紹介したことが大きい。ただ、この頃は、まだアウトドアはライトなレジャーではなく、限られた本格派の人たちの趣味だった。

その後、1980年代になると各地にオートキャンプ場が作られるようになり、1990年代前半のバブル経済の崩壊でリゾートブームが終焉を迎えると、キャンプやハイキングなどのアウトドアレジャーを楽しむ人が増え始める。人々は金銭的な豊かさより心の豊かさを求めるようになったのかもしれない。これがいわゆる第1次キャンプブームである。日本オートキャンプ協会が発行する『オートキャンプ白書』によれば、ピークの1996年(平成8年)には日本人の1割以上にあたる1580万人がキャンプをしたというデータが出ている。そして、今、第2次キャンプブームと言われている。その背景は、また後で述べるとして、まずはビワコグラスターに向かおう。

大型テントで快適ステイ

広い、広い空だ。一片の雲もない完璧な青。湖面は凪ぎ、透明な水の中を小さな魚が群れになって泳いでいる。さらさらの白い砂浜に立つと視界を遮るものは何もない。水平線に対岸の山々がぼんやりと浮かんでいる。

「気持ちいいですね。この景色だけでも価値があるかも」と、ビワコグラスターの湖畔を歩きながら深く息を吸い込む飯島さん。

「そうなんです、キャンプってこういう非日常的な空間でどうやって過ごすかなんですよ。物理的なモノではなく、体験するというコトに価値があるし、そこに幸せを感じられるかどうかだと思うんです」と松山さん。

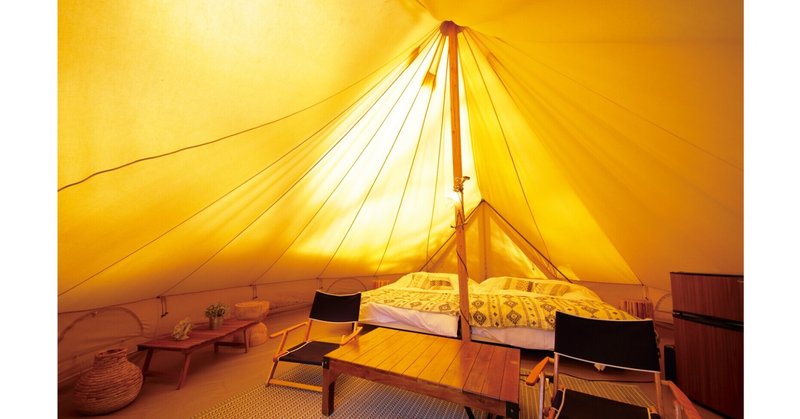

グランピングは、「魅惑的な」という意味のグラマラスとキャンピングを組み合わせた造語だ。ベッドやソファーが置かれた冷暖房完備の大型テントやコテージに宿泊し、食事も準備されている。自分で調理することも可能。もちろん焚き火も。シチュエーションはアウトドアだけれど、サービスはホテルに近い。5~6年ほど前から一般に広まり、新しいキャンプスタイルとして、これまでアウトドアにあまりなじみがなかった人たちにも注目されている。

キャンプともホテルともちょっと異なる、優雅な雰囲気を味わえるコットン生地のソフトハウス。冷暖房完備で夏や冬も快適に過ごせる

ビワコグラスターのテントに入った飯島さんも開口一番「ひろーい!」と感嘆。

「天井が高いし、ベッドもふかふか。電源に冷蔵庫も備わっているんですね。これはいいかも」

「キャンプに興味はあるけど、外で料理をしたり、テントに泊まったりするのは不安っていう人は多いと思うんです。でも、グランピングなら気軽にアウトドアの雰囲気を味わえる。道具もそろえる必要ないしね。本来のキャンプと本質はちょっと違うのかもしれないけれど、自然との触れ合い方にいろいろな形が生まれるのは、すごくいいことですよね」と松山さんは言う。

太い薪をナタで細かく割って焚きつけを作る。木口に刃を食い込ませ、別の薪でナタの背を叩いて割ると安全。ナタを振り上げると危ない

グランピングをはじめとしたキャンプスタイルの多様化と細分化は、今のキャンプブームを後押ししている。かつてキャンプといえば、家族や仲間と賑やかに過ごすのが一般的だったが、近年は1人で自由な時間を満喫するソロキャンプが社会的にも話題になっているし、女性だけのグループも特別なことじゃない。キャンプサイトはまるでショップのディスプレイのようにコーディネートされ、自作の道具で楽しむ人たちもいる。それをSNSにアップして非日常の体験を多くの人と共有できるのも喜びになる。加えてコミック誌やユーチューブの影響も大きい。それからコロナ禍も。

旅人=飯島奈美・松山拓也

文=和田義弥 写真=蛭子 真

飯島奈美(いいじま・なみ)

フードスタイリスト。東京都生まれ。テレビCM、広告を中心に幅広く活躍。映画「南極料理人」「すばらしき世界」、テレビドラマ「深夜食堂」「大豆田とわ子と三人の元夫」「ごちそうさん」などで料理を演出。『ご飯の島の美味しい話』(幻冬舎)『沢村貞子の献立②』(リトル・モア)など著書多数。「ほぼ日刊イトイ新聞」で大人のバーベキューのレシピを公開中。

松山拓也(まつやま たくや)

アウトドアプロデューサー、「アウトドアの学校」主催。1973年、静岡県生まれ。年間30日以上のテント暮らしを全国各地で30年以上続ける。静岡県掛川市の「炭焼きの杜 明ケ島キャンプ場」「朝霧高原 英知の杜キャンプ場」をプロデュース。監修書籍に『キャンプ大事典』(成美堂出版)がある。

和田義弥(わだ よしひろ)

編集者、ライター。主に旅、アウトドア、田舎暮らし、DIYなどのジャンルで活動。『キャンプの基本がすべてわかる本』(枻出版社)、『増補改訂版 ニワトリと暮らす』(グラフィック社)、『やさしく学ぶ菜園DIY入門』(地球丸)など著書多数

――本誌「ひととき」では、太陽の光を受けてキラキラと輝く群青色の湖面、山の向こうに日が沈んだ後に薄闇の中でゆらめく焚き火の炎など、美しいグラビア写真に目を奪われます。松山さんによるキャンプのイロハを読みながら、朝ここでコーヒーを飲んで、昼間はバーベキューと空想していると、キャンプ初心者でもすぐにチャレンジできる気になれます。まずは誌上でキャンプ・グランピングをお楽しみください。映画やテレビで活躍するフードスタイリスト・飯島さんが現地の朝市で入手した、琵琶湖名産のスジエビなどを用いたバーべキュー料理もお見逃しなく。

▼ひととき2021年6月号をお求めの方はこちら

特集「琵琶湖グランピング」

第1章 東近江でキャンプ

第2章 大津でグランピング

大津市の人気観光スポット

琵琶湖グランピング〔案内図〕

人気グランピング施設紹介

出典:ひととき2021年6月号

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。