ディオニュソスの冬

第六章

十二月の頭、友はいつもより早い時間に起床した。目覚まし時計が鳴る前の時間だった。首元に当たる掛け布団が冷たい。顔を触ると更にひやりとした。髪の毛一本一本の間に、冷気が染みついている気がする。反対に布団の中で何時間も温められた指先は温かかった。しばらくそのまま動けずにいたが、ゆっくりと起き上がってリビングに降りた。

カーテンが開けられた部屋の外は、明るく青色に光っている。雪が反射するあの特有の青だ。小さな庭に、夜のうちに積もった雪が嵩を増して見えた。

朝食を取るためにテーブルにつこうとしたが、少し立ちくらみの感覚があったので一度ソファに座った。テレビは既につけられており、毎朝見ているニュース番組にチャンネルがセットされていた。丁度メイン局から地方局のニュースに切り替わったタイミングだ。ふらつく頭を落ち着かせようと、こめかみをゆっくり押した。

―――旭川市の住宅で、二十五歳の主婦が、二歳の子供を包丁で切りつけて殺害した疑いで逮捕されました。石川夏実容疑者は、一昨日午後九時ごろ、布団で寝ている子供に馬乗りになって包丁で首を切りつけ犯行に及んだとみられ、自ら番通報をしたのはその五時間後でした。

―――隣の奥さんとはほとんど会ったことが無いですね。夜遅い時間に出かけるのを見たことは何回かあります。一人でしたね。随分若く見える人だなと思ってました。あんまり人と話をするような人じゃなさそうだけど、この辺近所づきあいとかないからよくわからないのよね。

―――調べに対して石川容疑者は、やりたくてやった。生きたいように生きたかったとだけ供述しており、現在詳しい犯行動機を捜査中です。

テレビに女性が映った。彼女は画面の左から右に、建物から車の中に消えていった。その人の後ろにいる別の女性からは紐のようなものが出ていて、それが女性の手に繋がっているように見えたが、モザイクがかかっていて詳しいことはわからなかった。女性の顔がクローズアップされて映ると、それはあの日、玄関で友を迎え入れた女だった。

思ったより年齢が高くて驚いた。二十五歳には見えなかった。画面に映る女は、あの時見たより暗く、重々しく見えた。服装も適当で、雑だった。髪の毛がまとまっておらず、俯いた姿勢のせいで顔に深い影が出来ており、表情はほとんどわからなかった。

それでも彼女は、いけるところまでいったのだな、と思う。導かれるまま自分の意志で、生きたいように生きたのだ。

友はもう一度こめかみをゆっくりと押し、立ち上がった。学校に行く前に、行きたい所が出来た。

駅前で乗り換えをして、学校行きのバスに乗った。食事を抜いてすぐに家を出たので、早い時間だった。人はほとんど乗っていない。外を見ると、起きた時よりも天気が少し曇っている。小さな雪の粒が、それぞれ数えられる速さで空から落ちてくるのを、窓の中からじっと見つめていた。いつもと変わらない寒さだった。窓ガラスに水滴が張り付き、それが窓枠の下に向かってだんだんと氷になっていく線を指でなぞる。氷が体温で溶けて水になり、指を伝って流れ落ちていった。窓をひっかくと爪の隙間に氷がたまり、それも溶けて消えた。

学校の目の前に着くバス停で降り、そのまま来た道を戻り始める。このまままっすぐ歩いて左に折れれば、あの家に着く。冬場なら三十分ほど歩くだろう。長い道のりになることを覚悟し、友は足を進めた。

歩道の新雪は歩く人々によって踏まれて、道が出来る。車道であれば、市が大きな除雪機を使用して除雪してくれる。深夜にうおん、うおんと外から大きな機械音が聞こえる時は、除雪が行われている時だ。雪をすくい取って鋭利に刈り込まれた車道は、見ていていつも心地よい。雪を持ち上げるブレードの部分が雪を削ると、その面がスケートリンクのようにつやりとして平らになり、朝日に当たると綺麗だった。一方歩道はその周辺に住む人が雪かきをしない限り、積もったままであることも多い。その上を歩く人がいて、初めて人が通れるようになる。

今日の歩道は昨夜の降雪分が積もっていて、誰かに踏まれるのをじっと待っていた。友は一つずつ、自分の歩く道を踏みしめていった。これだけ新雪を踏めば、制服がまた水浸しになることは容易に予想がつく。それでもこの道を通らなければ、あの家に行くことは出来ない。冬のつんとした冷たいにおいが鼻から入って腹に降りていくのを感じながら、一歩一歩前へ進む。マフラーで隠した口から冷たい息がこぼれ出て、空中で白い煙となって消える。ダウンジャケットのポケットの中、親指でそれぞれの指の節を押すと、どこかの指がこきんと鳴った。

目の前に赤茶の建物が現れる。前に見たときと印象がかなり変わっている。青々としていた庭の緑も全て白で覆われて、二階建ての天井には雪が高く積もり、端の方からは氷柱が何本も吊り下がっていた。どれも人の身体を貫通出来そうな尖った切先を持っている。

子供の頃、氷柱は危ないからその下に行かないようにと何度も注意されたことを思い出す。小さなものなら怒られないだろうと、子供でも届くような位置に出来た細くて短い氷柱で良く遊んでいた。氷柱を持つとその冷たさは、冬用の手袋を通過して直に掌に伝わった。

相変わらず駐車場に車は無かった。丁度一台分のスペースに雪が敷き詰められ、雪かきが行われた様子はなかった。その上を誰かが歩いた形跡もない。玄関に行くには駐車場の横を通らなければ行けないので、暫く誰もこの家に入っていないのだとわかった。

黒い柵は簡単に開いた。そのまま中に入り、それを閉める。駐車場の横を進み、ガラス扉の前に立った。壁のインターホンを押しても、鐘の音は聞こえなかった。誰かが歩いてくる音もしない。建物の中が空になっている様子を想像し、友は庭の方へと向かった。

駐車場の横から一歩足を踏み入れると、雪の中に足首まで埋まってしまう。一瞬スラックスの間に入った雪の冷たさにひるんだが、そのまま奥へと進んでいく。あの大きな窓にはカーテンが引かれており、中は完全に見えないようになっていた。ガラスから重たい深緑色が透けている。窓の前を通過すると、奥の方に木の囲いが見えた。

友は囲いの傍に寄った。近づくとその天井にも雪が積もっていた。あの時は暗くて見えなかったけれど、かなり年季の入った木材で作られていた。ところどころささくれ立つ木の表面に、降る雪が浸み込んで溶けていく。木が雨に濡れるとその幹の色が濃く見えるように、目の前の囲いも水分を含んで重たげに見えた。

あの時に見た白い袋は皆全て無くなっていた。絡まっていた蔦も枝葉も全部どこかに消えてしまった。もうこの庭が手入れされていないことはわかっていたが、囲いだけは何故か頑丈そうに以前の形を保っていた。

夏休み明けの学校初日、学校に着くとミヤタが転校した旨を知らされた。どこに行ったのかは誰にもわからなかった。しばらく彼の椅子と机は教室に残っていたが、誰かの荷物置き場と化すといつの間にか撤去された。クラスメイトは時折彼のことを思い出し、何かを語ってはすぐに忘れていった。在校時に彼に連絡先を聞いた女子たちが連絡を取っていると思いきや、それを聞いて教えて貰えた人は一人もいなかったらしい。彼に連絡を取れる人間は周りに誰もいなかった。

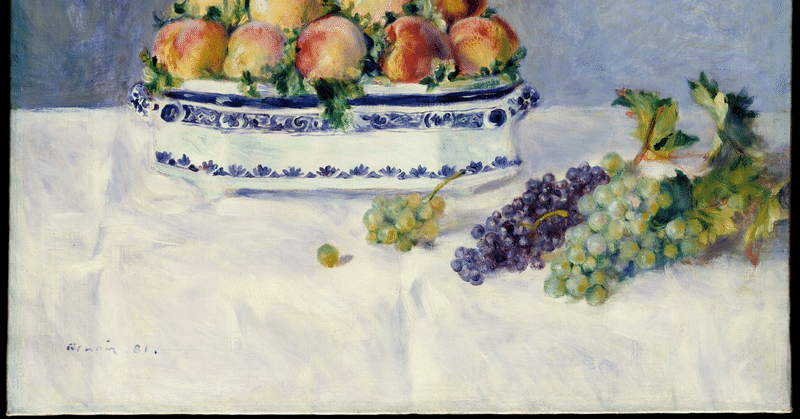

いつの間にか秋が来て、冬が来た。秋にはこの白い紙袋の中を想像した。熟れて食べ頃になった葡萄が袋から丁寧に取り出され、銀食器の上に並べられるところを考えた。美しく均等に丸い粒を宝石のように手に取って眺め、口に含んだらそれが弾けて果汁が飛び出す。刺すような酸味と重い甘みが口内に広がって、溶けてなくなる。友はあの時に飲んだワインの味を思い出した。口内に唾液が増えるのを、舌の裏側で感じた。

友は最終的に、浪人することに決めた。今の学力で受かる大学に合格しても、何ら意味の無いように思えた。もっと色んなものを見る時間が欲しい、と家族に伝えると、それでいい、とだけ返事を貰った。受験組からは外れたけれど、その分好きなことに打ち込む時間が増えた。今でも相変わらず、画集や参考書を見ながら作品と向き合う日々を送っている。

友はあの日にここであったことを回想したが、途中で止めた。止めて、頭を空っぽにして、目の前の囲いを見つめた。ポケットから手を出し、囲いに触る。水っぽい湿った木の表面が、指の先にあたる。一粒の雪が樹皮の間に入りこんで、溶けて無くなった。雪は更に粒を大きくして、空から絶え間なく降っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?