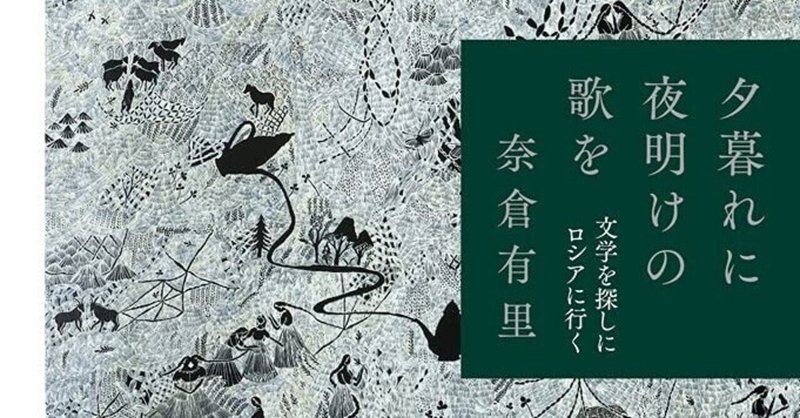

青春と現実と文学〜奈倉有里「夕暮れに夜明けの歌を〜文学を探しにロシアへ行く」

以前にTBSテレビの「報道特集」などで活躍する、金平キャスターのことを書いた。ある日、彼が番組で紹介していた本が、奈倉有里の「夕暮れに夜明けの歌を」だった。ウクライナ情勢が膠着する中で、ロシア関連の書籍として「今年一番面白かった」とコメントされていたので、読んでみた。

著者の奈倉有里は、本書によると1982年12月生まれ。ロシア文学の研究者、翻訳家などとして活躍している。ロシア・ウクライナ情勢についても、様々な形で発信している。

彼女のロシア在住時代を振り返ったエッセイ集だが、金平さんが話す通り、心に沁みる一冊になっている。

彼女は、トルストイに惹かれたこともあり、ロシア語に興味を持ち学習を始める。それがロシア文学へとつながるのだが、ロシア語を学ぶ本質について、こう書いている。<言語の入口に立とう。目の前にはどこまで続くのかわからない言葉の森がある。ぼんやりと光っているのはなんだろう。坂道の向こうの図書館から漏れているーあれは本の光だ>。

奈倉さんは、2002年から2003年の冬、ロシア語を学ぶためにロシアのペテルブルグに渡る。20歳の時である。以前、同地への旅行記を記事にしたが、私が訪れたのは2003年の春。同時期にペテルブルグにいたことがあったのだ。

前半はロシアでの生活にまつわる出来事、“青春“の記録とも言える。ペテルブルグでの生活を終え、彼女はモスクワへ移り、文学の勉強を本格的にスタートする。そして、“青春“は“現実“と向き合わざるを得なくなる。地下鉄でのテロ事件、強まる排外主義。

もっとも、何が起きようとも人間の生活は日々営まれる。それは、今のロシアであっても、ウクライナであっても同じである。市井の人々は必死に生きている。この本では、そうした<燃え尽きそうな星に不安を覚えながらも、手を伸ばしている>姿や思いも描かれる。

警官が制服姿で堂々と犯罪を犯す“現実“が書かれている。以前の旅行記で、警官ではないが税関の係官から堂々と“袖の下“を要求された話を書いた。彼らは、<法秩序の担い手であるからこそ、法を守るのではなく「自分たちは裁かれないという感覚」に従って不法行為に出る>。ロシアの悲しい現実である。

この本が書かれたのは、ロシアのウクライナ侵攻以前であるが、ロシアとウクライナの分断という“現実“も登場している。

こうした“現実“の先にあるもの、あるいは解法を求めるかのように、奈倉さんは“言葉の森“、“文学“の中に足を進めるべく、ロシア国立ゴーリキー文学大学に入学する。

そこでのエピソードを軽やかに書くのだが、彼女の文学研究が進むのと歩調を合わすかのように、エッセイの深みは増し、文学的になっていく。この本の素晴らしさの一つは、一人の若き日本人がロシアに渡り、さまざまなことを吸収し成長する姿を、テキストの成長を通じて体感できることだと思う。

最終章、“大切な内緒話“と題された一編は、本当に切ない。もしかしたら、この一編の為に、各章は積み上げられたのではないかとも思える。それは、短いけれど一つの文学作品になっている。

<文学が歩いてきた道は人と人との文脈をつなぐための足跡であり、記号から思考へと続く光である>

“本の光“が求められている、そんな時代であるように思う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?