唐十郎の世界に宮沢りえが降臨〜「泥人魚」於シアターコクーン

諫早湾干拓問題というものがある。私はあまり詳しくないが、日経新聞のサイトに「イチから分かる諫早湾干拓問題」(2020/2/20)という記事があった。干拓の歴史は江戸時代に遡るが、湾の治水の問題で農作物の被害が絶えなかった。1956年に大干拓構想が発案され、この規模を縮小する形で1986年から事業が始まり、97年全長7メートルの潮受け堤防が建設された。

この堤防の建設により、有明海において漁業被害が発生、堤防の開門を要求する漁業関係者と、反対する営農者そして国の間で法廷闘争となり、裁判は今も続いている。

唐十郎が2003年に上演した「泥人魚」はこの問題を背景に、長崎のキリシタン、天草四郎や浦上天守堂なども絡めながら、展開されている。

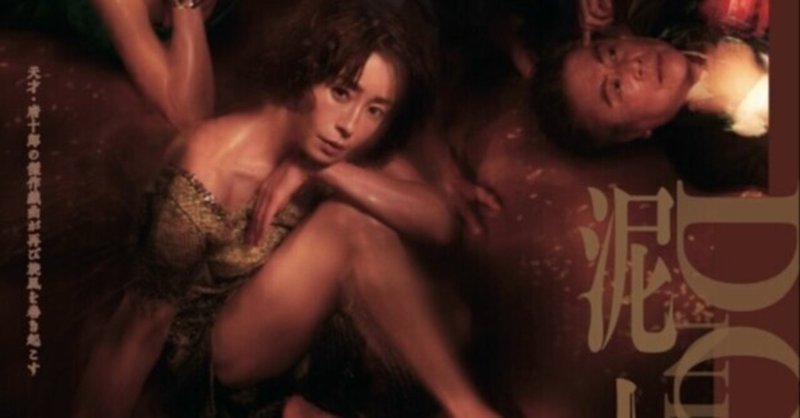

私は初演時は見ていないが、この作品の18年ぶりの再演、しかも宮沢りえ主演となると、見逃したくない。私が観たのは2021年12月16日、シアターコクーンの舞台、共演は風間杜夫、磯村勇斗、愛希れいかなどである。

宮沢りえの役柄は、海で漁師に拾われた「ヒトか魚か分からぬコ」である。この設定が唐ワールドであり、劇場サイトのあらすじによると、彼女は、<ある約束を果たしに来たと言う。「人の海の貯水池で、言ったとおりの人魚になれ」と >。

これ以上、内容について書いても意味は無いだろうし、そもそも感じるべき芝居であり、その印象は観た人によって違うだろう。宮沢りえは、朝日新聞のインタビューで、<たぶん演じている皆さんが、このストーリー全部を同じように理解してやってない気がするんですね> と語っている。そして、それぞれの解釈をぶつけることによって、見えてくるもの、生まれるものがあるとする。

私の立場からすると、それを受け止めた観客個々の印象が、劇場の中でうねることによって得られる体験、それこそが芝居の醍醐味であると感じる。

その中心にいるのが宮沢りえの存在である。劇場サイトでは、<現代のアングラ演劇界のミューズ>と称していたが、その存在感は凄いものがあった。唐十郎は状況劇場時代、李麗仙に当て書きし多くの作品を世に出した。演出の金守珍は、その唐がぜひ「当て書き」したいと考えたのが宮沢りえであり、< 『泥人魚』は唐組で初演されましたが、実はりえさんをイメージして書いたと聞いています>と語っている。

まさしく、全ての芝居は、最終的に彼女の一挙手一投足に収斂していき、私はそれに酔いしれた。そして、最後には彼女の存在から“見えてくるもの、生まれるもの”が感じられた

献立日記(2021/12/18)

会食@レストラン ル・ブルターニュ神楽坂

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?