ほぼ完璧に現存する炭鉱の島 池島へ行こう!

まず私の結論を述べておきます・・・「池島炭鉱体験」、軍艦島ツアーの10倍いいです!(私は、ですよ)

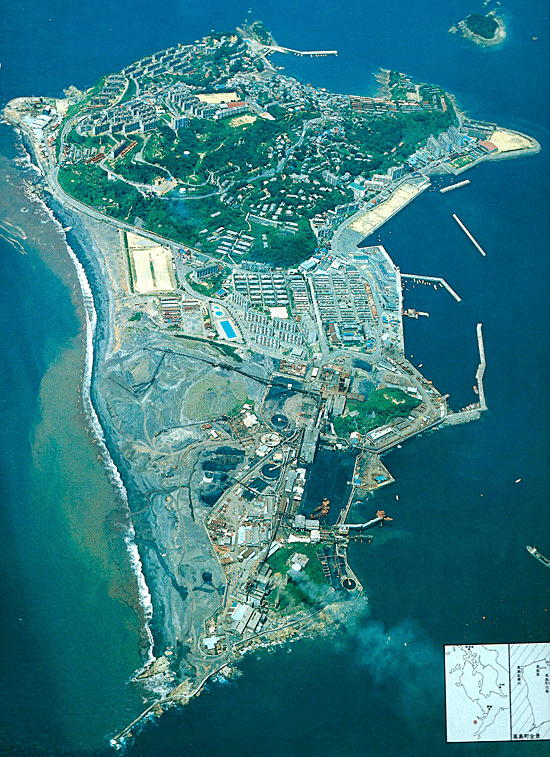

↓この島、池島ではありません。実は、昭和57年、まだ三菱高島鉱業所が操業を行っている頃の高島なのです。

軍艦島から、ほんの3kmぐらい手前にある、高島。もしこのような状態で今もあるとしたら、あなたは上陸したくないですか?・・・・・

残念ながら、高島では閉山後、鉱業所はもちろん、島内にあった鉱員アパートもほとんどが解体・撤去されてしまいました。

これが同時期に撮影された、池島。こちらも、もちろん三井松島鉱業所池島鉱が操業中でした。

で、これが現在の池島の俯瞰。くすんで見づらいですが、建物などはほぼそのまま残っているのが、おわかりでしょうか・・?

このような場所は、おそらく日本のどこにもないし(北海道では1鉱が稼働中ですが)、残されている鉱業所施設や炭鉱町、炭鉱アパート群などを見学できる場所という点では、まちがいなく唯一の場所と言えるでしょう・・・

その池島炭鉱体験、少しだけ紹介しておきます・・・

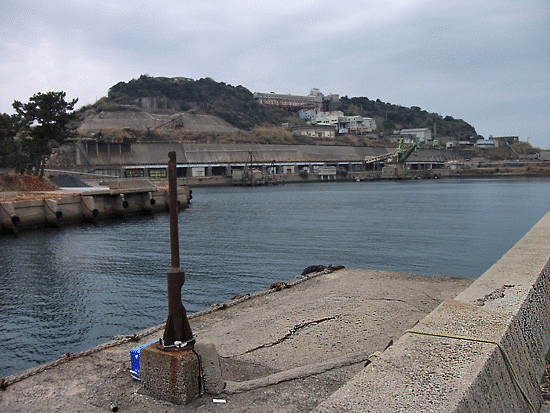

西海市の大瀬戸港から定期船に乗ると、約30分で池島に着きます。すでに竪坑やぐらや鉱業所の建物、アパート群が見えてきています。

島の右端、なだらかなスロープ状になっている場所は、ボタを捨てている場所、つまりボタ山です。

ツアーでは、「池島会館」の中で、炭鉱紹介のビデオを見ながら、「炭鉱弁当」(オプション)を食べることができます。暗い中で食べるのが、いかにも炭鉱っぽくて、Good!でした。(実際の坑内では、あっという間に炭塵がごはんに付着して、ごま塩弁当になるので、かき込むようにして食べていたそうです)

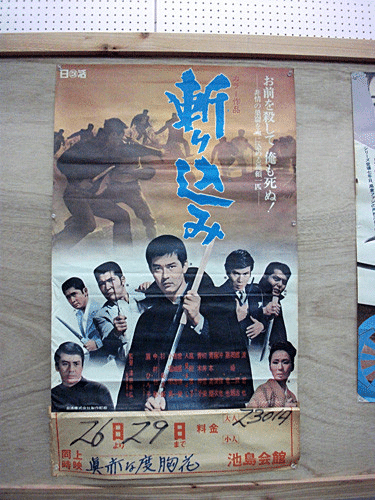

池島会館は、かつて映画館としても使われた場所です。ですから、映写室の小窓など、当時のなごりが残っています。

当時の映画ポスターですね。大人の料金が、230円となっています。

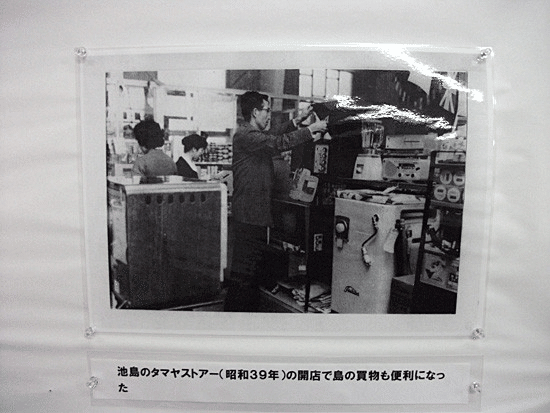

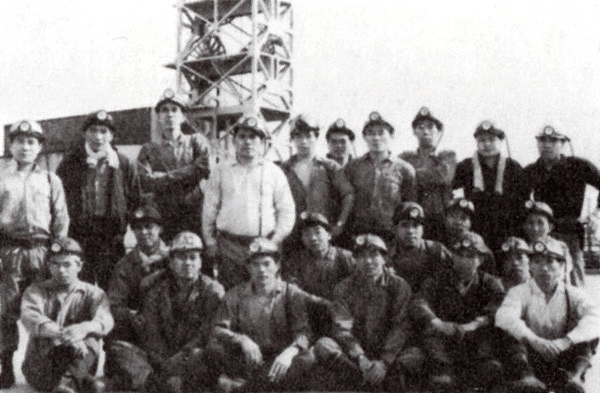

会館内には、パネル写真なども展示してあるので、見学した後、ツアーに出発です。(興ざめにならないよう、かなりかいつまんで紹介します)

この日、マンツーマンで?、ガイドをしてくれたのは、実際に30年間、池島鉱業所で働かれていたベテランの方です。元鉱員の方が、案内してくれるわけですから、感慨もひとしおです・・・

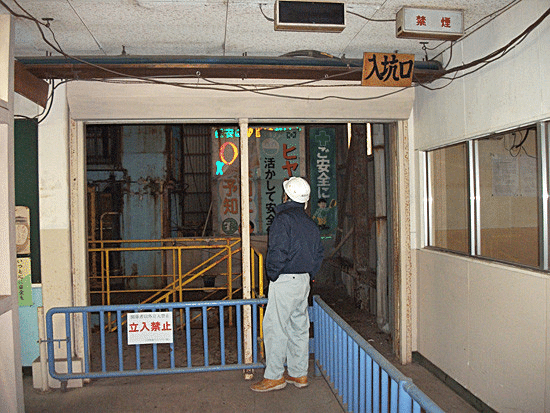

画像は、入坑口です。

入坑口の手前の神棚と、点検場です。まず大きな鏡の前で、自分で横に描いてある項目を点検した後、係員の点検を受けます。(ライターやマッチを持っていないか等)

こういった日々のくり返しが、保安の為には大切だったわけです。

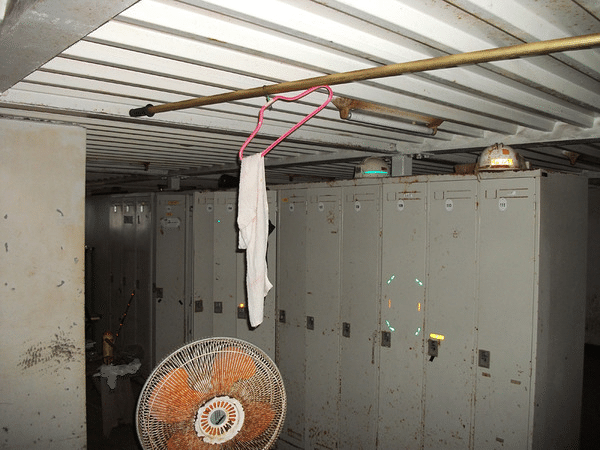

ここは、おそらくツアーでは非公開だと思いますが、かつての鉱員用の浴場跡です。参考までに載せました。

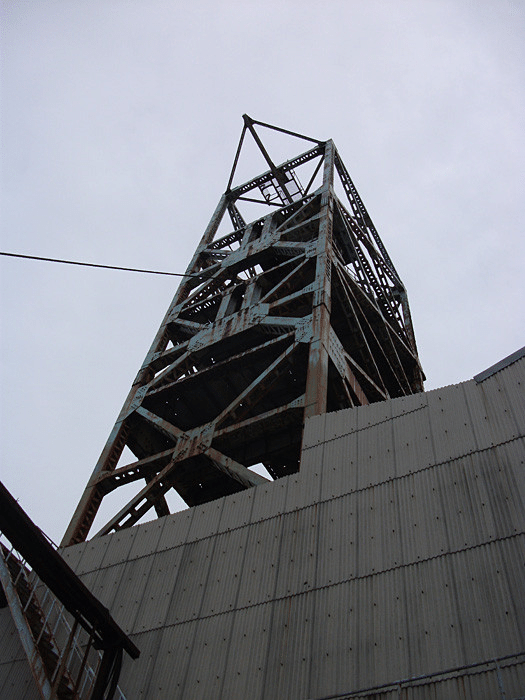

鉱員さんたちを降ろしていた竪坑やぐらです。

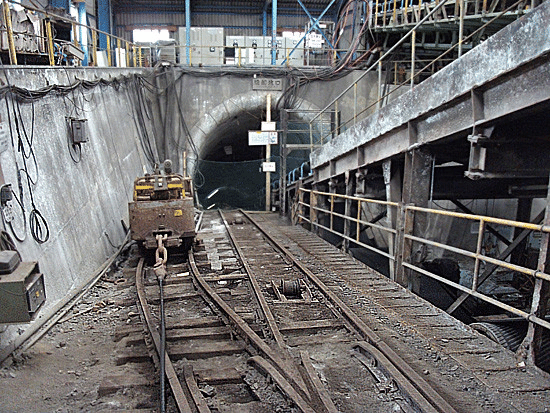

よく炭鉱のある場所は、線路が敷いてあって、駅構内のようだった・・・という話を聞きますが、まさにその景色がそのまま残っています。こういった軌道は、石炭を積んだ炭車が行き来していたわけです。

主に石炭やボタを上げていた竪坑やぐらです。長崎に残された、貴重な産業遺産・・・です。

坑口です。以前、長崎さるくの催しで、ここから数百m入坑体験ができましたが、現在は行われていません。しかし、これだけがっちりした坑口が残っていますから、今後またここから体験入坑できる可能性も高いと思われます・・・

画像で見ると、何でもないかもしれませんが、直接その場に立ってみると、ただただ溜息・・です。こういったものは、造ろうとして、造れるものでは、決してありませんので・・・

以前炭鉱で働かれていた方なら、その思いは、尚更であろうと思います。

この時は、鉱員アパートの一室も見せてもらいました。自分の時代とぴったりリンクする造りだったので、懐かしかったですね・・・

柱の傷は、もちろんリアルです。

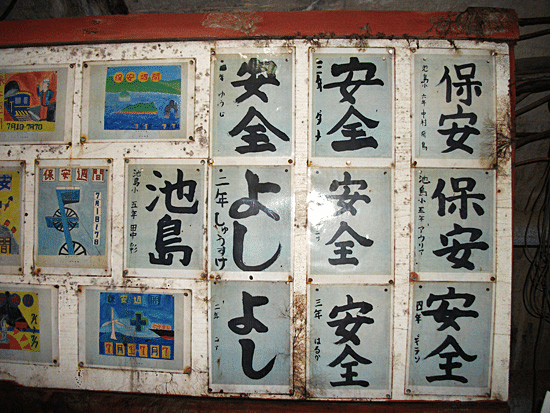

途中見かけた、池島小の子どもたちの習字やポスター。この子たちにとっては、「保安」や「安全」、「保安週間」といった言葉は、当然ながら、本当に重みのあるものです。

ちなみにカタカナの名前は、インドネシアから炭鉱の研修に来られている技師さんの子どもです。

コンクリートの壁面にもいくつか坑口があり、作業を行っていました。

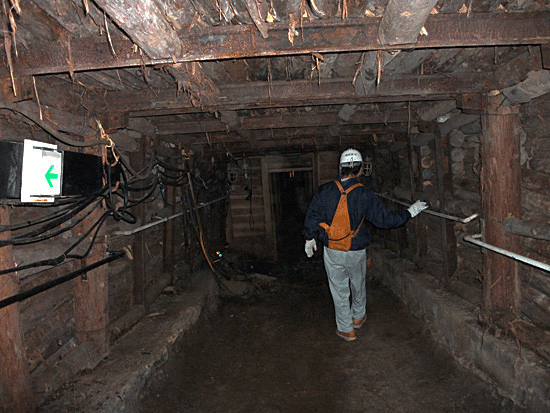

その一角で、疑似炭鉱体験コーナーがあります。疑似とは言うものの、かつての作業用坑道を利用したものです。ここは、小さな炭鉱、いわゆる「小ヤマ」を再現してあり、鉄柱や坑木で構成されています。ここを、実際は真っ暗な中を、キャップランプのみで進みます。削岩機を実際に動かしたり、塊炭を砕いたりと、かなり貴重な体験ができました。こういうのも、「なつかしい」と思われる方は多いのではないでしょうか・・・

疑似坑道の前に置いてある実際の石炭を積んだ炭車。

2011年4月以降、見学ルートも変更される可能性があると聞きました。もしかすると、近いうちに本坑に入ったりすることもできるかもしれませんね。

しかし、今回の疑似坑道コースも、捨てがたい魅力があるのは、確かです。

本当に、この池島炭鉱体験はオススメです!

※2021年10月現在、池島 炭鉱体験ツアーは、新型コロナウィルスの影響で長崎県内在住の方に限定しているようです。

解除されましたら、ぜひ県外の方もお越しください。

だいぶ前ですが、かつて池島鉱で働いていたという方からメールを頂いたことがありました。

海外で生活をされているというその方は、閉山後、池島をとても懐かしく思い出されるそうで、web上で池島の画像やトピックスなどをよく見られているそうです。

幸いにもこの池島鉱は、炭鉱の宿命とも言うべき「閉山後の取り壊し」を逃れ、今もその当時の姿をほぼ原型のまま保っています。

今回は、池島鉱において撮影した写真をUPします。他人にはなんでもない1枚の写真が、かつてそこで働き、暮らしていた方にとっては「何ものにも代え難い励み」になるということもあるのかもしれませんね。

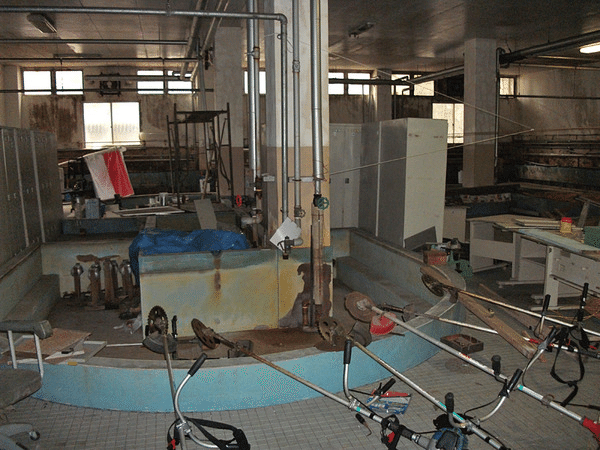

ここは坑道からあがってきた鉱員さんたちが入った浴場跡です。ボイラーで沸かすようになっていますね。今ではご覧のように器具置き場として使われています。

(今回紹介する場所の中には、見学コースにはない、特別に見せていただいた場所も含まれていますが、目的は前文の通りですので、その点についてはご了承願います。)

鉱員さんたちが地底におりる為の竪坑のケージ乗り場。1つのケージで30人が乗れるようになっていたわけですね。

乗り場前。「ご安全に」は、昼夜を問わず、鉱員さんたちの坑内での挨拶の言葉でした。

竪坑やぐらの下部は巨大な建屋の中に包まれています。言わば坑道の大動脈ですね。

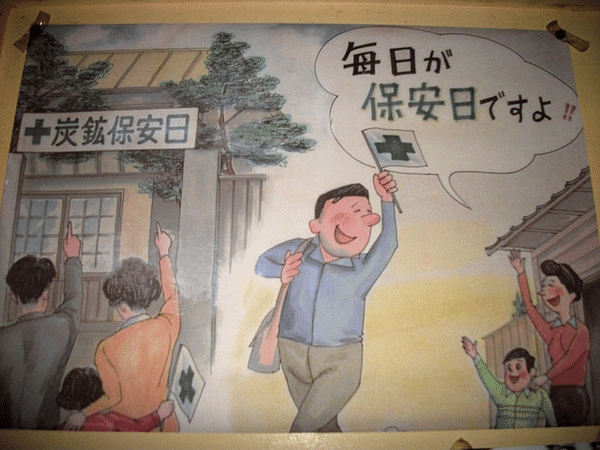

保安を呼びかけるポスター。ヤマ(炭鉱)に暮らす全ての人が願ったのが、この「保安」であることは、いうまでもありません・・・

坑員さんが使ったキャップランプとバッテリー置き場(充電室)。各鉱員さんが使うバッテリーは決まっており、誰が坑内に入っているかを示す役割もしていました。

荷物置き場であるロッカー。

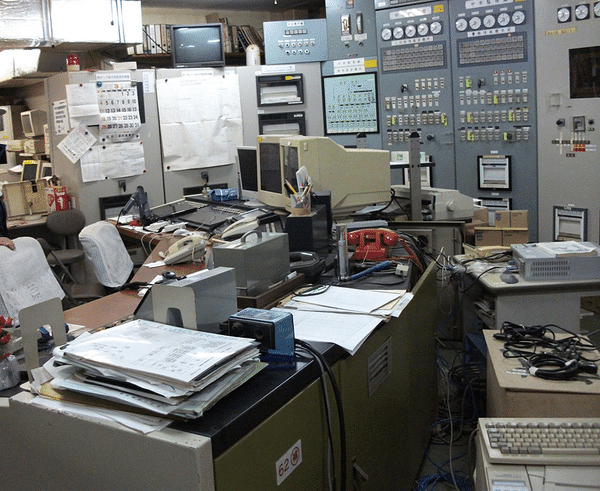

集中司令室。もちろん24時間体制で監視を行っていた場所です。

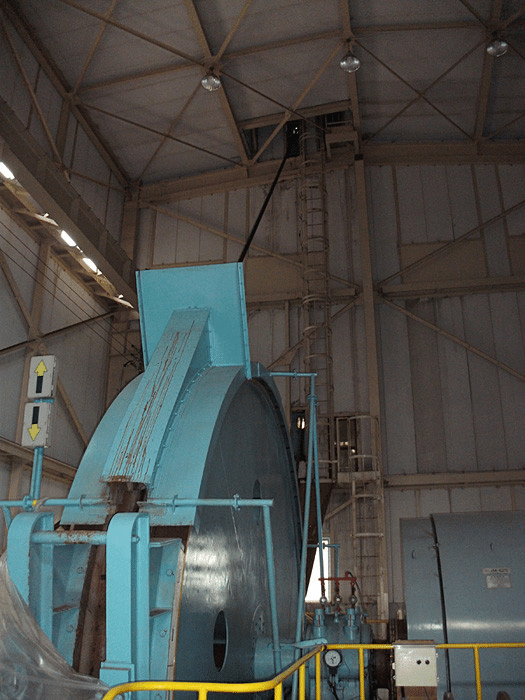

第1竪坑のやぐら。ケージを昇降させるフライ・ホイールに巻き上げ機からのワイヤーが架かっているのが確認できます。

やはり櫓は炭鉱のシンボルですね。福岡志免・田川や熊本の万田にある櫓は、九州を代表するものですが、やはり私はこの長崎に唯一現存する(注1)櫓が好きです。

(注1:ただし佐世保市の池野には小規模ながら櫓に似た建造物が山中に現存している)

巻き上げ機。ただしこれは第2竪鉱のものだったと思います。巻き上げ機がダメージを受けると、たちまち坑内の作業員が帰還できなくなることもあり、かなり頑強な建物の中に収められています。明治・大正期にはレンガ造のものが多かったようです。

石炭を積み込んでいた炭車。

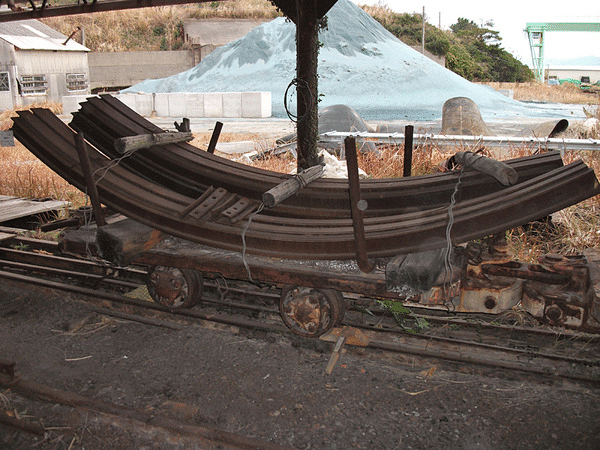

操車場に残る作業台車。積まれているのは、坑道内を支えていたアーチ状の枠でしょう。

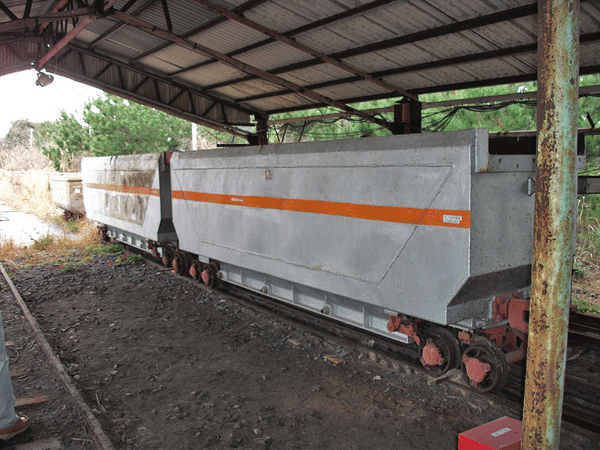

近代的な炭車。

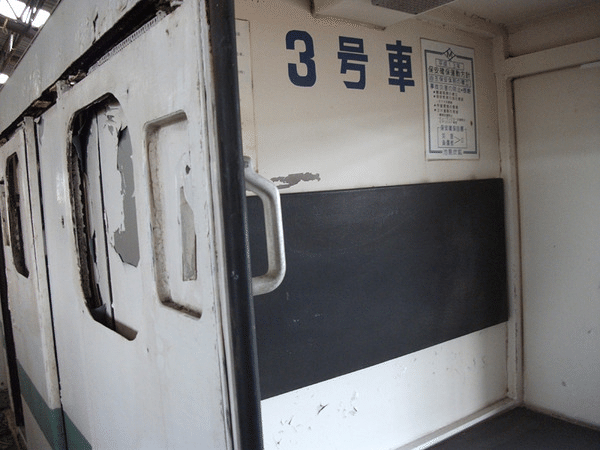

高速人車。

近代的なフォルムをしていますが、坑内であれば危険なことに変りはなかったでしょう・・・

ここ池島は九州で最後まで操業を続けた炭鉱です。福岡・佐賀・長崎にあれほどあった炭鉱は、40~50年経った今、その場所すら定かでなくなってしまいました。

しかし、炭鉱で暮らした炭鉱マンとその家族の方たちの記憶の中には今も鮮やかに残り続けていることでしょう。

池島アパートの一室を見せてもらう

軍艦島ガイドをしていた時、お客さんの中で「少しでいいから、アパートの中を見てみたい」と言われる方がけっこうおられました。

それはただの好奇心からくる、と言うよりは「自分自身が幼い頃生きていた時代を思い出したい」というようなものではなかったかと思います。私自身が初めて軍艦島に来た時も同じような感覚を持ちましたので・・・

都会からツアーに訪れる多くの方が「あの頃は・・・」と懐かしそうに昔を語られます。その時代を思い出すとにより自分自身の「アイデンティティーを再確認する」ということがその方の中で起こっているのでしょう。

以前訪れた池島。

元炭鉱マンのガイドさんに案内していただいた時に、展示用となっているアパートの内部を見せてもらいました。自分の住んでいたアパートよりは随分と年代の新しいものでしたが、それでも十分懐かしいものでした。

この棟の4階の一室が当時の家族の暮らしを再現した一室になっています。

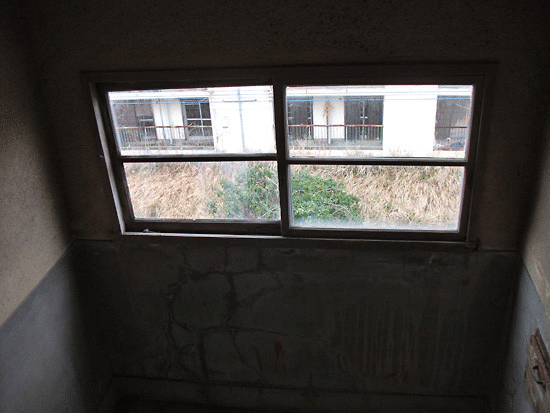

階段の途中の踊り場です。私が住んでいたアパートにはガラス窓ははまっていませんでしたが、池島は風の強い場所であるためでしょう。幼い頃叱られて外に出されると、こういう踊り場や屋上にいて外を眺めていたものでした・・・。

鍵を開けてもらって中へ入ります・・・

玄関。確かにこんな感じでしたね。広いスペースを確保できないために下駄箱は必須でした。でも各部屋部屋によってインテリアが違うので、よそのお宅に行くと随分新鮮な気がしました。(ちなみに写っているのは、案内してくれたガイドさんです)

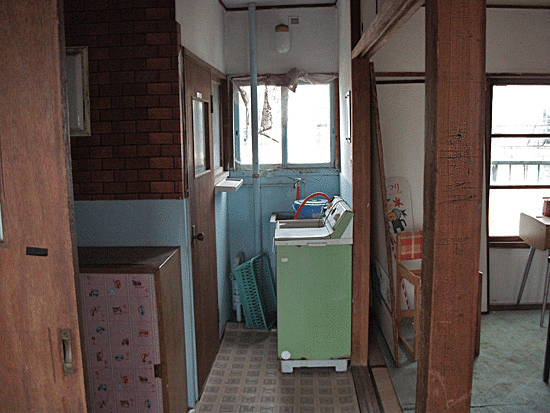

WC、洗面所スペース。共同浴場があるのでお風呂がついていないのは、私の住んでいたアパートと同じです。狭いスペースに工夫して洗濯機などを置いていたのも同じですね。

台所です。私のところと違って随分モダン?ですね。うちは作りつけの石製の流しでした。

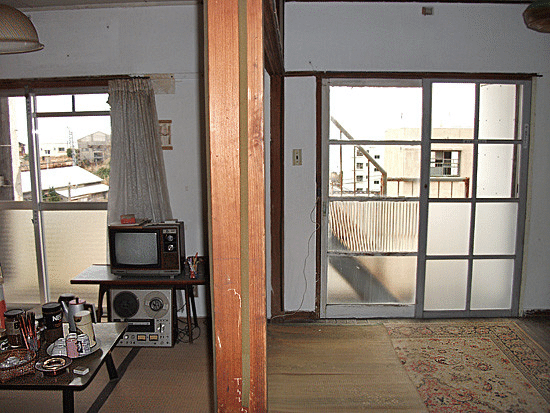

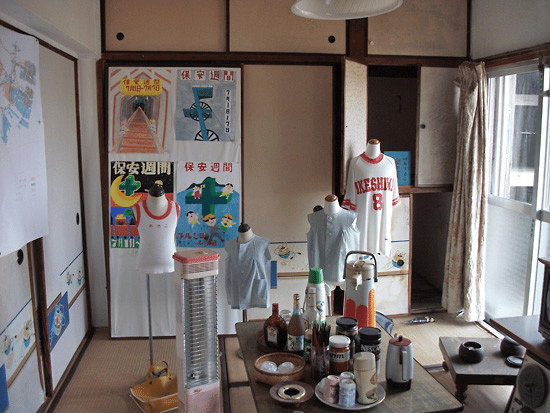

居室です。仏間兼押し入れでしょうか。二間が襖で仕切られて・・・あの頃は十分な広さでしたね。

展示してあるのは、中学校のポスターでしょうか。「保安」がテーマになっているのが、炭鉱町ならではですね。

北側の部屋です。主に子ども部屋などに使われることが多かった部屋でしょう・・・

うちの場合も狭い四畳半にアップライトのピアノやミシンまで置いていました。親戚がくるとミシンの下に頭を突っ込んで寝ていたような記憶があります。

南側の居室(左側)とダイニングです。左側はサッシになっていますが、私の頃は右側のような木製の窓枠でした。壁もちょうどこんな感じだったと思います。柱には昔だれかが刻みつけた「背比べ」の傷と落書きがいっぱいでしたね・・・

(ベランダに見える階段は屋上に上がれるよう後に取り付けられたものです)

屋上からの眺めです。沢山のアパートと窓が見えます。この数と同じようにいろいろな家族の暮らしがあり、歴史があったわけですね。

通りには子どもの自転車が並び、各部屋部屋には色とりどりのカーテンや洗濯物が見え、人々が行き交う活気溢れた炭鉱町があったのだ、ということを無人のアパート群は語っているようです。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。