「助ける側」「助けられる側」を両方経験することはすごく大切なんじゃないか

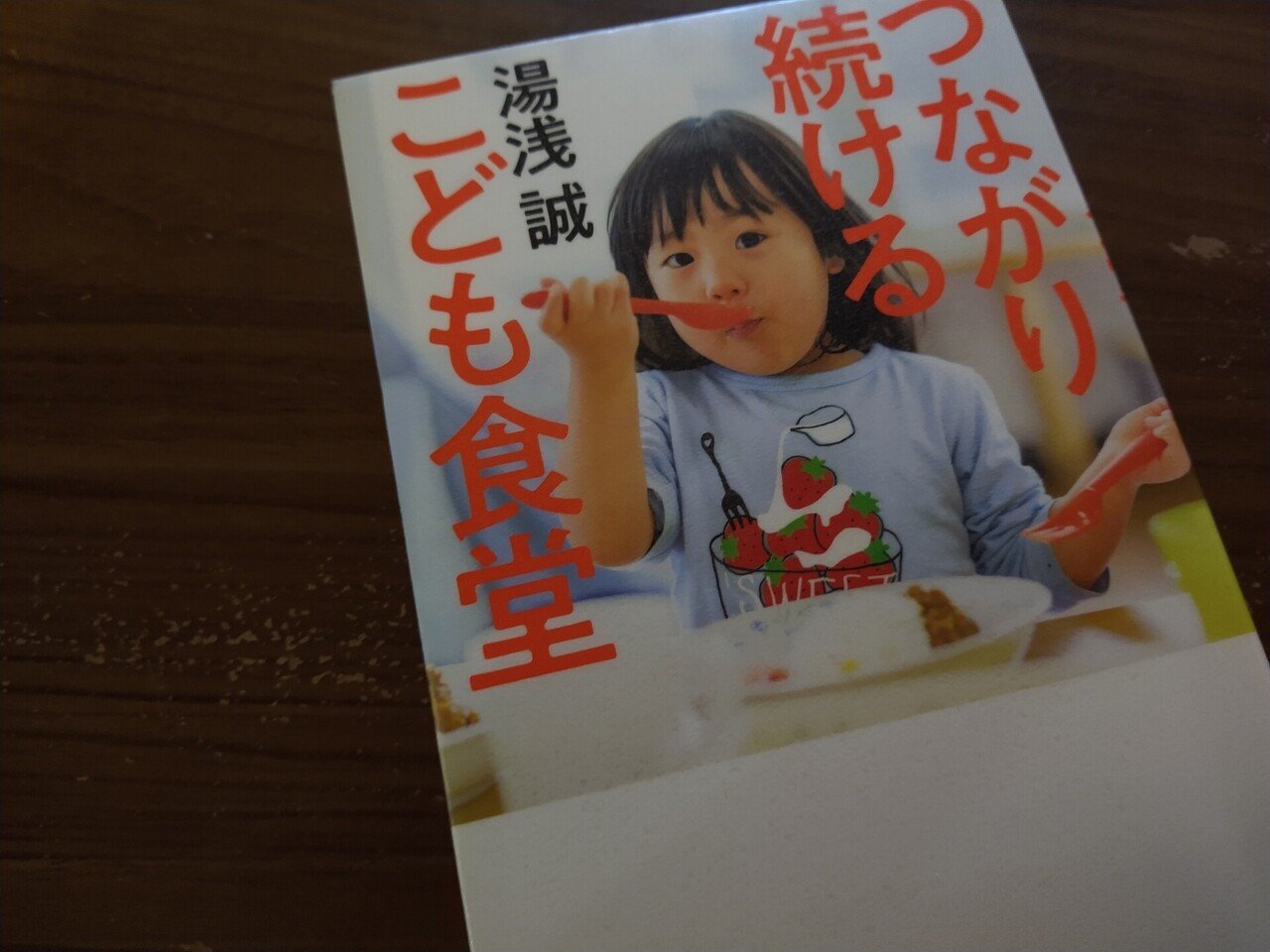

図書館で借りてきた湯浅誠さんの「つながり続けるこども食堂」を読んでいる。全国のこども食堂を立ち上げた発起人と、その人たちが作ったこども食堂の実際の姿を追ったルポタージュ。とても面白く読んでいる。

のっけから私の個人的な話で恐縮だが、聞いてほしい。Twitterのほうにも書いたが、病気をきっかけに15年くらい本を読んでも頭に入らない、目がすべる、刺激が得られないという状態が続いていた。もちろん15年の間に、少しずつ読めるようになってきていたのもたしかではあるが、就寝前の読書が自分のなかでつらくなく、気持ちよくできるようになったのはつい最近のことなのだ。

いいお医者さんに出会い、昨年9月ごろから1年半かけて減薬し、上手くいったのだった。大学生のころまで、本当に浴びるように読書していたのが、病気のあとではそれがままならなくなった。大好きなはずの本を最後まで読みたいのにままならず、読みかけの本を閉じては、悔しく思うことばかりの15年だった。

私の負った病気の症状は「障害」と名がつくものに等しかったと思っている。でも、真面目に服薬を続けて、今日先生から「だいぶ自立できている」ことを伝えられ、外に仕事に行くにしても病気だったことはもう伝えなくてもかまわないのではないか、という主旨のことを言われた。

服薬の副作用があり、一番好きで仕方ない読書という行為ができないということは、自分に枷、または重たい制限が課されるということなのだと実感するばかりの15年だった。

でも、病気は悪いことばかりだったわけではない。高校生のころにとって私のテーマが「誰かを助けたい」ということだったから。いま思うと、一見優しいけれど、なにもできないくせに理想ばかり高く、鼻もちならない若者にも見える。大学生のころは、児童福祉サークルに入り、児童養護施設に遊び相手や勉強相手のボランティアにも行ったりしていた。

児童養護施設の子供たちは、自分から寄って行って懐く大学生と、距離を置く大学生を、とくに高学年以上の子は分けていたように思える。私は、誰かのためになることがしたい、という気持ちがカラ回るばかりで、あまり子供たちには懐かれないほうだった。

「誰かを助けたかった」大学生は、社会人一年目で病気にかかり、大きくつまづいた。読書をする楽しみを奪われた人生をこれから生きて、何があるのかと苦しかった。

でも、自分が無力になって「日常に置いて誰かに助けられることでしか生きていけない」という状況に長年陥ったことは、今後の自分を生きていくうえでの、糧に間違いなくなっていると思う。

施しをするのは、その人が大変人格者であるという前提の上で、施す気持ちよさに酔わないよう気を付けないといけない行為である。でもその一方で私たちは自分が施される側になると、とたんに羞恥心や拒絶反応を起こしたりする。

私にとって「助ける側になりたい」と「助けられることしかかなわない」の両方を経験できたことは、フラットに物事を見たいと思う上で、たぶんプラスだ。

鴻上尚史さんのエッセイを昔読んでいて「人格を育てるには、マジョリティとマイノリティをバランスよく経験すること」という主旨のことを言っておられて(なにぶん昔のことなので記憶があいまいですみません)すごく納得した覚えがある。

マジョリティとマイノリティを両方経験する。

助ける側と助けられる側を行ったりきたりする。

こういうことは、たぶん「誰かの気持ちをわかろうとするうえで」とても大切なことなのだと思う。

湯浅さんのこども食堂のルポタージュを読んで思ったことは、地域に根差してこういった「誰かを助ける」食堂を立ち上げ、実際に継続していくという方には、力があるということだ。あまり適切な言葉かはわからないが「大人力」「人間力」のようなもの。

実際に企画を立ち上げ、形にして続けている、ここに出てくる人たちから見たら、私なんてぺらっぺらだと痛感した。

作家にも「人間力」「大人力」が要るのだと、本を出してから今頃気が付いている。

そのために、今後の人生で何をすることを選択していくか、また何をしないことを選択していくかを、考えるきっかけになる本だった。

良い本を書くには、どういった力を身につけないといけないのか。そもそも、良い本というのはどんな本なのか。

私は「重み」がちゃんと感じられる本を作りたいなっていう理想があるけれど、そのためには文章や物語の作り方といった表面的なことだけではなく、物語の人物の人生や葛藤を支えるための「人としての力」も要るのだとひしひし思っている。

そして「人としての力」を養うためには、色々なところで働いたりとか、子供を育てるとか、人生で生活していくためのあれこれ、を抜かしては物事を進められないのではないかな、とも思ったり。

自分のこれからの人生に、何が必要なのかをそっと照らしてくれるような、光を感じられる読書体験でした。

こども食堂、実際に見てみたいな。

いつも温かい応援をありがとうございます。記事がお気に召したらサポートいただけますと大変嬉しいです。いただいたサポ―トで資料本やほしかった本を買わせていただきます。