狭間のわからなさを受け容れる|『神話にみる女性のイニシエーション』

◇2021年10月13日の日記より

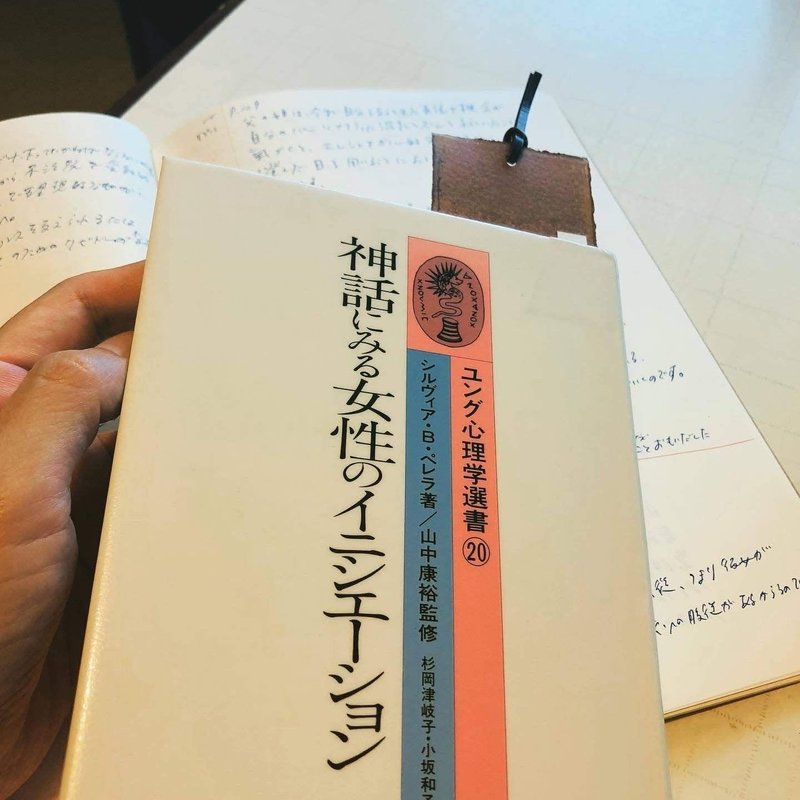

ようやく読了、『神話にみる女性のイニシエーション』。

8月最終週に借りたのち、緊急ナンチャラで図書館休館中につき貸し出し期間が伸び、さらに延長希望を申請して、まるっと一月半ほど手元に置かせてもらっていた。

知らない専門用語がサラリと出てきて、そのたびに検索したりwikiったりして、、、脳が筋肉になりそうだっタ。

今回読んだ中で、女性(男性優位社会における)の通過儀礼に含まれるだろうエッセンスについて、個人的に「あ、そゆこと?」と感じ取れた部分を記しておく。

=======

…の前に、

『神話にみる女性のイニシエーション』とはどういう書物か

著者はユング派の心理療法家、シルヴィア・B・ペレラ。

タイトルには挙げられていないけれど、全編に渡って、『イナンナの冥界下り(*註1)』というシュメール神話を経糸に、ペレラ女史のクライアントである女性たちが迎えた“変容”つまり“通過儀礼”の苦悩と、その時期に彼女たちが見ていた夢を横糸にして織りなされた書物である。

(*註1)

『イナンナの冥界下り』とは、美と豊穣の女神イナンナが、冥界の女王エレシュキガルに会いに行く物語。

イナンナは道中、冥界の掟により身ぐるみはがれ、エレシュキガルに「死の目」を向けられ、最後には肉のカタマリとなり磔にされる。

イナンナは冥界に下りる前、あらかじめ侍女に、もしものときの救助策を命令していた。その侍女ニンシュブルと、ゆいいつ助け舟を出してくれた水の神エンキのはたらきでイナンナは生き返り、地上に戻る。冥界に下りるまでは持たなかった、「死の目」を携えて。

にしても、なぜ今、“冥界下り”なのか

ひとつ、星的に言えそうなのは、惑星の動きと年齢域のテーマに沿っているのかも? ということ。ネイタル天王星とトランジット天王星がオポジションになるウラヌス・ハーフ・リターン(*註2)を迎える30代終盤から40代なかばのお年頃。いわゆる中年の危機(ミッドライフ・クライシス)。

『神話にみる…』(以下イナンナ本と呼ぶ)に登場する実在の女性たちも、著者のペレラさんや訳者の日本人女性お三方も、同年代またはそれ以上。みなさんそれぞれに日々を乗り越える途上で、この『イナンナ本』と関わり方もいろいろにつながってきたのだと想われ、その時期に差し掛かっている自分がこうした話題へと導かれるのは不思議ではないというか、必然か。

“弟子の準備ができたところに師は現れる”、という言葉があるように、今を生きる拠り所として、この書物はやってきてくれたのだ。と想ったら、なんたる采配!

(*註2)

ウラヌス・ハーフ・リターンとは、公転周期84年の天王星が、出生時にあった位置からホロスコープ上でちょうど半円を描いた先、つまり180°の位置に移る。だいたい42歳前後にあたり、天王星の持つ「刷新」「改革」といったテーマの影響を受けやすいとされる。

¶ ちなみにイナンナは時代が下ってイシュタルと呼ばれ、さらに下ってアフロディーテ、ヴィーナス(ウェヌス)にもつながる女神の原型とされる。金星を象徴するというのも意味深長。金星が金星であり続けるために、一度は下降する物語。明けの明星になったり、宵の明星になったりする、実際の天体としての動きも示唆されている。

¶ また、イナンナとエレシュキガルは、一人の女神の二面性と考える説もある。

イナンナ沼のお土産

冥界に下る、下降するとはあくまでも神話によるメタファーなのだけど、具体的にはどういうことだろうと実生活に引きつけて想いを巡らせてみた。

イナンナが身につけていた“メ”(神通力であるとも、装飾品、職などとも伝聞され、とにかく多岐に渡る)をひとつずつ冥界の神職に引き剥がされたように、“持っていると想っていたものを、ひとつ、またひとつと失っていく”体験は、暮らしの中にも容易に見つけることができる。服だったり器だったり、道具全般、人間関係のような見えないつながり等々。すぐに代替品を用意できることもあれば、取り返しのつかないモノゴトもある。

著者と、あるクライアントとの対話で、「完璧だと想っていた父親(だったか、教師だったか、身近にいる男性)の、ほころびを知った瞬間」について語られていたのだけど、それもひとつの喪失だろうと想う。父親だったり、あるいは血のつながりはなくともたとえば意中の男性のガッカリな面に気付いたら、前と同じようには観れなくなってしまう、、、という感覚は、中年期まで待たずとも、十代のころにはすでに気付いていたナーと、ひさびさに想い出した。

ま、そんなもんなのサ、と図々しくなったり、そういう自分もどーよ?と自嘲できるのは年の功で、若いときは、いつまでも許せなかったり、ショックも痛みも大きかったと想う。(怒り続けるのに気力体力注ぎ込んでも、寝たらおおむね復活してたような)

誰かを相手取らなくとも、自分に対する絶望や不信感も、“下降”という通過儀礼を構成しうる痛みだろう。

神話の要約しか読んでいないので、シーンごとのイナンナの感情はよくつかめないにしても、痛みがなかったとは考えにくい。

かたやエレシュキガルの心の動きはわかりやすい。イナンナ奪回のために、エンキ神が冥界に遣わした二人の小さな召使いに向かって、エレシュキガルはその存在の苦しみ、不平を訴える。

不平を訴えることは、暗黒の女神の声の一つです。それは、生を表現する一つの方法であり、女性性の魂の中で深く働いているものです。軽減を第一に求めて不平を訴えているのではなく、感じやすく傷つきやすいものが、物事の存在について感じられるそのままに述べているだけなのです。訴えることは、感情機能の基盤の一つであり、禁欲的、英雄的な超自我の観点からすれば、ばかげた苦悶とか受身的な泣き言とみなされますが、そうではなく、まさに自律的な事実としての「あるがままのやり方」なのです。共に苦しむことは崇敬の一部であることを、エンキの知恵は私たちに教えてくれます。

二人の召使いであり嘆き人は、エンキ神の言いつけのとおり、エレシュキガルの苦悩を受け容れ共感し、嘆きをそのまま繰り返すことで、冥界の女神の心は動かされ、癒やしが生じる。

この二人の嘆き人がエンキに命じられたことこそが「治療者のなすべきことでもあります」とペレラ女史は云う。

治療者でなくとも、日々の対話のなかにおいて、ちょっとしたトゲを抜けることなら抜けたらいいと想っているけれど、自分の場合、身近な友人に対してでも、この姿勢は取れるときと取れないときがあるなーーと。

ちなみにうちの夫(クライアントさんの話をよく聴く鍼灸師)は、まったくこのお話の二人の嘆き人、カラトゥルとクルガルラを彷彿とさせる。

彼らはつつましく、決して英雄とはいえない生き物であり、特徴もはっきりせず、また別々に特徴を持つ必要すらなく、私たちが自我要求と叫ぶような感覚は少しも持っていません。小さな無性の生き物たちが、暗黒の女神から祝福を引き出すために必要な態度を示すのです。

お、、、夫ーーーーーーー!!!なんだか有り難さでいっぱい。取るに足らないブツクサ不満に、それ以上栄養を与えることなくフラットに聴いてもらえるのって、想ってる以上の価値だとわかった。嘆きには意味付けも非難も解決策の提示もいらなくて、ただただ嘆きそのままを認めること。

これが、英雄的な男性性には容認されにくいがゆえ、解放されないままくすぶってる案件が、爆発することなく持ちこたえられるとしても、中年期までですからねー、ということかもしれない。

自分はけっこうちゃんと不平不満は述べてきたほうだと想うけれど、何かの折に口をついて、なんかいろいろ出てくるし、ブツクサの延長で、こうしてこなれていない散文を書き連ねたりもしているかぎり、まだまだ出し切ってないし、そもそも刺激に対するあり方をアップデートする余地が大いにあるのだろう。出し切りましたー!っていう境地に急ぐのはやめておこう。

受け入れがたい感情や出来事は、見ないでいたいし、そこからは一刻も早く逃げたいし、そんなことを抱えているなんて、ヒトにも知られたくない。いつでも笑顔で元気よく、キラキラ、わくわく。対外的に誇れるような自分“だけ”をヨシとする。そういう、いつのまにやらまとわりついた“縛り”を、エレシュキガルの鋭い爪と牙(イメージ)で、メタメタにやられてなにやら爽快!!!自由!!!

という読後感と、

「痛みを感じても、それを受け容れる方法はあるし、道は続いてゆくのだから、癒えたら、また立ち上がりなさい」

「自分や他人に対する理想を失い、絶望してこそ全体性を取り戻す。そうして主の座について、人生は始まるのです」

そんな語りかけが聞こえてくるように想えたのがなによりのお土産。

それでもって、やっぱり氣になって追加で取り寄せちゃった。安田登先生の『イナンナの冥界下り』。ペレラ女史のご本以上に、神話の世界のカオスっぷりは容赦なく、文字や時間の概念以前の“許容”の底なし感。。。

もうちょっと言葉が出てきてまとめられそうだけど、『神話にみる女性のイニシエーション』編としては、いったん〆。

星の一葉 ⁂ 光代

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?