【短編小説】『落日』

夕日を見ると思い出したくないことを思い出してしまう。家に帰らなければいけない、あの苦痛を思い出す。私の家はあの町で有名なゴミ屋敷だった。ゴミ屋敷になったのは小学2年生の時、祖母が死んでからだ。家は見る間にゴミ屋敷になり、その主である母と二人きりの地獄のような日々がはじまった。

おそらく母は家からほとんど出なかった。食糧は週に一度祖母が申し込んでいた宅配が毎回同じものを持ってきていた。少なくとも私は母が家を出るところを見たことがない。私はその家から出ることのない母の世話をずっとすることになった。母は自室からほとんど動くことは無く、用を足すのも専用のバケツでしていた。

それをトイレに持って行くのが私の一番大事な仕事だった。母はゴミだらけの部屋の中で春夏秋冬関係なくいつもこたつの中にいた。母がいつからそうなのか私には分からない。私はどうして母の子なのかとか父はどこにいるのかとか、そういった自分のことも何一つ教えてもらえなかった。それでも、小学校に行きはじめてからなんだか自分の家はよそとは違うことが分かった。それは授業参観にくるクラスメイトの親たちを見たり、夏休みに行った旅行の話だったり、買ってもらったおもちゃの話だったりした。

友だちは一人もいなかった。仕方がないことだ。毎日同じ服を着た薄汚い目ばかり大きいガリガリのしかも悪臭を放つ子どもと仲良くなりたい子がいるはずがない。

子どもというのは大切にされていないものは自分たちも大切にしなくていいのだと思うらしい。のけものにするだけではなくいじめられた。ただでさえ大事な食料だった給食に消しゴムのカスを入れられたり、教科書に落書きをされたりした。不幸中の幸いだったのはばいきん扱いされていたおかげで暴力をふるわれなかったことだ。

学校で遭う酷い目で泣いたことは一度もなかった。それよりも家に帰ってから怒りのポイントがわからなかった母から怒られるときの方がよっぽど怖かった。こたつから一歩も出ずに蓄えた巨体から飛んでくる平手の重さは今も思い出すだけで頬があるかどうかを確認してしまう。

帰りの通学路の橋の上で、家に帰りたくなくて毎日夕日を眺めていた。陽が落ちる前には帰らなくてはならない。時々ここから飛び降りたらどうだろう? 大怪我をしたり、死にかけたりしたら母が変わってくれるのではないか? と思ったこともあった。けれど、祖母が死んだ時も何一つ良くならなかったし、むしろ祖母がいた時よりもゴミがどんどん増えていった。

母の怒りのポイントが幼いながらに段々と分かるようになってきた。母は何かを捨てると怒るのだ。なのでどうしても何かを捨てなければいけない時は夜こっそりと捨てていた。

そんな生活が続いていたが、まともな生活を送るチャンスが来た。ゴミ屋敷は祖母が死んでから見る間に膨らんでいった。私が三年生になった時、とうとうゴミ屋敷を見過ごせなくなってきた近隣住民が行政に訴えかけてゴミ屋敷にやってきたのだ。母は手負いの獣のように市の職員を相手に雄叫びをあげ、暴れ回った。私は児童相談所の職員に連れて行かれることになった。

「志帆を連れて行くな!」

久しぶりに母の口から自分の名前が聞こえた時に私は悟った。母にとって私はあの家の中にあるゴミと一緒だ。大切ではないけど、目の前からあからさまに無くなるのは惜しい。私はゴミと一緒だ。

母の叫ぶ声はいつまでもいつまでも続いた。私が母の声を聞いたのはそれが最後になった。

◇

翔太が大きなコルクボードを買ってきた時、私は嫌な顔しかしなかったと思う。

「これに好きな写真貼ろう。思い出のでもいいし、これからの二人のでもいいし、そのうち子どもが産まれたらこれじゃ足りないかもしれないけどさ」

「私があまり写真が好きじゃないこと知ってるくせに」

「えー。撮ろうよ。俺は楽しいことも幸せも何度だって噛みしめたいんだ」

児童相談所に保護されて施設に入ってから私の人生は好転した。あのゴミ屋敷にいたころよりはいろんなことが報われる生活だったし、なにより清潔で安全だった。高校も卒業して就職もした。普通の生活をしているのが今でも不思議だし、こうして翔太と結婚していることも信じられない時がある。

翔太とは勤務先の運送会社で知り合った。真面目で温かい日向のような人だと思った。ご両親に会った時チリリと胸が痛んだ。二人ともとても良い人だった。この人たちからゴミの私が翔太を奪ってしまってもいいのだろうかとぼんやり思ったけど、とても歓迎された。

母は私が翔太に出会う前にあのゴミ屋敷でひっそり死んでいた。何度も市の職員と攻防戦をくりひろげていたからその市の職員が母の死体を発見してくれた。

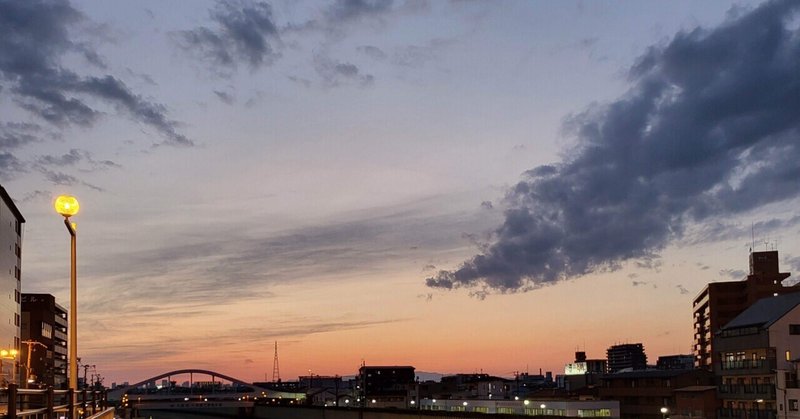

弔問客がほとんどいないお葬式で私は喪主をし、帰り路にあの橋から見える景色をスマートフォンで撮影した。ここにはもう二度と来ないという誓いを立てた気分だった。

翔太がどんどん大きなコルクボードを好きなものの写真で埋めていく中私はあの時撮ったこの写真を目立たない場所に貼った。翔太は何も言わなかったけど私がコルクボードに何かを貼ったということが彼を喜ばせていた。

◇

もう二度と来るつもりはなかった場所に、今私は立っている。もう三日も毎日ここに来ている。ゴミ屋敷は母が死んだ時に更地にしたのでもうないから、近くのビジネスホテルに泊まっている。まあ、まだあのゴミ屋敷があったとしてもそこで寝泊まりする気にはなれないだろう。そろりと膨らんでいない平たいお腹に手を当てた。正直子どもを持つ自信なんてなかったけど、産むものだとも思っていた。

妊娠検査薬の結果を翔太と二人で見守った。判定薬のラインがくっきり入った時の翔太の喜んだ顔が瞼の裏でチカチカする。彼の望みを叶えてあげられる。そう思った。1人で行った病院であんなことを言われるまでは。

――確かに妊娠されています。けれど、子宮頸癌が見つかりました。妊娠の継続はかなり難しいですーー

翔太が私に望んだことなんて、いつか子どもが欲しいということくらいだ。そのたった一つも叶えてあげられそうにない自分はやっぱりゴミだなと思った。

病院から出て、特に何も持たずにきてしまったのがこの橋の上だった。こんなに夕日が綺麗だったろうか? そんなことを考える暇もない子ども時代だったのだと思う。今この夕日が綺麗だと思えるのは私が自分を大切にすることができるようになったからだ。けれど、翔太の子どもが私の命のために犠牲になるのはとても耐えられそうにない。それに子どもだけを翔太に残すのもあまりにも無責任だ。

ならば子どもと一緒にここから飛び降りようか。

そう考えてもう三日。もうすぐ陽が落ちる。その瞬間だった。

「志帆」

呼ばれて私は振り返る。翔太がこちらへ来ようとしている。

「どうして?」

「どうしてここがって? 志帆のいきそうな場所むしろここしかてがかりが無かった。ごめんな。それでもこの場所がどこだか分からなくて、こんなに時間がかかった」

困ったような笑顔を向けながら翔太はコルクボードから外した写真と実際の風景を比べている。

「うん。実物の方がずっといいね」

「どうして、分かったの? ここにいること」

「だって、志帆は辛いことがあるとこの写真をよく見てたから。だから、ここにいる気がした」

「あの、ね。赤ちゃんなんだけど……」

「もう何も言わなくていいよ。病院で聞いてきた。大丈夫だって、志帆も子どもも。だから、帰ろう」

そう言って翔太は私が生きていることを確認するように力強く私を抱き寄せた。

翔太の体を跳ね除けられるほど私は彼を思い切れていなかった。けれども抱き返すことができるほど、彼と一緒にいる資格が自分にあるとも思えなかった。

けれども沈んでいく夕日と彼の温もりに自分がゴミじゃないと思えた私はそっと翔太のシャツの裾を握り締めた。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?