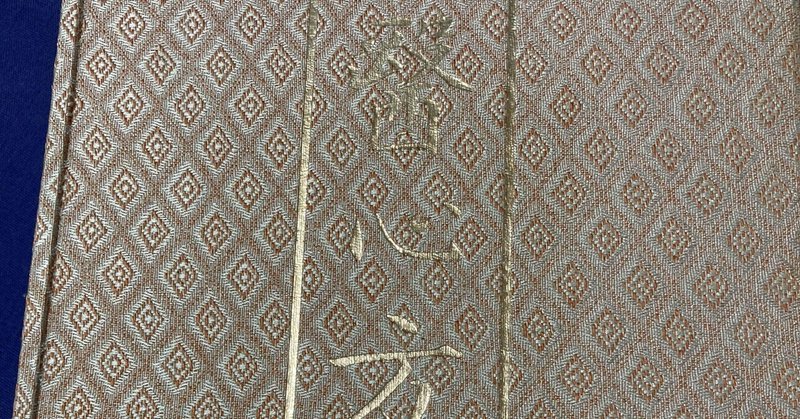

(1)医心方 巻二十七 養生篇 導引第五 鳳凰堂流解釈

養生篇第五は導引になります。

用氣第四では、呼吸を体内に引き入れる導引の基礎を説明しており、この導引では

導引(呼吸法)と按蹻(マッサージ、体操)を混ぜながら、毎日行う気の整理について

具体的に示しています。特に千金方の十八勢等は日々のケアに入れておくと良いものです。

養生要集からの引用

「甯氏の道引経には、道引とは人の体幹、四肢、関節に溜まっている邪気を取り去って、正気を残す事と書かれています。」

鳳凰堂流解釈

甯(ねい)氏によって書かれた導引の経典には、「道引とは人の体幹、四肢、関節に溜まっている邪気を取り去って、正気を残す事」と書かれています。

甯氏は恐らく東華派の道教の門人と考えられます。

黃帝内経太素を書いた楊上善の言葉

「導引とは、動物を象った五禽戯の事を指す。近くは足が萎え、不自由になるような病まで、万病を治し、遠くは長生きや年老いても視力があるようにするものである」

楊上善は、黃帝内経太素の著者として有名な人。

鳳凰堂解釈

五禽戯は華陀が創ったとされる華陀五禽戯が有名で、五種の禽獣の動作を真似て体操にしたものです。

華陀別伝からの引用

「弟子の呉晋に言った事には、『身体を動かして仕事をするときは、体力の限界までやってはいけない。いつも身体を動かしていると、食べた穀物の消化を促し血液循環が良くなるので病気にならない。あなたは戸枢を注意して見たことがあるか?腐りやすい木を使っていても、朝夕扉を開け閉めして動かしている為、外の場所に使われている木よりも朽ちるのが遅い。その為、昔の仙人である赤松子や彭祖は導引を行っており、導引はこの戸枢の原理を応用したものである。』と語ったと言われている。」

鳳凰堂解釈

常に身体を動かす事は心の動きに同調させる、或いは心の動きを逆に落ち着かせる事にもなります。但し、これはその人の素体(生来持っている身体の強度や特性)によって回数や方法を変えなければ、繊細な人にとってはやり過ぎになる可能性があるので注意が必要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?