不遇のカリスマ・藤真健治の敗北に見るカリスマの凋落と新世代の若手の台頭

昨日までで湘北高校のレギュラーメンバー5人について語ってきたわけだが、書いていく内に湘北のライバル校について語ってみたくなった。

そこで今回から各ライバル校のキャラクターやチームカラーなどをざっくばらんに、私なりに感じたことを中心に語ってみる。

その第一弾は翔陽高校の監督兼選手の藤真健治について、あの翔陽戦の敗北やその後の言動から伺える人となりを明らかにしてみよう。

普通であれば湘北バスケ部のライバル校といえば陵南・海南・山王辺りを語りたいところだが、その前座として翔陽は避けて通れない。

まず翔陽が劇中でどんな役割を与えられていたかというと、湘北が決勝リーグに進むためのかませ犬という不遇な立ち位置であった(ファンの方ごめんなさい)。

要するに「決勝リーグに勝ち進むレベルのチームとなるための物差し」であって、実際この翔陽戦は翔陽の強さ以上に湘北の活躍の方が印象に残った。

特に「諦めの悪い男」として全盛期の活躍を後半で見せ始めた三井寿と「リバウンド王」としてその素質を開花させ始めた主人公・桜木の覚醒が目覚ましい。

安定している流川・宮城・赤木の3人の活躍も盛り込まれているものの、翔陽戦に置いて印象に残っているのは藤真以外だと桜木と三井の2人の大活躍である。

そんな湘北高校の活躍で霞んでしまった翔陽高校のキャプテン・藤真健治の人となりをチームカラーと共に見てみよう。

赤木や魚住以上に孤独で不遇のカリスマキャプテン

「SLAM DUNK」という作品において「何かに恵まれない」というキャラクターは沢山いて、劇中だと特に翔北の赤木と陵南の魚住が特に恵まれない印象が強い。

赤木に関しては何度も過去回想で具体的に語られてきたし、魚住もまた2度目の湘北戦において自分もまた体格以外に恵まれたものを持っていないことが描かれる。

しかしこの2人は「体格以外の才能に恵まれない」という不遇こそあったが、決して真の意味で不遇だったわけではなくそれ以外のものにはむしろ恵まれていた。

何が大きいといって、まず赤木も魚住も「自分を導いてくれる指導者」に恵まれており、やはりメンターともいうべき名監督に恵まれているかどうかの差は大きい。

湘北の赤木には勝負師として凄まじい指導力を持った日本最強のメンター・安西先生という最強のバックがついていたし、陵南の魚住にも「神奈川に田岡あり」と言われた田岡監督がいた。

そして神奈川の王者・海南にはその田岡監督と安西先生に引けを取らない高藤監督がいたし、全国の王者・山王には若いながらに素晴らしい指導力を持った堂本監督がいる。

こうした強力なチームのバックボーンとなる監督が各チームにいるわけだが、翔陽の藤真には上記で紹介してきた優れた名監督がいるが、監督自体はいるものの完全に形骸化していた。

その意味で、「SLAM DUNK」という作品全体で見た場合、一番「恵まれない」という要素が大きかったのは赤木でも魚住でも、ましてや桜木でも宮城でもなく藤真ではないだろうか。

藤真は確かに「選手権監督」というプレイングマネージャーをこなせるだけの力量とカリスマ性、そしてあの整ったビジュアルの奥底に隠されたバスケセンスと情熱は凄まじいものがある。

だが、そのいずれもが中途半端に止まっているというか、所詮「県内ベスト4」の領域からは抜けきれず、赤木・牧・魚住・流川に比べるとこれといった爆発力に欠けていた。

それにポイントガードとしてもあの上背がない宮城にスティールやパスカットをされており、少なくとも牧や深津のような胆力や戦略性といったところのセンスもいまいちである。

要するに「器用貧乏」というやつであり、牧が評するように翔陽というチームは藤真がいるかいないかで戦力差が大きく異なるが、それでも発展途上の湘北を抑え切る程の実力はなかった。

確かに藤真は「スラダン」劇中でも相当な美男子として描かれており、実力も確かに一級品であらゆることをそつなくこなせるくらいにはあったのであろう。

しかし、それ故にこそ彼は「自分1人で何でもできてしまう」から「仲間に頼る」ということをしなかった人物であり、最後まで上から目線で指示を与えるのみだった。

翔陽の残りのメンバーたちもそんな藤真のやり方に異論を唱えたわけではないが、そのことがむしろチーム全体としてのステップアップや成長を停滞させてしまった気もする。

このように見ていくと藤真の人となりも含めて色々見えてくるわけだが、そんな不遇のカリスマキャプテンが行ってきたやり方が何をもたらしたのだろうか?

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし

日本には心形刀流・松浦静山の『常静子剣談』に「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という格言があり、野球界の故・野村克也監督もこの言葉を引用していた。

読んで字の如く「勝つ時には大体偶発的要素や神がかった奇跡のような不思議なことが起こるが、負ける時にはそのような不思議なことはなく負けるべくして負ける」という意味だ。

この格言をより綿密に掘り下げているのが大人気の予備校講師・林修先生であり、彼はヤンキーたちを相手に「負ける奴に共通する法則」をここから更に細分化して説いている。

彼によれば、負ける奴に共通する3つの要因は「情報不足」「慢心」「思い込み」の3つに大別され、彼が最初の授業でヤンキーたちに負けたのもこの「慢心」があるからだと分析していた。

この法則に準(なぞら)えるのであれば、なるほど翔陽の敗因はまさにこの3つの条件を全て満たしており、じっくり劇中の描写を見直してみると敗因となる要素はあちこちに散りばめられている。

情報不足という点でいえば、まず藤真は新しく戦力に加わった流川と桜木のルーキーコンビはもちろんのこと三井や宮城ですらもどこか見下してばかにしていた節があった。

後半で桜木のリバウンドによって勢いづいたチームを見れば、まず抑えるべきは桜木のリバウンドであることはわかるはずなのに藤真はそれでもなお「湘北はベスト4にはまだ早い」と言ってしまう。

次に「慢心」という点についても同様のことが言えて、藤真のみならず翔陽のレギュラーメンバーもまたどこか心の奥底で慢心しており湘北に対して油断していた節が見受けられる。

例えばセンターの花形はリバンド王として頭角を現した桜木を見て「シュートは素人のように下手だが、リバウンドは違う!基本のスクリーンアウトをきっちりやってくる、パワーもある!」と評していた。

桜木のリバウンダーとしての力を見抜いたのは賢いが、一方で「素人」と言っているように心の奥底で桜木のことを「素人」と見下しており油断していたのは事実ではないだろうか。

桜木花道は確かに「素人」ではあるがただの「素人」ではなく、奥底にはとんでもない身体能力と恐るべき成長速度という無限の可能性を秘めた逸材であり、そんな桜木を見下すこと自体が間違いである。

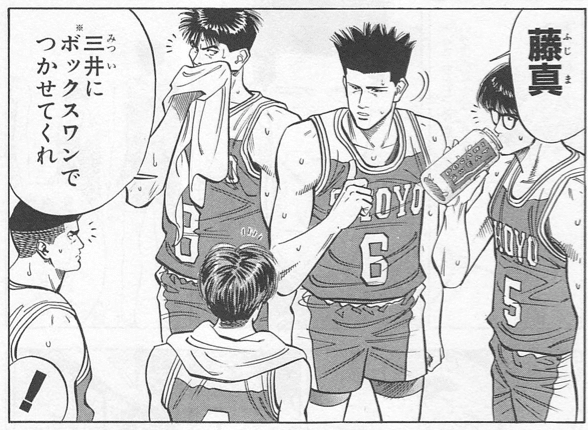

そして3つ目の「思い込み」に関しては特に三井をマークしていた長谷川がその落とし穴にはまっており、彼は試合前に三井を「5点以内に抑えてやる」などというビッグマウスを叩いていた。

だが蓋を開けてみれば、結果としては土壇場に追い込まれた三井が本気を出したことで10点以上もの得点を許してしまい、結果的には長谷川が自分自身を過大評価し、また三井を過小評価したことが仇となる。

もちろん長谷川だって根拠なしに言っているのではなく、不良としてグレていた三井を実際に見て知っているからこそだが、彼の誤算はそこから戻って成長した三井の現在の姿を知らなかったことだ。

たとえ過去がどうあれ、三井寿は全盛期の力を取り戻していたわけであり、現在のデータに目を向けられなかったことから長谷川もまた思い込みによってとんでもない過ちを犯したといえるだろう。

トップが威厳を失った組織は必ず崩壊する

このように、翔陽は湘北高校に負ける条件を全て満たしていたわけであるが、何よりも翔陽から学べる教訓は「トップが威厳を失った組織は必ず崩壊する」ではないだろうか。

翔陽の致命的欠陥は詰まる所「藤真の支配力が及ばなくなった時にどうしようもなくなる」ところであり、これに関しては海南の牧が指摘していた。

アニメだとこの辺りはわかりやすく描写されているが、桜木のリバウンドからの流川の得点によって再び逆転したのを見て藤真はどうこれを抑えればいいのかわからなくなってしまう。

絶対的司令塔である藤真が冷静さを欠いてしまった時、残りの花形たち4人もまた自信を喪失してしまい、湘北の勢いを食い止めるだけの力を発揮することができなくなった。

これは後年の作品「ONE PIECE」のゾロが言っていたセリフを改変したものであるが、「ワンピ」のゾロはウソップが戻って来ようとした時に迎えに行こうとしたルフィたちを厳しく諌める。

自分勝手な事情で一味を抜けておきながらそれを嘘や冗談によってなあなあで済ませようとするウソップ、そしてそんなウソップのしでかした不義理を水に流そうとしたルフィたち。

確かに麦わらの一味は海軍と違って厳しい組織の規律があるわけではないが、それでも「組織」としてやっている以上通すべき義理と筋があるわけで、対応を間違えればルフィの威厳が喪失してしまう。

状況は全然違うが、それでも「トップとしての器が試される極限の状態」であることには変わらないし、ルフィと藤真の違いがここに見て取れる。

翔陽は確かに藤真を中心によくまとまった一枚岩のチームだが、裏を返せば「藤真以外全員が下」であり、誰一人として藤真に横から意見したり自分の考えで動いたりするものがいない。

長谷川にしたって三井にワンボックスでつく許可を藤真に取っていたが、湘北はそのような許可を一々赤木や安西先生に取ることはなく、必要とあらば自己判断で動くこともしょっちゅうだ。

確かにバスケットはチームスポーツだが、それはあくまでも5人のメンバーが独立した能力や強さ・個性を持ち合わせてこそであり、湘北はこの点荒削りではあってもチームとしては理想的である。

誰一人個性が被ることなく、また赤木を「信頼」はしても「盲信」などしていないため、誰一人として赤木に媚びることなく動けるのだ。

また、これが同時に翔陽がライバル視している王者・海南大附属との決定的な違いでもあり、海南も確かに牧を中心とした中央集権のチームだが、決して牧のワンマンチームではない。

牧が中で動けなくなったとしても外には神と宮益という2人のツインシュータがいるし、また1年生には流川や桜木と並ぶスーパールーキー・清田信長が入っているのだ。

陵南にしても魚住がキャプテンであるものの、実質の司令塔は2年生エースの仙道だし、その仙道にもまた同期の福田をはじめ強力な仲間がいる。

全国No.1の山王もまた河田のワンマンチームではなく、ゲームメイクの深津に絶対的エースの沢北、そしてディフェンスの一ノ倉に松本といった対等なチームメイトがいるのだ。

カリスマの凋落と新世代の若手の台頭

藤真たち翔陽が負けたという事実は当時の時代性を鑑みると「カリスマの凋落と新世代の若手の台頭」という平成初期の世相を結果的には反映していたのではないだろうか。

田岡監督が評しているように、翔陽戦以降の「スラダン」は1年生・2年生のような若手の新戦力が3年生たちに下剋上を起こして番狂わせを起こす描写が多くなってくる。

まずは湘北VS海南だが、湘北のスーパールーキー流川は前半で牧を華麗にいなしてダンクを決め、桜木もまた後半のラストで神奈川No.1の牧を吹っ飛ばして会場全体のムードを変えた。

そんな流川と桜木のルーキーコンビに触発される形で、海南の清田もまた陵南戦で魚住相手にダンクを決めて「王者・海南を舐めんなあ!」と高らかに宣言している。

また陵南の2年生エース・仙道も牧を相手に1 on 1を挑んで最終的には同じステージにまで上り詰めたわけだし、湘北VS山王でもやはり試合のフィニッシュを飾ったのは桜木と流川だった。

このように、「スラダン」では必ずしも湘北高校のみならず、海南も陵南も山王も本テーマではないにしてもこの「若手の台頭」がそこかしこで描かれているような気もするのだ。

これは主人公・桜木花道の成長物語であることと併せて本編を俯瞰して見えてきたことであり、「スラムダンク」が泥臭いながらにフレッシュさを感じるのもその辺りにあるのかもしれない。

藤真たち翔陽の敗北はそのようなカリスマが世界を支配する時代が終わりを告げて、新たな世代たちが台頭してくるという「風の時代」への芽吹きを感じさせるものであった。

過去の記事も併せてどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?