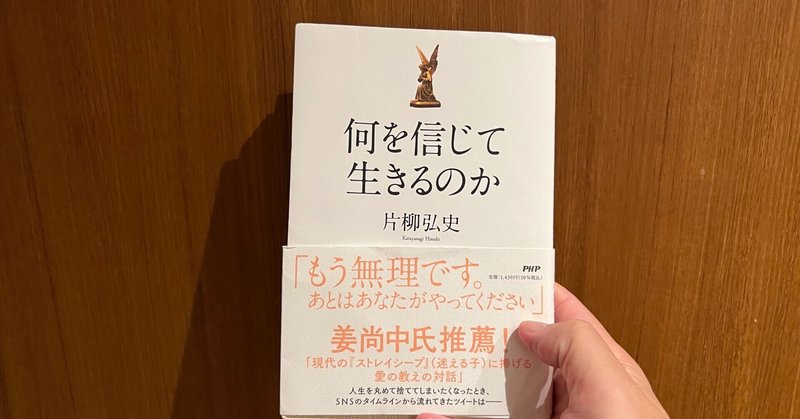

『何を信じて生きるのか』片柳弘史著、PHP研究所、2022

この著者のことはもともとあまり好感を抱いていなかった。一度お会いしたことがあるが、ある理由があって(ここに具体的に書くことではない)、どうも好きになれない感情を持った。

また、キリスト教の社会との対峙という側面を、意図的に徹底的に避けている姿勢にも、疑問を感じていた。だから、この人の本を読む気にはどうにもなれなかった。

しかし、今回この本については、この「何を信じて生きるのか」というタイトル、帯の「もう無理です。あとはあなたがやってください」を見て、これまで口先だけのきれいごとばかり並べているようなこの人の著書とはちょっと違う、正面突破的なニュアンスを感じたので、手に取る気になった。

中身は、ある学生と、おそらく著者自身を想定しているK神父の対談で、話しているうちに学生がどんどんK神父の話に納得させられてゆくという、予定調和的な展開である。

聖書やキリスト教に疑問を持った学生が、実にうまい具合にK神父に説得されてしまう。そして、必ず1章の終わりには、この物分かりの良すぎる学生が「今日も貴重なお時間をありがとうございました」「貴重なお話をありがとうございました」と御礼を言って去ってゆく。

これをK神父自身が著しているのだから、読んでいるこちらの方が気恥ずかしくなってくる。

ただ、ところどころいいことも書いてある。

特に「あるがままの自分の価値を信じている人は、大きな間違いをしたり、思った通りの結果が出せなかったりしても、それによって自分の価値が変わることはないと確信している人」(p.40)について書かれているところは、このところ「あるがまま」「ありのまま」という言葉で悩んでいる自分に、指針を与えてくれたと思う。

「あるがまま」「ありのまま」の自分や他者を受け入れることが、その人の変化や成長を止めてしまうのではないか。しかし、変化や成長を促すということは、現状のその人を否定することになるのではないか、と悩んでいたのである。

しかし、愛されているからこそ、自分の至らなさや失敗にあっても、自分の価値を否定せずにそれを受け入れることができ、だからこそ次のステップに進める。そういう意味では納得できたと思う。

それ以外には、競争社会において、他者と比較することでしか自分を肯定できない自分が、実は無条件に愛されるべき存在であること。

どんなに何もできないように見える人にでも、実は使命があるということ(何もできないと思われる人にも、見返りのない愛を実践するということを学ばせるという使命がある、など)。

たとえ人生で大きな間違いを犯したとしても、その間違いを丸めて捨ててしまうのではなく、その間違いを抱えて、あとの人生を丁寧に生きて行くことの大切さ。

神は人を地獄に落とそうとは思っていない。ただ、人が救いを拒む気持ちから、自分を罰してしまっていることなど。

そういう、平凡だが大切なことを伝えようとしているところに意義はあると感じた。

そして、彼がいつも小判鮫のように引き合いに出すマザー・テレサの愛の大きさ、その人間洞察の深さが、わかりやすい解説によって咀嚼されて紹介されるところも良い。

とにかく、この本には悪いことは書いていない。良いことばかり書いてある。読んでいて気持ちがいい。世の中や人がこんな風に優しくて愛に満ちていればいいだろうなと思う。そういう意味でとても「癒し系」の本だ。この人の本が人気があるのがわかる。

ただ、この人は人間の中にある悪、醜さ、不条理を掘り尽くすことから逃げているようにも感じられる。人間社会がいかに構造的な罪にまみれているかという問題に、正面から取り組もうとせず、楽観的できれいなことばかり口にして、現実味が無い。

そのような欠陥をとりあえず忘れることができれば、清らかな気分を味わわせてくれる、息抜きには良い、口当たりの良い本だと思う。疲れた心に処方する気分安定剤として、おすすめしないでもない。

よろしければサポートをお願いいたします。