「無人標的機の誤射と本当の原因」日本航空123便墜落事故(5)

事故原因と考えられている仮説は圧力隔壁説だけではなく、隕石衝突説から日本製OSトロン技術者暗殺説まで多岐にわたる。

その中でも根強く残る仮説に、自衛隊による無人標的機誤射説や自衛隊機ニアミス説がある。不思議なのはこれら自衛隊が関わったとされる仮説の根拠には、ボイスレコーダーの音声「オレンジエア」と、近くをテスト運航しており、たまたま垂直尾翼の一部を回収した護衛艦「まつゆき」の存在、墜落現場確定の遅れ、という何とも心許ない3つの理由が挙げられている。

仮説の全てが荒唐無稽とは思わないが、仮説を裏付ける事実は現在まで何一つ発見されていない。演習や訓練で使用される無人標的機が日航機に衝突したとする仮説と、自衛隊戦闘機が日航機に衝突したとする仮説、他にも実験中のミサイルが衝突したなど亜種いくつか存在するが、これらの仮説がどれほどヘンテコなのか考えてみたい。

まつゆきの存在

「まつゆき」は海上自衛隊の護衛艦で、はつゆき型護衛艦の9番艦である。

はつゆき型護衛艦は護衛艦の艦級で、汎用護衛艦の第一世代として、昭和52年から昭和57年にかけて建造された。そもそも、護衛艦は対潜水艦、対水上艦艇、対航空機への能力を備えた艦船のことで、まつゆきに無人標的機の操作機能はない。

まつゆきは1983年に起工され、1984年10月に進水、1986年3月に就役し、広島県呉港に配備されている。まつゆきは事故発生当時、相模湾付近で海上公試を行なっており、8月13日の午後に相模湾で事故機から離脱した垂直尾翼の一部分を偶然発見し、回収している。

この時のまつゆきはテスト運航であり、なんの武器装備も搭載されていないはずだ。

当時あったとされる自衛隊の無人標的機は3種類存在していた。それは「ファイア・ビー」「チャカⅡ」「RCAT」と呼ばれる

無人標的機について

高速無人標的機MQM-74C(CHUKARⅡ)は、ボディをオレンジ色で塗られた、それ自体が標的となるものである。

全長は3.87m、幅1.76m、重量128.4kg、最大速度は954km/hで航続距離は611km、上昇限度は12200mとされる。これらは護衛艦「しらね」や「はつゆき」型に装備された短距離艦対空ミサイル「シースパロー」に対する標的機が必要となったため、1981年から導入された。ミサイルのための標的機であり、戦闘機と同じ挙動を取らせることができるのだろう。

「ファイア・ビー」(BQM-34A)は誘導弾用の標的機である。

全長7m、幅4m、重量1219kg、高度は100〜50000ft。無線誘導の亜音速無人ジェット機で、その操作は訓練支援艦「くろべ」「てんりゅう」に搭載され、標的機多重管制装置により飛行管制されている。「ファイア・ビー」はそれ自体が標的となるのではなく、「トービー」と呼ばれる曳航標的を引っ張る曳航標的機である。海上自衛隊では5インチ速射砲や艦対空ミサイル用の訓練に使用されてきた。

事故当時「ファイア・ビー」をコントロールするには訓練支援艦「あづま」しか実在していない。しかし、「あづま」は8月11日から21日まで呉港に係留されており、そもそも「まつゆき」は相模湾上空へファイア・ビーを飛ばす事自体ができない。

「RCAT」は母艦艇からロケット推進により発射されるプロペラ機である。

UHF、FM方式の電波でリモートコントロールされるが、プロペラ機のため最高時速が382km/hと低速である。これは重機関銃による対空実施訓練に使用される。

もし誤射説であるならばその原因は低速である「RCAT」ではなく、「ファイア・ビー」か「チャカⅡ」の可能性が高い。

しかし、海上での試運転中のまつゆきに無人標的機が搭載されていたとはとても考えられない。極秘で搭載されていた、と言ってしまえばアレなのだが、秘密ならば演習や訓練をやるにしても、相模湾近辺など近海をウロウロせずに、はるか外洋で行われるはずだ。

何なら自分が打った標的機であるなら、その後垂直尾翼を引き上げたりせずに速やかにその海域から離れ、なんならそこにはいなかったことにするはずだ。しかし、まつゆきは日航機の垂直尾翼の一部を回収し残骸を写真に収めていた。仮説が真実であるなら、自分で落とした航空機の機体を自分で拾いに行くという不思議な行動をとっており、それもカモフラージュ行為というなら、もう随分前から練られた計画なのだろう。

日航機に衝突した後目撃された標的機に向かって叫んだとされるが、写真を見てわかる通り、「オレンジエア」はこのボディ色から結び付けられた。ただ、高速で飛び去るこれら標的機を目撃して、「オレンジエア」と咄嗟に叫ぶだろうか。まず、これら無人標的機は当時「オレンジエア」とは呼ばれていない。さらに、「オレンジエア」らしきことを言ったのは機長ではなく、航空機関士なのだ。

そもそも俗称でも愛称でも略称でも呼ばれていない「オレンジエア」をいったい誰が叫ぶというのか。

さらに、航空機関士の席の前には計器パネルが並んでおり、窓の外をこの人だけ見ていた状況がまず不自然だ。

飛行機の操縦席の窓を考えてもらったならすぐにわかるが、前から飛んでこようが後ろから飛んで来ようが、航空機関士が視認できたなら、機長も副操縦士も視認できているはずなのだ。しかし、何もそれについて会話がなされていない。もっと言えば、「オレンジエア」の一つ前の発言は機長の「ギア見て、ギア」であり、その後の会話も何が起こったのか誰も状況を把握できていない様子であった。

百歩譲ってこの「オレンジエア」が当時自衛隊で隠語として呼ばれていたとしても、「オレンジエア」を発言した航空機関士の福田氏は自衛隊出身者ではない。どちらかというと海上自衛隊出身者である機長の高濱氏が発言していないとおかしい。もっと言うと、自衛隊とは関係ない福田機関士もそのことを知っているとすると、操縦室に携わる人全員が「オレンジエア」について知っていることになるが、この事故ぐらいでしか「オレンジエア」という単語を見かけたことはない。

最初にそうだと信じてしまったことを、その後簡単に変えられないのは典型的な「確証バイアス」であろう。

更にこの「オレンジエア」から発生したストーリーはこの後更に加速する。自衛隊は事件を隠蔽するために、「特殊部隊が闇夜に紛れ事故現場に赴き、生存者も遺体も焼いた」というもはや怪談レベルのストーリーが接続される。

どうやら事件の隠蔽に動いたのは表向きには存在しない部隊で、戸籍も名前もないジェイソン・ボーンばりの殺戮兵士たちが日本にも存在し、命令を受け同じ日本人を大量虐殺した、という事になる。

一応断っておくが、自衛隊に特殊部隊は存在する。海自の「特別警備隊」と陸自の「特殊作戦群」、空自もナイトストーカーズをモデルに作られた「第1ヘリコプター団第2飛行隊」あるが、そのどれもが2000年をすぎて作られたものだ。これらの陰謀ストーリーは小説の中か何かの話だろうか。馬鹿にしている訳ではなく、人間の想像力は本当に素晴らしいと感じる。

掘り下げてみると極秘で行われた作戦にしてはあまりにも荒唐無稽すぎるとしか言いようがないのだ。

JA8119だけに起こったこと

事故原因を考えるにあたって、この問題の航空機に特異的に起こったことが一つだけある。それは墜落事故の前に起こった尻餅事故だ。もちろん、この事故が原因となって圧力隔壁の破損が起こり、その修理方法により結果的に隔壁の破断が起こった訳なのだが、調べていくとどうも整備体制の杜撰さにより、事前に発見することができた可能性が高いようなのだ。

不思議なのだが、調べていくと事故原因は圧力隔壁の疲労破断であることが述べられている文献は沢山あるのだが、なぜか無人標的機説や戦闘機ニアミス説に勝てるほどの人気がない。おそらく専門書や論文でしか語られていない上に、読み解くのに専門的知識が必要であるからだろう。それに比べて陰謀論の方が遥かに聞いていて面白い。それらも本当の事故原因に霞がかかる原因であると感じる。

飛行機についての専門月刊誌、「月刊エアライン」には、当該機の不調についてすでに何人かのパイロットは気づいていた記事があった。

事故の詳細が明らかになるにつれ、川勝はもうひとつ気になることがあった。それは、JA8119という墜落した機体のことだ。前の年まで何度もこの機体に乗務した川勝は、さまざまな「異変」を感じていたのだ。

最大の「異変」は、飛行機がまっすぐ飛ばないということだった。飛行中、飛行機の機首の左右の向きは、垂直尾翼の「ラダー」と呼ばれる舵で調整する。このJA8119という機体は、ラダーを調整しないと、機首が進行方向に向かってやや左を向いてしまうという”クセ”があった。その修正のため、ラダートリムと呼ばれる装置を使って、常に機首を1度から2度、右側に向くように調整していたという。川勝の経験上、ジャンボ機のような大型旅客機の通常のフライトで、ラダートリムを2度とるというのはきわめて異例のことだった。

(中略)

事故の10ヶ月前、大阪から札幌まで乗務したときだった。向かい風でないにも関わらず、通常より多くの燃料を消費していたことに気づいたのだ。ラダートリムを使って飛行機はかろうじて真っすぐ飛んだものの、機体になんらかの「ゆがみ」や「ねじれ」が生じ、空気抵抗により燃費の悪さにつながったのではないかと感じた。

(中略)

「JA8119の機体は、ゆがんでいるのではないかと多くのパイロットが感じていた。整備に伝えたが、余分の燃料を積んでいるので心配しなくても良いと言われ、パイロット側と整備士側の温度差を感じた」

(中略)

パイロットたちが感じていた「異変」はそれだけではない。機体後部のトイレの扉がロックできなかったり、荷物の収納扉の扉が閉まらなかったりといった「異変」も相次いでいた。

事故の前、川勝がJA8119に乗務したときのことだった。水平飛行中、客室乗務員から「後部化粧室の扉がなかなか閉まらず、ロックできません。荷物の収納棚の扉も閉まらず、開いてしまいます」という連絡を受けた。「着陸後、整備に伝えよう」機体は無事、目的地に到着。そして整備立ち会いのもと、化粧室と収納棚の扉を閉めると、カチャという音とともに問題なく閉まるのだ。

(中略)

機体が地上にあるときや、離陸直後は、扉は問題なく閉まる。水平飛行に移り、いったん扉を開けると、その後は閉まらずロックがかからない。「こうした異変は、この機体だけだった。整備に伝えてはいたが、地上に降りるとウソだったかのようにすべて直ってしまうので、整備も対応できなかった」

すでに尻餅事故の後から機体に何らかの異常は起こっていたが、それに気づいたパイロットの報告に対して密度の高い対応をしていなかったようだ。

さて、圧力隔壁を半分に切って繋げ直す必要のあった事故とはどんなものだったのだろうか。「日本航空株式会社所属 ボーイング式747SR-100型JA8119に関する航空事故報告書」によると、東京ー大阪間を飛行する115便が、1978年6月2日15時1分頃、大阪国際空港に着陸の際に後部胴体の下部を滑走路に接触し機体が中破した。幸いにも火災は起きなかったが、2名の旅客が重傷を負っている。

機長らは当該接触には気づかなかったが、着陸時、管制塔からの視界では後部胴体が滑走路面に接触し火が出ている。重傷者は第8胸椎圧迫骨折、頭部腰部打撲の重傷を負っており、機体後部はかなり強い衝撃を受けたのだろう。

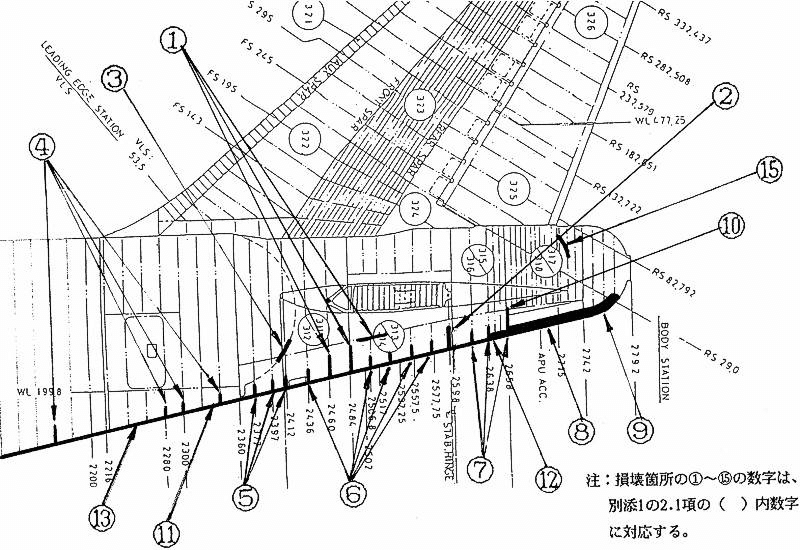

実際に、後部動体下部(ステーション2100から2792まで)外板に擦り傷及びしわ、並びに縦材及びフレームに湾曲および変形を生じ、また、左右の主翼着陸装置に傷跡が生じている。

事故原因は、通常より大きく機首上げしたまま進入し、コントロールホイールが引かれたままであったため、さらに機首上げが起こったためであった。素人目に見ても、でかい葉巻上の鉄の塊が頭を上げたまま着陸すれば、後ろ側はポキリと折れそうだし、隔壁だけでなく垂直尾翼は歪みそうだ。

事故により隔壁に凹みが生じることとなったため、ボーイング社の技術チームが来日し、隔壁の下半分を交換している。

このあたりからややきな臭い話が出てくる。どうもこの事故の修理に参加していた日航側は、当時「加わっていなかった」と言っていたようなのだ。

実際に墜落事故で刑事事件として整備チームが事情聴取を受けた際、修理後または日常点検でその金属疲労を発見できなかったのか問われると、「シールで覆われていて発見が不可能だった」と釈明をしている。

接合部(隔壁L18)には着陸回数(与圧回数)に対応した繰返し過応力が作用し、他の部材に比しそうとう早期に金属疲労破壊を起こしたのが当事故の起発点であることは間違いない。

(中略)

ところが、当事故発生後、日航は、この修理ミスが事故に大きく関係していることが明らかにされたので、日航は修理作業も点検作業にも加わらなかったとした。したがって当報告書では「後部圧力隔壁の修理作業が完了した後からでは、当該接続部分の縁がフィレット・シールで覆われているために、作業ミスを発見することは不可能であったと考えられる」となっている。

(中略)

日航は圧力隔壁下側のみを交換修理した際、未だシール接着作業を実施する前に、日航整備本部は接続部の2百枚以上の写真を撮影し、その中には修理ミスのわかる写真のあったことを暴露された。

日航は「修理に加わっていない」と言いながらも、なぜか修理箇所の200枚以上の写真を残していた。これらの行動は「後から何か言われないように、そもそもなかったことにする。但し、想像を超える問題が起こった際は、反論の材料として証拠は私たちだけがわかるように残してしておく」に見える。

当時の日航による航空機の整備方法は以下のようだった。

累積飛行時間の高いほうから10機のみサンプル候補機として選んで詳細検査を規定していた。ところが当時の日航747SR型機の着陸回数(与圧回数)は世界でも最高クラスに近づいていたが、累積飛行時間は非常に少ない(国内線であるから)という全く無知な考え方で、圧力隔壁の詳細構造検査はサンプル検査さえ全く規定していなかった。

第2次大戦以前は予防整備の思想に基づいて300時間程度で総分解整備(オーバーホール)を行っていた。しかし、科学技術の向上に伴い、オーバーホールを適用できない精密部品も出てきた。さらに、機体の故障率が使用時間により増加しないものが全体の85%に達するようになったのだ。技術の向上により、同じだけの運用で壊れにくいものを作ることができるようになったということだ。

全てが同じ条件で運営・管理されたものであれば、全てをチェックしなくてもサンプルを抜き出し、それをチェックすれば問題はないだろう、という管理方法を「信頼性管理」という。日本航空は当時この整備方式を取っていた。

これは「10機に問題なければ他の機体にも問題はないだろう」ということであるが、確実に例外のはずのボーイング747SR-100型JA8119機もその中に入っていたということになる。これはつまり、「(もしかしたら亀裂は入ってたかもしれないけど)10機の中には入っていなかったから大丈夫と思ってた」ということだ。

この間、同機について6回のC整備(3000時間ごとの整備)が行われ、その際に後部圧力隔壁の目視点検も行われたが、L18接続部のリベット結合部に発生していた疲労き裂は発見されなかった。

後部圧力隔壁のC整備時の点検方法は、隔壁が正規に制作されている場合、またその修理が適切に行われた場合には、当該C整備の時点では疲労き裂がこの部位に多数発生するとは考えられないので、妥当な点検方法であると考えられる。しかしながら、今回の場合のように不適切な修理作業の結果であるが、後部圧力隔壁の損壊に至るような疲労き裂が発見されなかったことは、点検方法は十分とはいえない点があったためと考えられる。

やはり自衛隊による墜落の関与はかなり疑わしい。自衛隊が関与してないとなると、流出したボイスレコーダーの消された15分間は機体の損傷に関わるなんらかの情報と、横田基地の着陸に関わる情報であろう。

JA8119は尻餅事故以来異変を抱えていて、それについてパイロットはすでに整備班に報告はしていた。しかし整備班はボーイング社の修理後、その機体を特別なものとして扱わなかったことで隔壁もしくは機体が異常を迎えることになった。これが本当の真相なのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?