(11月7日まで公開ビデオなど) ファイザー💉【奴隷契約💉ワクチン💉テロリズム】 /// 佐藤健志のオンライン読書会📚「ナショナリズムの美徳」

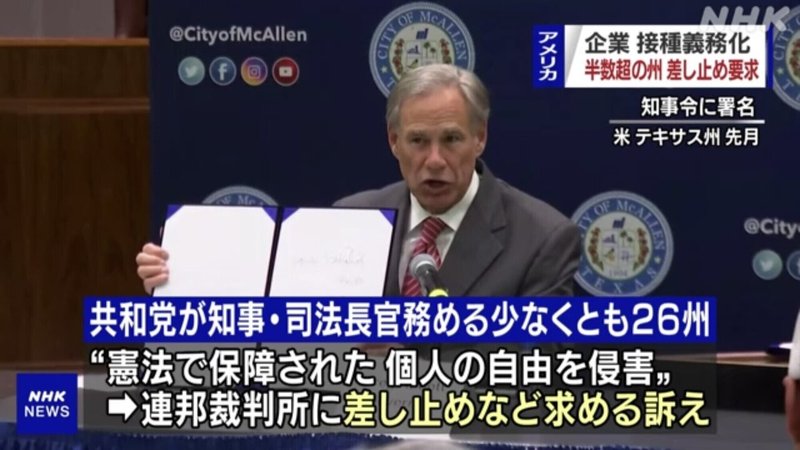

「【要拡散】アメリカのちょうど過半数となる26の州が爆沈義務化に反対し、憲法違反だとして訴えを起こした。 日本人はこれを見て何を思う? 「自分は打ったからワクパス賛成」などと思ってる人は大間違いです。更新のために死ぬまで打ち続けなければならないんですよ?義務化して強制されたいですか? https://t.co/kTl57uMjhD」 / Twitter

https://twitter.com/hellomitz3/status/1457100744063012866

・・・

感謝祭とクリスマスは墓地で過ごすとの事💧🐧 どれ位このような人がいるのか…

・💉 https://twitter.com/hellomitz3/status/1456783973497991169?s=20

胸が痛い😔pic.twitter.com/dY6loUrS39

— Mitz (@hellomitz3) November 6, 2021

・・・

ファイザーの契約内容がヒドイと、噂では聞いていましたが、下記の動画を見るとよりファイザーの契約内容の異常さがわかります。この動画、是非見て、拡散していただきたいです。ヒドイです。ファイザーの商売って本当に姑息で狡猾で、日本人の常識では、信じられないようなやり方です…。日本政府も、このテロリストのようなファイザーと契約を交わしていると思うと、本当に…ゾッとします。たとえ何があろうと、ファイザーに有利な【 奴隷💉契約 】なのです。 💢🐧

ファイザー💉奴隷契約💉ワクチン💉テロリズム

・・・

ワクチン接種後死亡1312人〜〜〜 すべて「因果関係なし」か、「不明」。。。【新型コロナワクチン副反応データ分析】

予防接種開始(2月17日)から10月3日までに新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例は1255件(ファイザー社製1218件、モデルナ社製37件)。その後15日までに57件(ファイザー社製50件、モデルナ社製7件)の報告があった。つまり、予防接種開始以来241日間に1312件(ファイザー社製1268件、モデルナ社製44件)の死亡が報告されたことになる。

・・・

( 下記は、こちら👆の note よりの一部抜粋です )

堤未果さんの講座PRビデオ内で語られていた【SAGE】を検索してみたところ、、こんなのがありました。頭の一文字ずつをとると【SAGE】となりますね…

< Scientific Advisory Group for Emergencies - GOV.UK >

もしかして…、こやつらが【SAGE⁉️】かもぉ〜、🦆〜〜〜 🐧💦

👇

👿 Scientific Advisory Group for Emergencies - GOV.UK 。。。 https://www.gov.uk/government/organisations/scientific-advisory-group-for-emergencies

コロナウイルスの蔓延に対する国や世界の対応は急速に進展し続けており、ウイルスに関する我々の知識も増えています。これらの声明と付属の証拠は、新しいデータの出現により、コロナウイルスに関する我々の理解がどのように進展したかを示しています。これらの証拠は、迅速な対応の中で非常に迅速にまとめられたものであり、このような文脈で捉えられるべきである。ここに掲載されている論文は、執筆時点での証拠を最大限に評価したものであり、それに基づいて結論が出されています。新しい証拠やデータが出てきたら、SAGEはそれに応じてアドバイスを更新します。したがって、これらの論文に記載されている情報の一部は、後になって置き換えられている可能性があります。このページは、SAGEに提供された最新のエビデンスに基づいて、定期的に更新されます。( 自動翻訳様の出番です 🐧💦 )

👿 About us - Scientific Advisory Group for Emergencies - GOV.UK 。。。 https://www.gov.uk/government/organisations/scientific-advisory-group-for-emergencies/about

<< PRビデオより、重要なポイントの文字起こし >>

🔴「ワクチンで人口削減ができる…」🔴

これはビルゲイツが2015年に、世界的講演会の「TED」の中で発言している内容です、、、

(TEDとは、学術・エンターテインメント ・デザインなど様々な分野の人物がプレゼンテーションを行なう講演会です。)

ビルゲイツは、当時68億人だった人口が90億人程度まで増加すると仮定して、その増加率をワクチンで抑えることができると発言しています。

この言葉をなぞる様に現在、新型コロナワクチンによって多くの方が亡くなっています。実際に、日本では7月30日までに919名の方が亡くなったと報告されています、、、(11月今現在は、1300人以上〜。すごいです。🐧💦)

実は、このワクチン人口削減発言をしているビルゲイツと、、、ワクチン摂取を推奨しているWHOには切っても切れない、黒い関係があることをあなたはご存知でしょうか?...

実際に、WHOはビルゲイツが立ち上げたビル&メリンダ財団から600億円もの寄付を受け取っていますし、

WHOがパンデミックを宣言するか決定する内部の審議会:【 S A G E 】 (予防接種に関する戦略諮問会議)のメンバーは、ほとんどが、ビル&メリンダ財団のメンバーです、、、 👈 ‼️ グル‼️グル‼️グル‼️

さらに、この会議にはグラクソスミスやノバルディスなどワクチン開発にかかわっている巨大製薬会社の関係者が出席していました、、、

あなたはここまでの話を聞いてどう思いましたか?

▶︎ビルゲイツの「ワクチン人口削減」発言、、、

▶︎今世界が進んでいるワクチンの集団摂取への動向、、、

▶︎数々のワクチン摂取後の突然死、、、

これらが全くの無関係と言えるでしょうか?...

(ドンドン拡散されますように…🙏🐧💦)

👇 重要な内容の文字起こしを再掲👇

「ワクチンで人口削減ができる。」

これはビルゲイツが2015年に、

世界的講演会の「TED」の中で

発言している内容です、、、

(TEDとは、学術・エンターテインメント ・

デザインなど様々な分野の人物が

プレゼンテーションを行なう講演会です。)

ビルゲイツは、当時68億人だった人口が

90億人程度まで増加すると仮定して、

その増加率をワクチンで抑えることが

できると発言しています。

この言葉をなぞる様に、

現在、新型コロナワクチンによって

多くの方が亡くなっています。

実際に、日本では7月30日までに

919名の方が亡くなったと

報告されています、、、( 👈 今現在は、もう1300人を軽く超えているようですよね。。。 🐧💦 。。。2021/11/07 )

実は、このワクチン人口削減発言を

しているビルゲイツと、、、

ワクチン摂取を推奨しているWHOには

切っても切れない、黒い関係が

あることをあなたはご存知でしょうか?...

実際に、WHOはビルゲイツが立ち上げた

ビル&メリンダ財団から600億円もの

寄付を受け取っていますし、

WHOがパンデミックを宣言するか

決定する内部の審議会:SAGE

(予防接種に関する戦略諮問会議)の

メンバーはほとんどが

ビル&メリンダ財団のメンバーです、、、

さらに、この会議には

グラクソスミスやノバルディスなど

ワクチン開発にかかわっている

巨大製薬会社の関係者が出席していました、、、

あなたはここまでの話を聞いて

どう思いましたか?

▶︎ビルゲイツの「ワクチン人口削減」発言、、、

▶︎今世界が進んでいる

ワクチンの集団摂取への動向、、、

▶︎数々のワクチン摂取後の突然死、、、

*知られざる「WHOとビルゲイツ」の

ワクチン推進計画...

*新型コロナの”奇跡の治療薬”

を握りつぶしたWHOの思惑...

*パンデミック宣言を自在に操る

SAGEの存在と巨大製薬会社のボロ儲け...

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえずのお知らせです。。。

佐藤健志のオンライン読書会 「ナショナリズムの美徳」

11月7日(日)23:59まで。

なぜ、読書会を立ち上げるのか?

〜講座とは異なる独自の意義

佐藤健志氏とは、これまでに2つのオンライン講座シリーズを制作してきました。

1つは『痛快! 戦後ニッポンの正体』シリーズ(全3巻)、

もう1つは『ニッポン崩壊の研究』シリーズ(全3巻)です。

『ニッポン崩壊の研究』の第3巻『閉ざされる再興への道』は、今年秋のリリースが予定されていますが、すでに収録は無事終了、現在は編集作業が進んでいます。

オンライン講座では、1つの巨大なテーマを多角的にじっくり追求していきます。 だからこそスケールの大きい、充実した内容をお届けすることができるのです。 受講された方であれば、誰しもご賛同いただけるでしょう。

ただしそれだけに、講座の制作には時間がかかります。 時事的な話題や多彩なテーマを、しなやかなフットワークで取り上げるのが難しくなってしまうのです。

「佐藤氏の持ち味ともいうべき重厚さに、軽快さを組み合わせることができれば、いっそう総合的な知見を提供できるのではないか」 私たちはそう考えるにいたりました。

同時にオンライン講座は「収録物を提供する」という形式上、一方的に情報を発信することになります。 けれども新たな発見は、知的な交流の中からしばしば生まれます。

「みなさまとのインタラクティブな交流が可能な形式を取り入れれば、佐藤氏自身も気づかなかったような視点や論点が見出され、文字通りの〈生きた知的体験〉を提供できるかも知れない」

私たちはこうも考えたのです。

佐藤氏とも協議した結果、時事的な話題を含めた多彩なテーマを、書籍を媒介として取り上げ、参加者ともインタラクティブに交流する「オンライン読書会」を、新たにスタートさせる運びとなりました。

読書会といっても、「題材となる本(いわゆる課題図書)を読まなければ理解できない」ことはありません。 取り上げる本については、佐藤氏が毎回、簡潔かつ的確に内容を紹介します。

その意味では、読む手間が省けるとも言えますし、今では入手の難しい本、日本語に訳されていない本など、なかなか読む機会を得られない書籍について、内容を知るチャンスでもあります。

オンライン講座が「深く、十分に時間をかけて、じっくり論じる」ものだとすれば、読書会は「広く、しなやかなフットワークで、参加者とともに探求する」もの。 講座が「重厚な単行本」だとすれば、読書会は「スリムに引き締まった新書本」にたとえることもできるでしょう。

両者は互いに補完しあって、より広く、より深い世界を構築するのです。

今、日本はかつてない危機にあります。

佐藤健志氏の知見をより完全な形でお伝えすることで、あなたに未来を切り拓くヒントをつかんでほしい。 そんな願いをこめて、読書会の名は「READ INTO GOLD 黄金の知的体験」としました。

暗い現状にも光は宿る。

危機の時代に、叡智をつかめ。

オンライン読書会「READ INTO GOLD」の開幕を、ここに宣言します。

第1期読書会の総合テーマ

「近代的世界観を問い直す 変革・国家・病い」

日本は現在、さまざまな点で行き詰まりの色が濃くなっています。

それを打開すると称する改革も、ほぼ裏目に出ています。

たとえばデフレ不況。

もうすぐ25年となるのに、未だ脱却のメドが立ちません。

政府はあいかわらず、新自由主義型グローバリズムと緊縮財政にこだわる。 アメリカをはじめとする諸外国で、ナショナリズムの再評価や、政府の積極的な財政出動がトレンドとなっているにもかかわらず、です。

コロナ対策も、はじめのうちこそうまく行くかに見えたものの、迷走を重ねたあげく被害が大きくなるばかり。

いったい、なぜなのでしょうか?

「政府や与党、個々の政治家にも問題はある。だが根底には、われわれ日本人が世の中の在り方について当然のように思ってきた前提、つまりは世界観の歪みがあるのだ」

佐藤健志氏はこう指摘します。

歴史を振り返ると、この世界観が確立されたのは、せいぜい200年ちょっと前、18世紀末ぐらいのこと。

この時期は17世紀半ばに始まった「近代」が、産業革命によって勢いを増してきた大転換期にあたります。

それが明治以後、近代化を本格的に始めた日本に入り込み、150年あまりを経て、すっかり根づくにいたったのです。

令和日本の行き詰まり、それは近代的世界観の行き詰まりでもある。

ならば再生への道をさぐるには、この世界観を見直す試みが不可欠です。

そこでオンライン読書会の第1期では、近代的世界観を(1)社会変革の方法論、(2)望ましい国家のビジョン、(3)病気をめぐるイメージという三つの角度から分析します。

題して、「近代的世界観を問い直す 変革・国家・病い」。

題材として取り上げる本は以下の通りです。

第1回(変革) エドマンド・バーク『新訳 フランス革命の省察』(開催済み)

第2回(国家) ヨラム・ハゾニー『ナショナリズムの美徳』(2021年11月13日開催)

第3回(病い) スーザン・ソンタグ『隠喩としての病い』(2022年2月12日開催)

『READ INTO GOLD 黄金の知的体験』には、通常の読書会とは異なるユニークな特徴があります。

第1回『フランス革命の省察』をめぐる動画で、佐藤氏が述べていたように、それぞれの本から叡智を引き出す方法が二重化されているのです。

内容を素直に読み取るだけが、読書の方法ではありません。

本の内容の妥当性を問いかけ、いわば著者と議論するように読んでゆくことで見えてくるものもあります。

後者の読み方をする場合、本の内容に矛盾や破綻があることは、必ずしもマイナスではない。

矛盾や破綻の存在自体が、叡智にいたる思考をうながすのです。

優れた本については、その内容をストレートに抽出する。

矛盾や破綻のある本については、「なぜそうなったのか」を分析しつつ読み解くことで、著者の意図を超えた洞察を引き出す。

この二重性こそ、佐藤氏の読書会の大きな魅力と言えるでしょう。

たとえば今回取り上げる『ナショナリズムの美徳』。

本書は欧米で大きな反響を呼び、「トランプ政権の外交政策の基盤」「(新自由主義やグローバリズムに反対する)保守系知識人のマニフェスト」と評されました。

つまりは「グローバリズムにたいするナショナリズムの優位を説いた本」という位置づけです。

けれども佐藤氏はこの本に「グローバリズムとナショナリズムの境界が、じつは非常に曖昧であることを浮き彫りにした本」としての側面を見出しました。

これはむろん、著者ヨラム・ハゾニーの意図ではありません。

しかしグローバリズムにたいするナショナリズムの優位を説こうとした本が、じつは両者の境界が曖昧であることを浮き彫りにしているとしたら、どうでしょう?

そうです。

ナショナリズムのあり方について、われわれはより深い洞察を得られる。

読解の方法を二重化することが、いかに知的体験を豊かにするか、お分かりいただけたことと思います。

佐藤氏は「本そのものに内在する叡智」と「本の内容に疑問を投げかけることで生まれる叡智」を、そろって提供するのです。

そればかりではありません。

参加者のみなさまと、インタラクティブな交流を繰り広げることで、新たに見えてくる叡智もあるかも知れない。

この場合、読書会から得られる叡智は三重構造となります。

まさに「知のメタバース」。

・・・省略・・・

著書/略歴

1966年、東京生まれ。評論家・作家。東京大学教養学部卒業。

1989年、戯曲『ブロークン・ジャパニーズ』で、文化庁舞台芸術創作奨励特別賞を当時の最年少で受賞。1990年、最初の単行本となる小説『チングー・韓国の友人』を刊行した。

1992年の『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』より、作劇術の観点から時代や社会を分析する独自の評論活動を展開。この分析は21世紀に入り、政治、経済、歴史、思想、文化などの多角的な切り口を融合した、戦後日本、さらには近代日本の本質をめぐる体系的な探求へと成熟する。

主著に『平和主義は貧困への道』『僕たちは戦後史を知らない』『本格保守宣言』『バラバラ殺人の文明論』『夢見られた近代』など。共著に『国家のツジツマ』『対論「炎上」日本のメカニズム』、訳書に『新訳 フランス革命の省察』『コモン・センス 完全版』がある。

2019年以来、経営科学出版よりオンライン講座を配信。『痛快! 戦後ニッポンの正体』全3巻に続いて、現在は『佐藤健志のニッポン崩壊の研究』全3巻が制作されている。

今回取り上げるのは

欧米における反グローバリズムの流れに大きな影響を与えた

『ナショナリズムの美徳』

今回、読書会で取り上げるのは、2018年に刊行された『ナショナリズムの美徳』。

著者のヨラム・ハゾニーは、政治理論のほか、旧約聖書の研究も手がけるイスラエルの哲学者です。

本書は欧米で大きな反響を呼び、「トランプ政権の外交政策の基盤」「(新自由主義やグローバリズムに反対する)保守系知識人のマニフェスト」と評されました。

ここ数十年、世界を席巻(せっけん)したグローバリズムですが、その弊害は今や明らか。2010年代後半、欧米ではナショナリズム回帰の動きが生じました。

2020年以後のコロナ禍は、これに積極財政をめざす流れをつけ加えます。

わが国の岸田総理も、2021年9月の自民党総裁選では「新自由主義からの転換」を訴え、経済安全保障にこだわるナショナリスト的な姿勢を見せました。

2010年代の大部分を通じて政権を担った安倍総理も、「美しい国へ」と謳ったではありませんか。

ヨラム・ハゾニーは、本の冒頭でナショナリズムをこう定義します。

「ナショナリズムとは、ネイション(主権を持った国民)がそれぞれ独自の伝統を育み、干渉されることなくそれぞれの利益を追求し、それぞれが独立した針路を定めることができるとき、世界は最良の形態で統治されるという原則に基づく立場である」(17ページ)

ナショナリズムにこそ、経世済民への道があるというわけです。

その反対が「帝国」。

普遍的な理念や理想に基づく単一の政治制度で、あらゆるネイションを統合、世界全体をまとめあげようとする立場です。

これこそが経世済民をもたらすと考えるのが「帝国主義」。

ハゾニーの定義にしたがえば、グローバリズムも帝国主義となります。

国民国家が生まれるきっかけとなったのは、17世紀のヨーロッパで「主権国家」が誕生したこと。

それまではローマ教会が全ヨーロッパをまとめあげる「キリスト教帝国」ともいうべきものが成立していたのですが、根本的な変化が生じたのです。

ナショナリズム重視のシステムのもと、ヨーロッパは産業革命を迎え、大きく発展しました。

ところが20世紀、二度の世界大戦をきっかけとして

「国民国家を自由にさせておくと、想像を絶する悲劇が世界を襲うのではないか」

という発想が強まります。

ハゾニーによれば、決定的だったのはナチスのホロコーストとのことですが、核兵器の出現も無視できないでしょう。

こうして「世界規模の政治統合を通じた経世済民」の動きが強まる。

国連はその代表例ですし、ヨーロッパ統合の動きも第二次大戦直後から見られました。

1990年代、冷戦が自由主義側の勝利に終わったことで、この流れはリベラリズムを基調とするグローバリズムに行き着く。

自由、平等、人権、多様性といった「普遍的価値観」と、市場原理の優越性を世界全体で共有すれば、平和、繁栄、幸福が達成されるというわけです。

だが、現実はどうだったか。

各国の伝統は解体され、社会統合も弱まりました。

同時に市場原理の徹底により、経済は不安定化し格差が拡大。

多くの弊害が顕在化したのです。

にもかかわらず、グローバリストはみずからの正しさを疑おうとしない。

グローバリズムの弊害を指摘する人々、「普遍的価値観」の絶対化を受け入れたがらない人々を〈悪しき抵抗勢力〉と決めつけ、批判・攻撃を繰り返しています。

「これで経世済民が達成されるのか?

今こそ、ナショナリズムに回帰する時だ!」

そう言いたくなるのも当然でしょう。

ハゾニーは、ナショナリズムには帝国主義にはない「美徳」が宿るとまで主張しました。

「美しい国か、国家の美徳か」というところですが、ここで見過ごせない点がある。

ナショナリズムこそが経世済民をもたらすと信じられた時代、ヨーロッパの主要国はそろって帝国主義に走ったのです!

「国民全体の幸福と利益のためにも帝国主義を」と主張した大政治家までいました。

この点を踏まえて、佐藤氏は問いかけます。

「国民国家と帝国は、本当のところどこまで違うのか?」

佐藤氏の問いかけが、「国民国家は望ましく、帝国は望ましくない」というハゾニーの主張を根底から揺るがすのは明らかでしょう。

両者がつながっているとしたら、一方だけを肯定し、他方を否定することはできません。

ところがグローバリストだけでなく、ナショナリズム回帰を主張する人々も、この問題を自覚しているようには見えないのです。

そして欧米におけるナショナリズム回帰の動きは、佐藤氏の問いかけを裏付ける展開を見せている。

EUを離脱したイギリスは、今年になってTPP11への参加を表明しました。

アメリカにいたっては、2020年大統領選挙で敗れたトランプの支持者たちが、自国の政治制度の正当性を否定、連邦議会議事堂を襲撃しています。

「美しい国へ」と謳った安倍総理も、実際には新自由主義とグローバリズムを推進したではありませんか。

国民国家と帝国は本当に別物なのか?

ナショナリズムには本当に美徳が宿るのか?

望ましい「国」のあり方をめぐり、的確なビジョンを持たないとき、経世済民が達成されるはずはありません。

そこで今回の読書会では、以下の点を中心に『ナショナリズムの美徳』を徹底解説します。

・ヨラム・ハゾニーの主張はどこまで正しいか?

・彼の議論に問題があるとすれば、それは何か?

・『ナショナリズムの美徳』の意義と限界とは?

・我々が真に持つべき国家観とは?

参加されたみなさんは、2020年代の世界で経世済民を実現するための指針を見出されることでしょう。

第1回『フランス革命の省察』も

ご覧いただくとさらなる黄金の体験が!

今回の読書会は、第1期(全3回)の2回目。

8月に開催された第1回では、エドマンド・バーク『フランス革命の省察』を取り上げ、社会変革をめぐる方法論が、近代、とりわけ産業革命以後の世界でどのように変わったかを論じました。

しかるに『フランス革命の省察』は、近代的な保守主義の原点、ないし聖典とも呼ばれる本。

他方『ナショナリズムの美徳』は、新自由主義やグローバリズムに反対する保守系知識人のマニフェストと評される本です。

著者のヨラム・ハゾニーも、欧米における新たな保守の潮流を主導する人物と目されました。

二つの本が密接につながっているのは明らかでしょう。

現に2019年、ハゾニーは「エドマンド・バーク財団」を設立し、理事長に就任しているのです。

むろん今回の読書会は、第1回に参加されなかった方でも十分理解できますし、多くの洞察を得ることができます。

とはいえ『フランス革命の省察』の読書会をご覧になれば、いっそう多面的な理解が可能となり、知的体験もますます豊かなものとなるのは確実。

「前回の読書会には参加しなかったが、今回の読書会に関連して『フランス革命の省察』も知りたい」

そんなあなたのために、アーカイブ版をご用意しました!

詳しい内容は、こちらのページに記載されています。

佐藤健志氏は、みずから『フランス革命の省察』の編訳を手がけており、フランス史や西洋史といった通常の枠組みを超えた視点で、この名著の本質を抽出しました。

ここでもまた、素晴らしく価値ある時間があなたを待っていることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?