廃林のコモンズ アナ・チン「マツタケ」

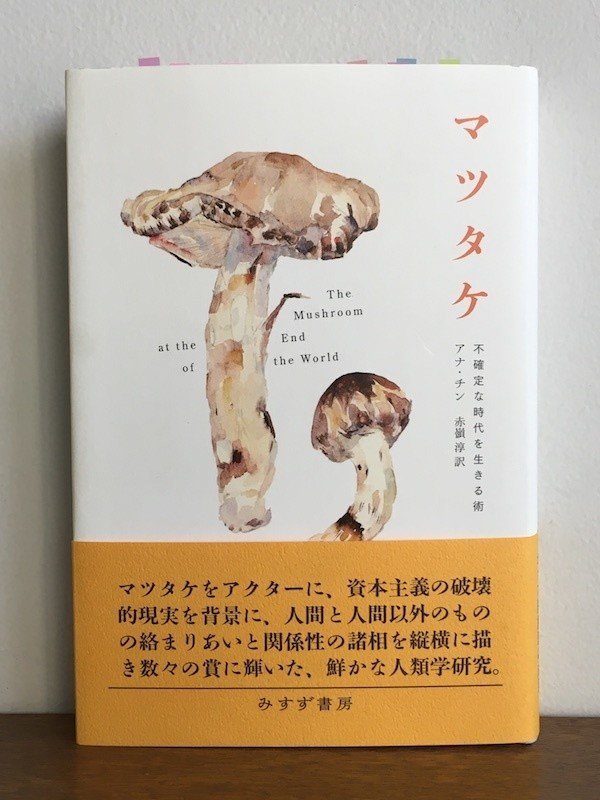

マツタケ アナ・チン

みすず書房 2019. 9. 17

2016年に刊行されて人類学の各賞を受賞した、文化人類学者アナ・チンによる、マツタケの採取と流通についての本。米国オレゴンのカスケード山脈には、マツタケを探す移民たちのテント村がある。このキャンプの観察に始まり、バイヤーたちの取引、海の向こうの日本市場、さらには雲南や京都のマツタケ狩りまで、広くその売買の世界をたどっていく。サプライチェーンの各地を移動していく取材の方法は、マルチサイテッドな民族誌と呼ばれている。

カリフォルニア大学サンタクルス校で教えるアナ・チンは、輸入材サプライチェーンのフィールドワークを専門にしている。マツタケもまた、山林の中の採集商品として、環境と経済の両面から調査がされている。さらに、古く俳句作品の中に現れるマツタケ、いまだ謎も多い菌糸体の生命サイクルなど、食文化や生物学の方面の記述もかなり詳しい。

とはいえまず驚かされるのは、オレゴンのハイウェイ沿いにあるというキャンプである。インドシナの山地に出自を持つミエン、モン、ラオ、クメールなどの民族が区画を分けてテントを張り、夜になるとバイヤーがマツタケを買いにやってくる。その中に日系人やアメリカ先住民、白人が加わることもある。山奥の何もないところに、突如そんな多国籍なキャンプが出現するのである。

オープンチケット村

ミエンやモンの人たちがアメリカに来ることになったのは、ラオス内戦という歴史的背景がある。ベトナム戦争と並行していたこの内戦では、アメリカが支援する王立軍と、共産側のパテト・ラオと、山地民も両派に分かれて戦うことになり、敗れた右派は難民化した。80年代に多くの難民がアメリカに渡ったが、その中の一部の人たちが都市を離れオレゴンの山中でマツタケ狩りをするようになる。

彼らがもともと住んでいたのは、中国雲南からラオス・ベトナム・タイに渡る広大な山岳地帯である。山歩きは慣れているし、マツタケは雲南の山でも採集される。次第にいくつもの民族が集まってきて、マツタケ狩りのためのテント村が形成されることになった。

大きなキャンプは、まるで東南アジアの田舎に足を踏み入れてしまったかのようであった。ミエン人がサロンをまとい、三個の石でこしらえた竃に載せた灯油缶でお湯をわかしていただけではなく、野鳥や魚を割いたものを竃に吊るして乾燥させていた。モン人ははるばるノース・カロライナから自家製のタケノコの缶詰を持参し、売っていた。ラオ人のテントではフォーだけではなく、生血と唐辛子、内臓が入った、これまで米国で食べたなかで、もっとも本格的なラープを食べさせていた。ラオ語のカラオケが電池式スピーカーから鳴り響いていた。

暗くなると、バイヤーたちがやってきて、マツタケの取引が始まる。

その独特な競りの取引は、オープンチケットと呼ばれる。マツタケのポンドあたりの価格は、一日のうちでも激しく上下する。バイヤーはそれぞれの始値を伝え、合意すれば取引が成立するが、その後もっと値段が上がった場合、マツタケ狩りは差額を請求できる。駆け引きの中、ちょうどよいタイミングで値段を上げたバイヤーは、よいマツタケを買うことができる。

廃林のあとで

オレゴンのカスケード山脈はかつて林業で栄え、その後製材業者たちが引き上げていった土地である。海外との価格競争により、製材所が閉鎖されると、残された斜面には荒れ地に強いロッジポールマツが群生した。

こうした山林開発の負の側面を、著者は資本によるサルベージと呼ぶ。

進歩は、阻害とスケーラビリティを通じ、無限大に豊かな自然を制圧することに依存してきた。もし自然が有限で脆いものだとしたら、起業家たちが、なくなる前にできるだけ手にいれようと慌てているのも納得がいく。他方で環境保護論者は残骸を守ろうと必死になっている。

林業が廃れた跡地の森には、80年代頃からマツタケ狩りたちがやってくるようになった。マツタケ狩りとバイヤーが形成する経済は、製材産業の経済とはかなり違っている。それはごく小規模ながら、自由で共生的である。マツタケが見つかる廃林は、ひとつのコモンズとなっている。

オレゴン以外のマツタケ狩り事情も、日本の京都や中国の雲南などの様子が紹介されているが、それぞれに違うところがあり、社会や環境を反映しているようでおもしろい。

日本では、マツタケが取れる場所はごく稀になってしまったが、里山再生活動の一環としてマツタケ林を保護する市民の人たちがいる。里山という概念もまた、人と山との共生的な関係である。

中国雲南では、いまだ田舎の人たちは山を生活林として利用している。マツタケは熱心に採集されるが、売買の形はオレゴンとは全く異なる。老板と呼ばれる土地の有力者が採取権を入札し、配下の人たちが組織的に探し集める。マツタケは富の象徴となっていて、彼らはいつか老板に成り上がることを望みながらその下で働いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?