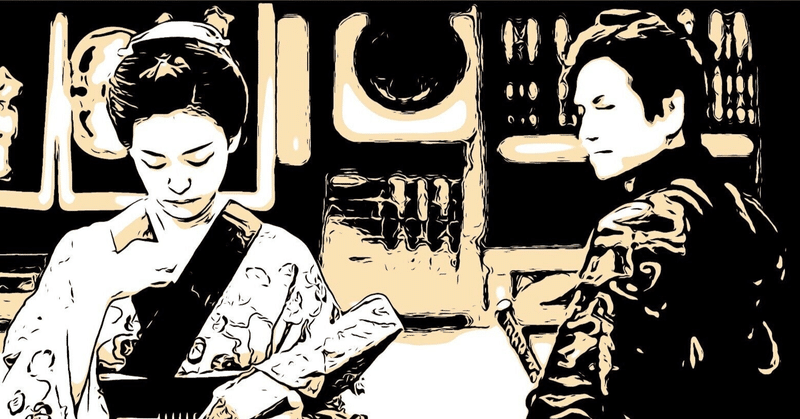

『近松物語』モノクロだからこそ映像に奥行きがある(日本の歴史)

溝口健二の作品が観たくなり、この映画を選んでみた。もともとの原作は近松門左衛門の人形浄瑠璃の演目『大経師昔暦』で、江戸時代の「おさん茂兵衛」の姦通事件をベースにしたもの。

朝廷御用の、経巻・仏画などを表装した職人の長「大経師」が、翌年の新暦(経師歴)の専売権を独占し、大儲けをしていた嫁ぎ先に、実家の岐阜屋から借金返済の援助があったのがトリガーとなり、金を工面しようとした手代(職人のトップ)と奥さんとが、最終的に不義密通となってしまった物語。

映画中のセリフにもあるが、当時は、男はどんなみだらなまねもできるのに、女が同じことをしたら、張り付けになる。つまり、妻が不倫をした場合は死刑、不倫相手の男も死刑。夫が妻と不倫相手の双方を殺したとしても構わない(罪には問わない)という片手落ちの状態だった。この習慣は姦通罪として1947年(昭和22年)まであり、夫のある女子で姦通した者は、6ヶ月以上2年以下の重禁錮に処する。その女子と相姦した者も同様とする。また、夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫自ら姦通を認めていた時は、告訴は効力を有しないとなっていたようだ。

なぜ、最終的に不義密通となってしまったかとうと、主人のセクハラが原因。少々ややこしいので、ここでは省く。上記にあるように、当時の男はどんなみだらなまねもできるのである。

琵琶湖で駆け落ちを試みるシーンもモノクロながら映像に「静」の美しさがある。モノクロの濃淡のためか(光と影)、ひとつひとつのシーンに奥行きがある。最後のシーンは市中引き回しだが、ハッピーエンドとなっているのも面白い。

溝口健二作品はいい。

Creative Organized Technology をグローバルなものに育てていきたいと思っています。