「やってやれないことはねぇ!」すべての人の背中を押してくれる、3人の男の物語

演劇を見て、人生を変える決断をしたことがあります。平たく言うと、転職を決意しました。10年くらい前のことだから正直記憶はあいまいだけど、この作品があったから今の自分があるなぁと、少し大げさなくらい、勝手に大切に思っています。

Youtube公式チャンネルで全編見られます!動画再生による広告収入は、日本赤十字社に寄付されます。

初演は2006年5月。2007年に再演。劇作家・パフォーマー(という肩書がすっかり板についてきましたな……)の小林賢太郎さんの演劇プロジェクト「KKP(Kentaro Kobayashi Produce)」の5本目の作品です。本当は「小林賢太郎とは」ってとこから説明したいんですが、コバケンについて書こうとすると愛が止まらなくなるのでここでは省略。とにかく作品について知ってもらいたいのです。

「これが、偽物でもいいんです。一緒に飛ぼうよ!」byアビル

作品のあらすじはざっくり、

自分探しの自転車旅をする若者と、職を失い人生に絶望しかけている飛行機オタク、出て行ってしまった家族を取り戻したい熟練大工。ひょんなことから出会った3人の男がひょんなことから「ライト兄弟の幻の飛行機」の設計図を手に入れ、飛行機を作って飛ばすという無謀な挑戦がはじまる……

という感じです。

まずこのキャラクター設定がすごく濃厚で。年齢も性格も職業もまったく違う3人の表と裏の顔がすべて、「飛行機を作って飛ばす」というストーリーに溶け込んでる。

たぶんそれは、小林氏のアテガキの力が大きいのだと思います。辻本耕志(当時はオレンヂという芸名で活動していた)演じる「アビル」はモラトリアム感がむき出しだし、かっちりスリーピースを着込んだ小林賢太郎演じる「シノダ」は知的なのに不器用で(実際は超器用)どこか現実離れしてる。久ヶ沢徹演じる「織部」は、半纏の中にノースリーブのアロハシャツ着てる筋肉バカそのものです。まぁ久ヶ沢アニキに関してはKKPシリーズを通してすでにキャラができあがってたので、観る側としてもしっくりきすぎてた部分はあったかもしれません。

この3人が、まるで3兄弟のようにあぁでもない、こうでもないとはしゃぎながら飛行機を作っていくというのが前半のストーリーです。

ちなみにこの配役には裏話があって、オレンヂが演じたアビルは、元は村上淳氏が演じるはずでした。でも公演直前に村上氏が体調不良になってしまい、急遽ピンチヒッターに抜擢されたのがオレンヂだったと記憶してます。公称身長160㎝のサイズを活かした台本といい、童顔を活かした若者役といい、アビル役は村上淳を想定したキャラ設定とはとても思えない。

つまりこれ、代役であるオレンヂのために脚本書き換えたと思うんです。代役を指名するなら村上淳と同じような体格、年齢、キャラの俳優さんにすればよかったはずなのに、当時無名の芸人オレンヂを指名したのは、コバケンがもともと舞台俳優としての可能性を見出していたのではないかなぁと。そして直前の指名でも立派に演じきったオレンヂがすごい。今ではコバケン作品に欠かせないレギュラーメンバーですもんね。

「すべてのノッポさんが手先が器用だとは限らない」byシノダ

織部とアビルが偶然見つけた「幻のライトフライヤー(?)」の図面をもとに3人は飛行機を作るプロジェクトをスタートさせるのですが、この製作過程が一つの見どころです。ライトフライヤーというのは、世界で初めて動力飛行に成功した飛行機ですね。言うまでもなく、航空業界にとっても人類にとってもエポックメイキングな存在です。

たぶん、フツーの会社員が3人集まっても飛行機は作れない。大工と自転車好きの若者と飛行機オタクが集まったことで、木材と金属部品、航空力学の知識が揃った(材料調達も一筋縄ではいかないのだけど)。実際ならギコギコ、トントンと進むであろう作業シーンの中に、パントマイム、コーラス、ミュージックソウ、折尺芸(笑)、フリスビー投げ、パーカッションパフォーマンス、CMパロディと、「すごすぎて笑える小ネタ」がこれでもかと詰め込まれてます。このあたりがコバケンクオリティなんだよなぁ。

まるで自分がその場にいて一緒に飛行機を作っているかのような興奮。完成シーンはラストシーンに引けをとらない盛り上がりで、今見ても鳥肌です。このシーン、数秒単位でスタッフがセットを入れ替え、テンポを崩すことなく、大掛かりな「4人目の登場人物」を舞台上に登場させたのだとか。マジックのような演出、きっと毎公演ドキドキヒヤヒヤものだったのではないでしょうか。こういう裏話聞いちゃうと、余計に好きになってしまう。

「やってやれないことはねぇ!」by 織部大五郎

実際のライトフライヤー初号機が離陸に成功し、空中を飛行した時間は12秒だそうです。わたしたちにとっては、TVCM1本分にも足らない12秒。だけど劇中では、この12秒がいかに価値ある12秒だったかが語られます。航空技術の黎明を築いたライト兄弟へのリスペクトを勝手に感じて、自然と「夢」とかいうワードが浮かんできます。

この3人は、別にこの挑戦を機に航空会社を興すわけでも、技術者に転身するわけでもありません。ただ、男のロマンの塊のようなものの材料が目の前にあって、組み立てたら飛行機という形になった。思い描いたことを現実にするというよりは、それまでの過程の素晴らしさを夢として描いてるんじゃないかな。それを登場人物と完全に一体になって体感できるのが、「TAKE OFF」なのです……!

全編通してメッセージがあるとしたら、きっと「やってやれないことはねぇ!」。

今の環境が理想的でなくても、知識や技術が伴わなくても、誰かが無理だと言ったとしても。「なんとかなる」的な楽観視ではなく、「やってやる」という決意と気概を含んだ宣言。どんぶり勘定でオバカだけど、15で大工になって腕一本で仕事してる織部が言うから、本当にできる気がするんですよね。

わたしはこのセリフに背中を押されて転職を決意し、のちに独立し、今に至っています。もちろんいろいろ悩みましたが、「不可能なんてないんじゃないか」という気にさせてくれたんです。実際、終演後のアンケートにそういう声が多かったみたいで、HPのコメントで「落ち着いてください。」とメッセージが発信されたのを覚えています。

カーテンコールがライブ会場に

テーマソングは「LOSALIOS」というバンドが手がけています。BLANKEY JET CITYのドラマー中村達也さんのソロプロジェクトで、改めて調べてみたらなんかものすごいバンド。で、この作品のために書き下ろした「HAE」(そのままハエと読む笑)が、こちらの心をぐっとつかむ超かっこいい曲なのです。

ギターメインのインスト曲で、疾走感あふれるロックナンバー。曲中出てくる7拍子のキメパターンが最高!作り手が意図したかどうかわかりませんが、テクニカルな手締めみたいなリズムパターンが観客の耳に残り、カーテンコールは全員総立ちクラップで、完全にライブ会場と化しました。あの感動は忘れられないな。

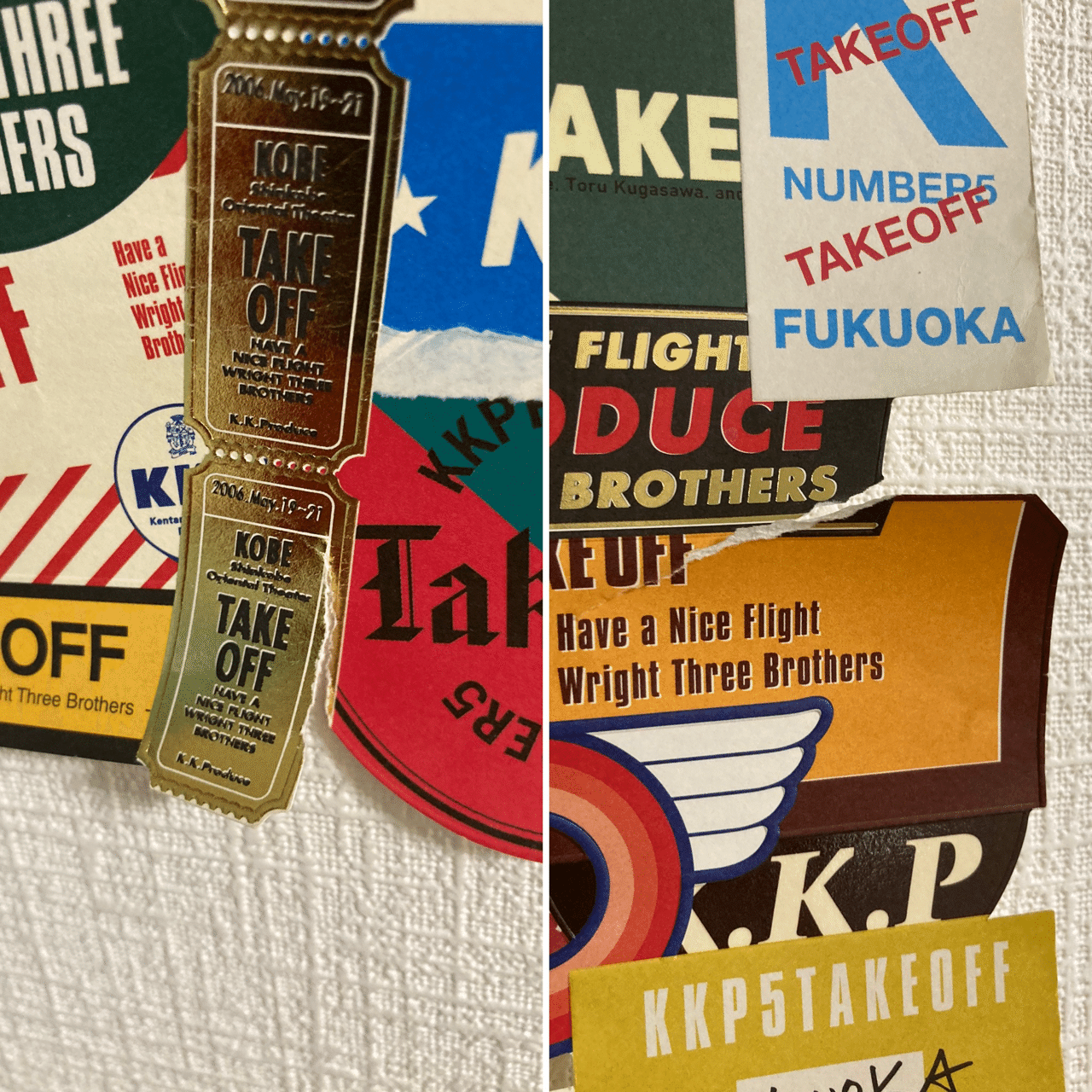

そしてもう一つ素晴らしいのがポスターのデザインです。

ラーメンズのデビュー当時からビジュアルデザインを手がけてるGDC水野学先生。多摩美の同期ということでずっと作品の世界観をビジュアルで表現してくれています(勝手に感謝)。すべてすごくセンスあるすてきな作品ですが、TAKE OFFのポスターは中でも最高傑作なんですよねー。

世界各国を旅しまくってきたトランクのようにステッカーを貼り重ねたこのポスター、よく見るとバランスを巧妙に計算されたステッカーにきちんと公演地や公演日が書いてあって、部屋に貼って眺めてても飽きません。加工もすごいし。再演のポスターも初演版に寄せた写真のコラージュだけど、やっぱり初演版が好きだな。

ただこのポスター、四角くないもので直に壁に貼ろうとすると実に難儀。貼ってはがしてを繰り返すうちに端が破れ、うちの子はもうボロボロです……。

10年後の「再離陸」で伝説になった3兄弟

おそらく、KKPの中でダントツに「TAKE OFF」が大好きという人は、わたしだけじゃないはず。たぶん3兄弟にとっても特別な作品なんじゃないかな思っています。そんな思いが重なって、再演の千秋楽から10年経った2017年の秋、ファンイベントが開催されました。スクリーンで作品を上映しつつ、副音声としてキャスト陣が生コメンタリーするという超豪華イベント!!

日頃の行いがよほど良かったのか、キャパ668席の新神戸オリエンタル劇場1回ぽっきりの公演に当選しまして!行きましたとも日帰りで。生のノコギリ芸や作品の裏話を聞けて、もうたまらんでしたね~。

その後2018年渋谷で開催された際には、昼夜公演の合間にYoutube再生回数が1万回を超えるとかアツい展開となり。西日本豪雨の寄付活動もあり、充実すぎるイベントでしたなぁ。

今でもTAKE OFFは自分にとって特別な作品です。もはや画面を見ずとも、オンエアさえしておけば脳内で映像が再生されるレベルです。人生の岐路に立ったときもそうでないときも、何度もDVDを見返して、新しい発見をして、鳥肌が立ってます。2007年「演劇ぶっく」のランキングで1位になった(!)のは、多くの人の心と人生を動かしたからではないでしょうか。

ここまで読んでいただいて、ありがとうございます。少しは興味お持ちいただけましたでしょうか。

もう一度リンク張っておきます。

自粛のおともにはもちろん、そうでなくても観ていただきたい。後悔はさせません。観終わったときにはきっと、足元に引かれた見えないラインをまたぎ越しているはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?