秋 ぐ さ (四)

秋 ぐ さ (四)

――續稿―― きくち・よしを

自分はひと眼でもいいから、こ

の高原にきてゐるN氏に會ひたい

ものだと思つた。ひょつこりと氣

まぐれな旅にでて、ひと日を秋ぐ

さのなかで暮らして、そのまま、

あぢきないわが家へかへるだけで

もいいとは思つたが、七月あの砂

丘と海との街で慌ただしい別離を

つげてきたN氏にもういちど會つ

て、この秋草の原にまろび乍ら、

心ゆくまで自分の哀愁の切なさを

きいてもらへたなら、どんなにか

自分は慰さめられることであらう

――さう思ふと、N氏が懐しくて

耐らなかつた。自分たちは力を合

せて、いろいろとN氏の所在をた

づねてみたが、もう二夜もまへに

この高原から越の國の海邊の街の

方へ歸つてしまつたN氏に會へる

よすがもなかつた。そんなことを

知らない自分たちは、終にはエド

ガア・アラン・ポオ氏の作品のなか

にあるやうな、推理と分析の方法

までももちひてみたが、それらも

虚しい心づくしに過ぎなかつた。

陽はもう高く、空はるりいろに

澄みとほつて深かつた。路ばたの

月見草も露くさも、いぢらしく萎

んで、もう露もひからなかつた。

ひるの輝かしい陽ざしをいちめ

んにあびた月見草ほど哀切は花は

ない。夕べになれば、仄かではあ

るが、あれほどいきいきと無心な

ゆめをたのしみ、空高くゆく遠い

月かげを思ひ焦れる花なのに、ひ

るのひかりには、こうまでもろい

のかと思ふと哀れである。脆い熱

情―さういふ言葉でよぶのにふさ

はしい花は月ぐさである。また自

分のこころである。

自分たちは心あまつて小さな流

れのほとりに佇んでもみた。つめ

たい水に足をひたして、滾々とつ

きないゆく水の音にも、ただ心で

なく耳を傾けた。雲塲原の林のあ

たりで鶯がないてゐる。二月はじ

めの、かりそめの温かい春日和の

夜あけにきく、朗らかな、のびや

かなひびきとはちがつて、どこか

淋しい冷たさをふくもこゑである

その老ひを偲ばせる玲瓏とした靜

けさが、はつ秋の高原になく鶯の

こゑを枯淡なものにした。

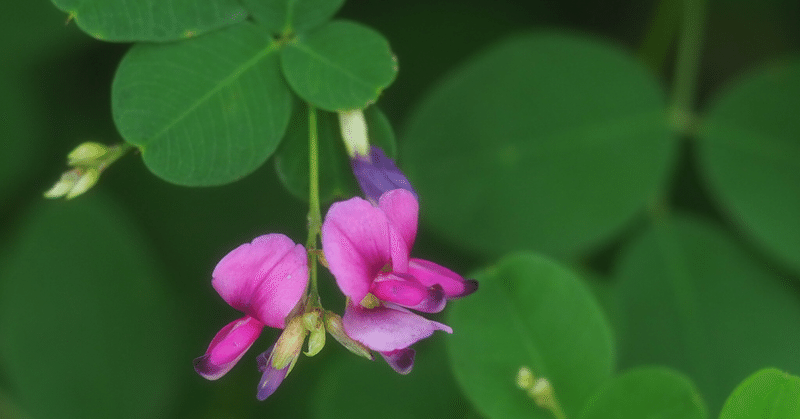

ああ萩、すすき、おみなへし―

とりどりに寂しき秋ぐさの原に、

身も心もうづもれて、いまは詮な

く靑い午後の空をみつめてゐる。

こほろぎがなく。すすきの穂をさ

やさやとゆるがせて、秋涼をおび

た野のそよ風が吹き過ぎてゆく。

た江まなく空を去來する雲のかげ

が、赤嶽のうへをとほると、その

雲かげがはつきりと山はだにかげ

つて、秋の深さは身にしみるやう

である。深く雲のなかにこもつて

ゐた淺間山のいただきから、いま

みれば一條の煙を空にふきあげて

ゐる。その山すそが、空をくぎつ

て遠く、あの淺間高原の、小諸、

沓掛、上高地の方までものびてゐ

るのをみると、白樺の林の風景が

ひとりでに眼にうかむだ。木曽路

の旅といひ、信濃路の旅といひ、

越路、みちのくの旅といひ、あの

簑笠ひとつの旅をたのしんだ往時

の旅びとだちの心には、その名だ

けでさへ、どんなになつかしくひ

びいたことであらうか。

みつむる空に憂ひなし

摘む秋ぐさに哀しみなし

くるしきまでにひとを思ふ身なれば

この切なき胸をなににたくさむ

ともすれば自分はさういふつぶや

きを、吐息のすきに口ずさむくせ

が、いつのまにかついてしまつた。

空をみても、花をいつくしんでも

海のいろをあかずながめ暮らして

も、無心であるときは美しくたの

しいけれど、自分のやうに切なく

もひとを思ふ人間にとつては、そ

れらは悉く自分の愛戀の思ひにけ

ぶらつて、泪あふるる眼におぼろ

げにうつるのがまたとなく哀切で

ある。母を捨て、弟妹をかへりみ

ず、家を出て、ひたむきに戀びと

の面かげをいとほしみ乍ら、自分

も野路のはてを彷徨ふやうな旅に

果てたい――そんなことまで思ひ

うかべて、かたはらの萩の花をひ

とくき手折つた。萩の花はどこか

柘榴の實のたねに似て甘ずつぱい

匂ひがするので、自分はうつかり

それを食べてしまつた。こほろぎ

が秋を哀しむ。こほろ―こほろ―

ころ、ころと、草の根にひそんで

か細いこゑをふるはせてゐる。

(越後タイムス 大正十四年十月十一日

第七百二十三號 二面より)

#軽井沢 #中村葉月 #越後タイムス #大正時代 #エドガーアランポー

#雲場原 #萩 #すすき #おみなへし #月見草

ソフィアセンター 柏崎市立図書館 所蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?