惰性軌道に変化をもたらすための具体的なアクション

■出る杭を打つのは私だ

ネットのニュース記事を見て「老人が若者の芽を潰している」なんてコメントをしたり、自分より経験が少ない人や若い人の振る舞いを見て、「失敗を恐れるな」と励ましたりすることは、どこにでもある私たちの日常だ。

「日本人って出る杭を打つ社会だよね」と語るとき、私たちは心のどこかで「私は違うけど」という前提を置いている。

「失敗を恐れていては何もできないよ」と誰かを励ますとき、「私は失敗を恐れずに挑戦できる人間だ」と暗に語っている。

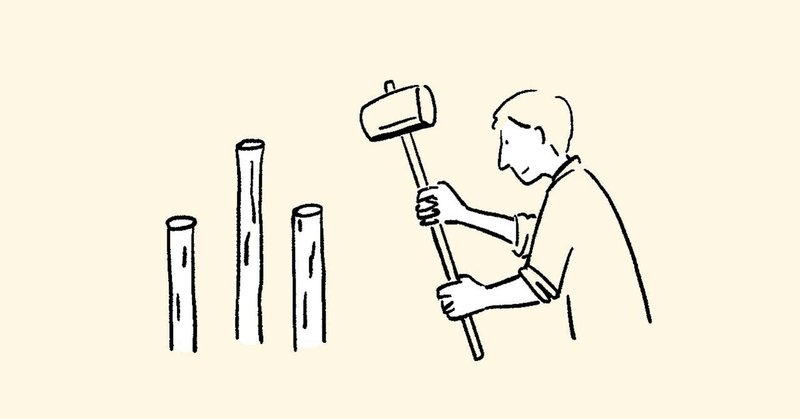

しかし多くのケースで、この暗黙の前提は間違っている。大抵の人間は、「出る杭を打つ」。あなたもその一人だ。大抵の人間は「失敗を恐れる」。あなたもその一人だ。

「誰がやっても政治は変わらない」、「この国の官僚は駄目だ」なんていうセリフは、日本ではおはようの挨拶と同じくらいに飛び交っているが、「では、あなたが政治家だとしても同じですか?」と言う問いは、言いっこなしの前提だ。

■失敗を恐れる自分を超えるための指標

ところで、私も失敗を恐れる人間の一人だ。一方で、失敗を恐れないくらいのチャレンジでしか、大きな道は拓けないことも、知識としては知っている。

そこで心がけていることは、常時、20%ぐらいの失敗を続けようと数値目標を掲げている。毎月100の仕事をするとしたら、その内60はほぼ失敗しない仕事をする。残りの40はフィフティ・フィフティぐらいの勝率の仕事をすると決める。仕事の勝率なんて計れるものではないが、40の仕事がフィフティ・フィフティの確率で成功させられるならば、20の成功をつかめる計算だ。

すると、60+20で80は成功。20は失敗という仕事が積み重なる。このくらいのチャレンジ比率があって、「失敗を恐れない」と言えるのではないかと私は考えている。

正直、毎月の仕事のうち40%がチャレンジだなんて、メンタルがヒリヒリする。けれども、これが「失敗を恐れる自分」を超えるための、私の指標だ。

■宗教者自身の惰性を超える具体的アクションを

残念なことに宗教界は、概して右肩下がりの様相を呈している。

宗教教団からは人が離れ、離れていない人もその関わりを年々弱めている。その原因について、様々な立場の人が様々に意見を述べている。

お寺や神社などから人が離れていくのを見て、宗教者は「どうしたらいいのだろう」と嘆くが、大抵の宗教者は、だったらどうするべきかという方途を、いくつも知っている。

知っているが、実践できないだけだ。なぜ実践できないのかというと様々な理由があるのだろうが、実践に移せる人は実践できない己を超えるための具体的なアクションをしている。

仏教界で言えば、未来の住職塾のような場やFacebookなどSNSで、思いを同じくする仲間を作り、熱を高め合う人もいる。顧問などをお寺に招き入れて、寺業のペースメーカーを託す人もいる。檀信徒に向けた宣言やウェブサイトでの所信表明を行い、自身を駆り立てる人もいる。いずれにしろ、頑張ろうという気持ちの底支えを外形化することで、取り組みを前へ前へと推し進めている。

■366は伴走者

宗教界のDXを目指す私たちも、その外形化した力となることを目指している。

使われないシステムを宗教界に売りつけることや、誰にも見られないウェブサイトを自社のポートフォリオとして制作することが目的ではない。

樹木葬や納骨堂のプロデュース・販売も、人々の拠り所となる寺院づくりのための、いわば方途であり、宗教者とともに伴走するための絆だ。

宗教界は右肩下がりである。

具体的なアクションとして、私たちの存在を活用してくださることを望んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?