2-1.出雲神話と青銅器

出雲神話とは何か。

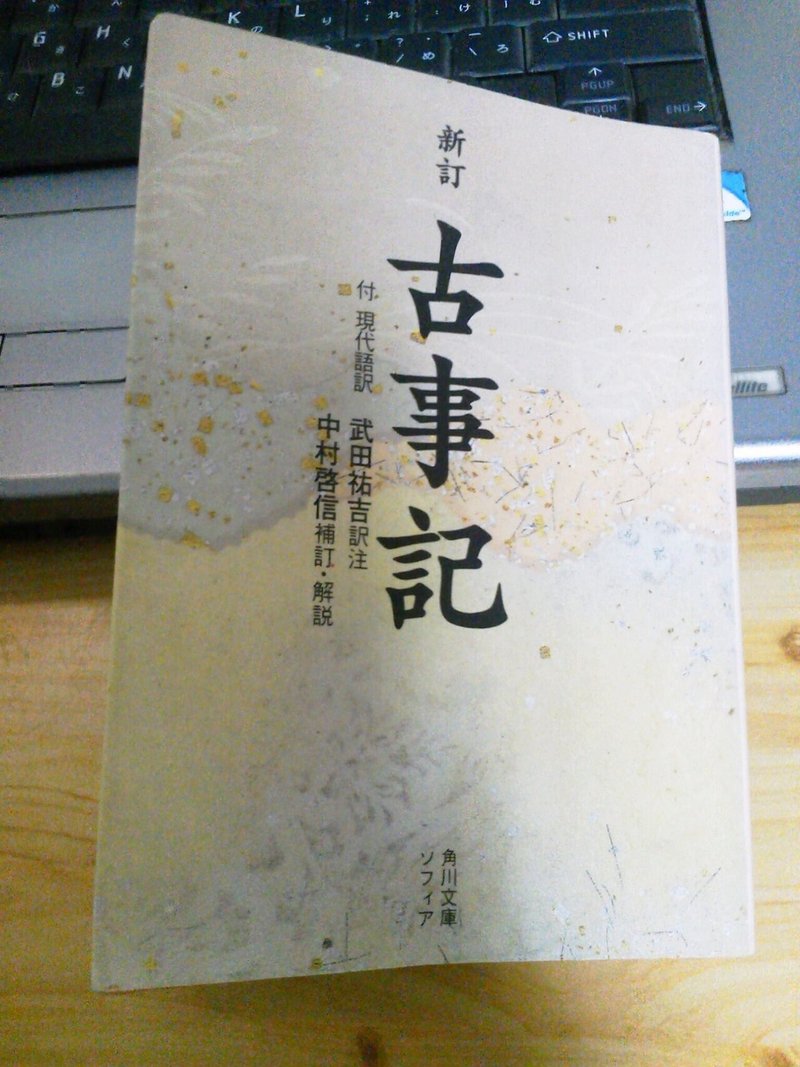

出雲神話とは「古事記」の上巻のほとんどを占める神話のことである(また古代の地方史である「出雲国風土記」にでてくる神々の言い伝えもそこに含まれる)。「古事記」は天武天皇(在位672-686)が企画したものである。その当時、諸氏族に伝わる伝承の整合性が合わなくなってきており、このままでは虚実入り混じったものが出来上がるのを恐れた天皇は、今一度きちんとした帝紀を作りたいと考えたところから始まる。しかし天武天皇の時代には完成を見ず、持統天皇、文武天皇の時代を経て、元明天皇の時代にようやく完成を見た。和銅5年(712)、「古事記」の完成である。そう考えると「古事記」作成は国家事業だったことがよくわかる。

「古事記」で、上巻のほとんどを出雲神話にしてまで伝えたかったことは、天皇家の正当性についてである。どういうことかというと、(本当の話かは別として)出雲の大国主命がこの国を造ることから始まる。そしてせっかく造った国は、もともと高天原のものだから譲りなさいと迫られる。国譲りである。大国主命勢力は一応の抵抗を見せるが、結局、了承する。そこで、高天原からこの国にやってきた天皇家が、その了承(国譲り)を基にこの国を平定し、古代国家の基礎を作り上げる。つまり、この国は大国主命に譲ってもらったものだから、我々(天皇家)が治めるのである、ということになる。これが本当なら、古代の出雲は少なくとも広範囲において勢力を保っていたということになる。

その出雲神話の残るこの地、出雲で沢山の青銅器が発見された。ということは、出雲神話に青銅器のことが書いてあるのではないか。普通ならそう思うであろう。ところが、出雲神話のどこを探しても青銅器のことは書かれていない。そこが問題なのである。出雲神話は青銅器群の出土によって再発見され、再び脚光を浴びることとなった。しかし、肝心の青銅器と出雲神話が結びつかないのである。本来なら青銅器の発見と出雲神話が結びつき、歴史上の真実が目の前に現れるのが一番理想的である。そうはならないからこそ、出雲神話と青銅器は面白いともいえる。それではほんとうに出雲神話と青銅器の関連性はないのであろうか。それを考えていこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?