なぜ日本のIT起業家は「無思想人」になってしまうのか? その思想的背景── 木澤佐登志「イーロン・マスク、ピーター・ティール、ジョーダン・ピーターソン」を読む

思想誌『現代思想』2023年2月号の特集は「〈投資〉の時代」だった。一見『東洋経済』かな? と思ってしまうような俗っぽいテーマだが、巻頭インタビューはマルクス経済学者・松尾匡による資本主義批判なので、内容としてはいつも通りである。

そこに収録されている文筆家・木澤佐登志の記事「イーロン・マスク、ピーター・ティール、ジョーダン・ピーターソンーー「社会正義」に対する逆張りの系譜」が面白かったので、もう3月なので今更になるが(私の解釈を交えて)紹介する。ただ、内容を要約しただけでは面白さを伝えきることができないので、記事後半では「それがどのような話につながって面白いのか?」ということを書いた。が、アホほど長くなってしまったので、暇な人だけ読んでくれればいい。

1.アメリカの極右思想

■いま一番アツい書き手・木澤佐登志

木澤は、2010年代後半にデビューした文章の書き手の中で、現在最も注目を集めている一人だ。1988年生まれと比較的若く、ツイッターではよく「人生ほどつまらないものを見たことがないと話題に」とか、そういうペシミスティックな呟きをして人気を集めている現代風の文筆家である。

著書『ダークウェブ・アンダーグラウンド 社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』(イースト・プレス、2019年)、『ニック・ランドと新反動主義 現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』(星海社新書、2019年)、『失われた未来を求めて』(大和書房、2022年)はいずれも大きな注目を集め、音楽から文学から現代ビジネスまで、今や各方面のメディアに引っ張りだこになっている。

扱うテーマは「加速主義」「ダークウェブ」など、英語圏のインターネット・右派などに関する議論が多い。それを、伝統的な文学や思想と関連づけながら批判的に紹介している。この「批判的」というところの中身が重要で、単に右派に批判的であるというよりは、左右すべてをひっくるめた現実社会そのものを(最終的に肯定的なことを言える限界ギリギリまで批判し、ここではないどこか、既存の議論の外部を目指す姿勢を持っているのが特徴だ。

■イーロン・マスクの思想はどこから来たのか?

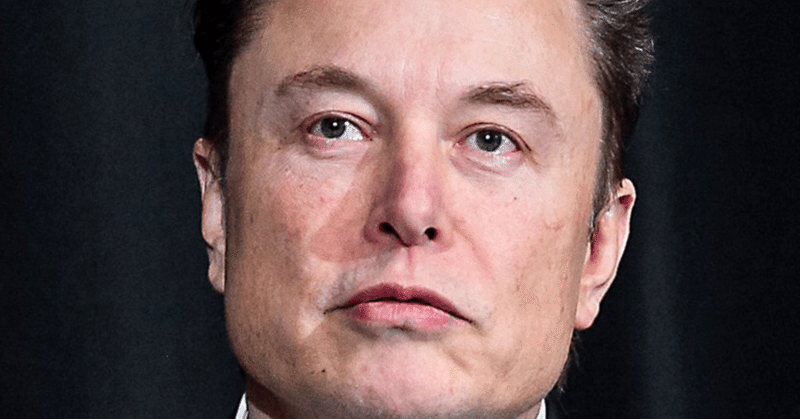

とはいえ、今回の記事は分量も短く、独自の分析は控え目になっている。紹介されているのは、題名にある通り、アメリカの右派思想における「社会正義」に対する逆張りの系譜だ。ツイッター買収以来、日本人にとってもすっかり身近な存在となったイーロン・マスク。粗すぎるリストラ、自分に逆らうものの徹底的排除など、にわかには理解しがたい彼の暴君ぶりは、いったいどんな思想によって支えられているのか?

木澤は、そこに「新官房学」という考え方を感じ取る。新官房学とは、シリコンバレーの起業家兼エンジニアであるカーティス・ヤーヴインが、後述する投資家ビーター・ティールの思想を推し進めたもので、簡潔に言えば「小規模な都市国家をひとつの企業のように統治する手法」だという。上記の状況に即して言えば、マスクはツイッターの社員とユーザーを君主として統治しようとしている、という風に見なすことができるわけだ。

この「新官房学」がアメリカの一部エリートによって支持される背景には、「民主主義や平等といったリベラルな概念は、急激な改革や破壊的イノベーション、あるいは自由な経済活動にとって著しい障害として働く」という思想がある。確かに、この思想ならマスクの行動も肯定される、いや、むしろ推奨されてしかるべきだろう。

ここで議論は、マスクとともに電子決済サービス・ペイバルを設立した(そしておそらく思想的にも影響をもたらした)億万長者ピーター・ティールに移る。取り上げられるのは、二〇一四年に行われた高名な無政府主義者デヴィッド・グレーバーと彼の対談だ。トランプ大統領を支持したティールと、「ウォール街を占拠せよ」運動を主導した極左であるグレーバー。二人は政治的に対極に見えるのだが、現代を「深刻な技術的/知的停滞の時代」であると見る点では一致している。言い換えれば、両者ともに(特に70年代以降の)現代アメリカに失望し、停滞するアメリカをどう変えるべきか? という同じ問いに挑んでいる。

もちろん、そこから提案される処方箋はまったく異なる。グレーバーが「真に参加型の民主主義システム」を目指すのに対し、ティールは民主主義を半ば否定し、左派の「ポリティカル・コレクトネス」を嫌悪して、若者たちに(木澤の表現で言うと)「大学を中退して起業しろ」と説く。つまり、世界を変革(=革命)する代わりに「意識を変革せよ、人生を変革せよ」と自己啓発を唱えるのだ。

■ニーチェ左派VSニーチェ右派

木澤はこの二人の対立(と一致)の背後に、ドイツの思想家・ニーチェをめぐるアメリカの左右の対立を見る。

ティールは1967年生まれ、日本でいえばバブル世代にあたる。『指輪物語』のようなファンタジーや、ロバート・A・ハインラインのSF小説に囲まれて青年期を過ごした彼は、スタンフォード大学の学生だった87年に、リバタリアン系学生新聞『スタンフォード・レビュー』を立ち上げた。そこで、同性愛者の講師の自宅の前で「このホモ野郎! エイズになって死んじまえ!」と叫んだ友人が大学追放の憂き目に遭ったことを「魔女狩り」として批判していたという。この頃から「社会正義」が大嫌いだったようだ。

その80年代に保守のバイブルだったのが、哲学者のアラン・ブルーム著『アメリカン・マインドの終焉』だ。この中で、ブルームは新左翼の「文化相対主義」が民主主義の危機を招いていると指摘する。そして、この思想の出所をドイツから輸入されてきたニーチェ思想に由来する、と主張したらしい。

ところが、ブルームはニーチェのことを批判するわけではない。むしろ「真正のニーチェ像が、一九六〇年代から八〇年代にかけてのアメリカの新左翼によって「歪曲・矮小化」された」ことに憤る。社会や道徳を相対化する左派的ニーチェではなく、超人思想(=貴族主義)を説く右派的ニーチェこそ本来のニーチェであるとするのである。

つまり、ここでは左右陣営によるニーチェ争奪戦が繰り広げられていた。これはニーチェの部分を「ポストモダン思想」に代えても成立する話だろう。アメリカでは、ある程度リベラル(ここではアメリカ的な意味で)であり同時に保守的でもある中間層(=近代主義)を仮装敵にして、左右のニーチェ主義者が共に社会批判を行っている。だから、互いに罵倒し合っていても敵は共通している。これが、グレーバーとティールの対話が成り立つ理由だ。

ティールとほぼ同世代であるマスクもまた、「リバタリアンSF」と呼ばれ極右から支持されるSF小説──ハインライン『月は無慈悲な夜の女王』とアイン・ランド『肩をすくめるアトラス』──の愛読を公言している。否定的な言及ではあるが、幼い頃にニーチェを読んだことがあるとも語っている。マスクの思想の裏には、数十年に渡って蓄積されてきたアメリカ極右思想の歴史が横たわっている、と推測れるのだ。

このような系譜を描いた後、木澤は、右派ニーチェ主義の流れを受け継ぐ心理学者ジョーダン・ピーターソンの大ヒット作『生き抜くための12のルール』を、「俗流ニーチェ主義と進化心理学の教説に上からキリスト教道徳をかつお節のようにまぶした徳育系自己啓発本」と表現し、「こうした者たちが(リベラルの皮をかぶりながら)近代民主主義の土台を掘り崩そうとしていく昨今の傾向には注意を払っていくべき」と結論づけて記事を終える。

2.ニーチェ不在の日本社会

■ひろゆきとマスクは何が違うのか?

かなり大雑把にまとめたが、以上は(細かい部分はアップデートされていると思うが)木澤の旧著『ニック・ランドと新反動主義』で触れられていた内容と大筋では変わらない。にも関わらず、この記事を面白く読めたのは、その内容が以前触れた時よりも遥かに身近なものになっていたからだ。

ひとつには、マスクによるツイッター買収で、自分の環境を直接左右する部分にこの思想が侵入してきたこと。もう一つの理由としては、ひろゆきやホリエモンといった日本の類似ポジションの評論家たちと、マスクら米国のテック右翼たちとを比較するようになったことが大きい。いや、成功のスケールが違いすぎるのでは……と感じる向きもあると思うが、言論的な影響力という意味では、ひろゆきやホリエモンのそれは、マスクのアメリカにおけるそれと大して変わらないだろう。実績を残したIT起業家が大きな社会的な発言力を持った、という点で両者は共通している。

ところが、似たようなタイプであるにも関わらず、ひろゆきやホリエモンにはマスクのような極右的姿勢や、思想的バックボーンは見られない。彼らは民主主義を否定するような思想家・小説家に言及することはないし、穏健なリベラル、保守的なものとの親和性も高い。沖縄で反基地運動を茶化したりはしても、その正当性を根本から否定するような論理を持ち出したりはしない。階級社会こそが正しいあり方であるとか、思想用語を並びたてて格差を肯定しようともしない。彼らは良くも悪くも、皮肉っぽいノンポリ冷笑主義者であり、(伊藤昌亮曰く)「優しいネオリベ」でしかないのだ。

■『月は無慈悲な夜の女王』は日本でどう翻案されたか?

様々な意味で近い日米で、なぜこのような差が生まれるのか。納得のいく説明をするのは難しいが、マスクやティールが愛読する『月は無慈悲な夜の女王』が、日本でどのように翻案されたかを考えることで、その理由の一端は推測できる。

『月は無慈悲な夜の女王』は、「月にイグジットしてそこを植民地化した住人(その大半は流刑された犯罪者、政治亡命者、またはその子孫で成り立っている)が地球政府に対して独立を宣言して革命を起こす」という内容だ。木澤によれば、そのストーリーは「アメリカ独立戦争という建国神話とフロンティア・スピリットを巧みにSF的意匠に包みながらトレースしているから」こそ、アメリカで絶大な人気を誇っているという。

この、宇宙の住民が地球に反乱を起こし、岩石落としによって独立戦争をしかける……という展開は、日本ではアニメ『機動戦士ガンダム』シリーズとして翻案された、と見ていいだろう。『ガンダム』では宇宙の住民が反乱を起こし、スペースコロニー落としによって地球政府に挑戦する。

しかし、基本的な世界観は共有していても、両者の内容はまったく違う。ハインラインが独立戦争を率いる(民主主義をハッキングして支配する)指導者たちの側から戦争を描くのに対して、富野由悠季は腐敗した地球政府のもとで戦う(ように迫られた)少年兵たちを主人公にした。一方、独立戦争の指導者たちは、ナチスドイツを想起させるムードを漂わせている。

つまり、『ガンダム』では、独立戦争の神話が、戦争に巻き込まれた少年目線のジュブナイルストーリーにすり替わっているのだ。劇中で主人公たちは「巻き込まれた側」なので、戦中の日本人のようにも、米国による朝鮮戦争やベトナム戦争に巻き込まれた戦後日本のようにも見える。敵は大日本帝国や、ナチスドイツや、戦後の米ソに見える。結局、そこで語られるのは、被害者目線で大国の不正義を非難する「戦後日本(の平和と民主主義)」の神話である。ここには、明らかに敗戦の歴史が影を落としている。

別の側面からも考えてみよう。建国神話──日本で言えば幕末〜明治維新だろう──を描いて政財界から支持を集めたベストセラー作家、と言えば、日本で思い浮かぶのは司馬遼太郎だ。平成の政治家や起業家、例えば孫正義と小泉純一郎は共に彼の歴史小説を愛読書に挙げている。

だがその司馬も、幕末や維新をポジティブに描く一方、昭和日本、とくに戦前・戦中の日本人を嫌悪していた。そのためか、生前には代表作の一つ『坂の上の雲』の映像化を(ナショナリズムに巻き込まれるとして)許さなかった。司馬は23年生まれだから、彼は自分が生まれ育ち、青春を過ごした時期の日本を全否定していることになる。司馬のような保守的な作家ですら、ランドやハインラインのように(昭和陸軍・近衛内閣的な)エリートの支配を肯定することは難しかったのだ。

以上をまとめよう。要するに、日米の違いはこういうことではないか。日本の歴史には敗戦がある。明治維新も独立戦争ではなく、内戦であった。純粋な建国神話は存在しない。だから、アメリカと違って、一部のエリートによる指導や、反民主主義を肯定するためのバックボーンとなる思想や文学が育たない。むしろ、そういった革命に対する内省性を持つようなサブカルチャー・思想ばかりが形成されてきた。結果、(革命を愛するであろう)IT起業家たちの愛読書には、思想書や現代文学は登場しなくなった。彼らは、古くは信長や竜馬(を非政治的に描いたエンタメ小説)に憧れるようになり、最近では政治的に脱色された人類史である『サピエンス全史』『銃・病原菌・鉄』に傾倒するなどして、現在に至る……。

つまり、戦後のサブカルチャーの性質の違いが、両国の保守エリート層の在り方に関わっているのではないか、ということだ。

■ある時、日本からニーチェが消えた

しかし、なぜ、敗戦そのものではなく、戦後のサブカルチャーに注目するのか。それは、戦後のある時点までは、日本の保守思想は今のような形ではなかったからだ。

実は日本の右派にも、かつてはニーチェが居た。日本の右派の歴史的転換点として知られる「新しい歴史教科書をつくる会」。その初代会長はニーチェ研究の権威だった電通大教授・西尾幹二だった。彼は35年生まれで、団塊の世代の一回り上、第二次世界大戦の生々しい記憶を持つ最後の世代である。39年生まれの西部邁、32年生まれの江藤淳なども含めて、この世代の右派論客のバックグラウンドには西洋・日本の思想の蓄積があった。

しかし、今の右派論客、たとえば百田尚樹は全く違う。百田について誰よりも丹念に、わりあい好意的に取材したことで知られる石戸諭『ルポ 百田尚樹現象』は、西尾ら古い世代の保守論客と、より若い世代の代表である百田を比較して、後者には思想的背景がなく、あくまで一般人的な感覚のもと、半ばウケを狙って右派的な発言を繰り返している──と指摘していた。百田尚樹は56年生まれで、かつて同じような扱いを受けていた小林よしのりは53年生まれだ。ここにはもう、ニーチェは居ない。

■サブカルチャーを通した「ねじれ」受容

ニーチェはなぜ消えたのか? 戦前生まれの西尾らと、戦後生まれの百田ら。彼らの間にあるこの違いは、しばしば戦争経験の有無として捉えられがちだ。「戦争を経験したことが無いから言動が軽いんだ!」。そういう視点があっても良いとは思うが、私はむしろ、戦後のサブカルチャーによる洗礼の有無が両者を分けていると見る。 それは言い換えれば、日本においては、戦争を体験していないはずの戦後世代の方が、サブカルチャーを通して、むしろより濃く戦争を経験しているのでないか、ということ。その戦争経験によって、ニーチェは不要になってしまったのではないか、ということだ。

戦後すぐの日本人は、しばしば指摘されることだが、戦争の歴史についてあまり反省していなかった。戦争映画は50年代〜60年代にかけて大衆娯楽として大きな人気を誇った。1958年に公開された明治天皇・日露戦争礼賛映画『明治天皇と日露大戦争』は観客動員2000万人を記録し、これは2001年に『千と千尋と神隠し』によって更新されるまで戦後最高の数字だった。また、9条を含む改憲再軍備に対する世論の賛成率も、実は戦後すぐが一番高く、年を経るごとに下がっていく傾向にあったという。エリートこそ共産党や社会主義に惹かれていたが、それは一部の傾向でしかなかったようである。

むしろ、戦争に対して深く向き合い、それを教訓として、学生運動や安保反対に励んだのは、戦争を知らない団塊世代の人々だった。彼らは、戦争を伝聞や文化の中で経験した。そして、だからこそそれを血肉とした……。

ある評論家Kは、その代表作で、大義のない戦争に敗北して、多数の死者を出してしまった国は、彼らを正当に弔うことができず、過去の歴史を真っ直ぐに背負うことができない「ねじれ」を抱えてしまうと主張した。これは上で言った、敗戦によるサブカルチャーへの影響とほとんど同じことである。

だが、こう考えられないか。実は、その「ねじれ」は、現実よりも、物語や語りを通じて発揮されるものだった。だから、それが日本人に浸透したのは団塊世代より下の世代になった……そういう風に考えば、辻褄が合うのである。

では、より濃く戦争の「ねじれ」と向かい合うと、どうなるか。当然、日本という国の歴史を真っ直ぐに誇ることはできなくなる。革命や戦争といった、犠牲を出して正義を達成しようとすることへの懐疑で、何もできなくなる。価値観が相対化される。西尾らは、こういう考え方を「主体としての責任を果たせない未熟な歴史観」つまり「自虐史観」であるとして、そこからの脱却を訴えた。それは、冷戦が終焉し、「普通の国」になることが求められていた当時の日本の状況にも即するものだったといえるだろう。西尾がその理想を形にした歴史書『国民の歴史』は72万部のベストセラーとなり、「つくる会」も大きな反響を呼んだ。

だが、西尾は、最後には「つくる会」から自ら脱退することになる。安倍元首相に対して批判的であったがために、その後、保守論壇からも遠のいていった。2019年に行われたインタビューでは、森友学園など最近の「保守」に対して、中身を伴っていないと苦言を呈している。

「当然のことながら、思想というものは中身を伴わなければならない。うわべのデザインだけではだめです。そんなことさえ軽んじられている今の言論状況からは、私はとにかく離れていたいという気持ちがどんどん強くなっていますね」

ここでいう中身とは何か。それは、おそらく、ニーチェ的な思想、近代社会に対する疑い、ポストモダン的姿勢のようなものを指している。西尾は、アメリカの極右と同じく、思想的な系譜を受け継いだ上でリベラルに挑戦しようとする。彼の論壇における仮想敵は戦後民主主義的な人々(近代主義)であり、ニーチェ(ポストモダン)左派の論客だったから、それはとても自然なことだった。歴史は相対的なものにすぎない、だからこそあえて「国民の歴史」を紡ぐのだ──そういう話をするために、ニーチェという基盤を必要としたのである。

ところが、西尾にとって誤算だったのは、彼が味方だと思っていた若い「保守」たちには、その前提が引き継がれなかったことだ。軍歌で育った西尾と違い、若い彼らは戦後のサブカルチャーにどっぷり浸かっていた。百田尚樹は『週刊サンデー』『週刊マガジン』や水木しげるの貸本マンガやテレビにを囲まれて育った。丸山眞男を読んで育ったわけでも、軍国少年だったわけでもない。彼らは最初からサブカルチャーの申し子だったのであって、むろん価値観も最初から相対化されていたのである。彼らはニーチェなど読む必要がなかった。歴史が物語である、ということは自明だったし、わざわざ知的な権威を借りてまで語ることではなかったからだ。

若い保守(というか日本人全般)の歴史観は、むしろ「自虐史観」を完全に内面化したその先にある。全てがねじれていて、何もかも正しくないのであれば、何であれ実行して、成功したものが正しいのではないか、というわけだ。これは西尾のそれと似ているようでいて、かなり違う。あくまで戦後左翼の正義と格闘しようとしていた西尾に対し、百田は最初からそんなものを相手にしていないのだ。百田のベストセラー史書『日本国記』にウィキペディアの記述が一部コピペされている……と騒動になった時、百田は否定するのではなく、自分でもコピペに言及して「それがどうした!」と言わんばかりに開き直っていた。彼からしてみれば、問題は知的権威(=中身)ではなく、その本がどのように魅力的に見えるか、どのくらい支持されるか(=うわべのデザイン)でしかないからである。いや、ここではもう「中身とうわべ」が逆転しているのだ。

■日本の「見えない文化戦争」

このような価値観のもとでは、いわゆるキャンセルカルチャーの対象も(本国USとは)違ってくる。アメリカでは、その社会的価値観を支えてきた19世紀の大統領や偉人たちが、奴隷制との関わりを理由にキャンセルされようとしている。ところが日本では、そのような立場の人々は、とっくの昔にキャンセルされ終わっていて、その結果、竜馬や信長といった明治以前のアウトサイダーたちが国民的英雄の座に祭り上げられているのだ。結局、(現代に生きるハラスメント加害者は別として)キャンセルすべき対象が不在であるために、手塚治虫や少年ジャンプなど戦後のサブカルチャーが取り沙汰されるようになってしまう。日本では、手塚漫画やジャンプが大統領に当たる地位を占めている、とも言えるだろう。

ティールらアメリカの極右は、いわゆるポリコレとの戦いを、社会の基盤を崩そうとする側と守る側の「文化戦争」と呼んでいるらしい。西尾も同じ意識だったのだろうが、しかしその戦争は、西尾が気づかない間に終わっていた。日本では、右派も左派も自称中道派も、同じ「正義などない」という基盤の上に立っている。その基盤を作ったのは、間接的には敗戦体験だが、より直接的には戦後のサブカルチャーだった。このような事態を、ある評論家Oは「(全共闘世代=50年前後生まれによる)見えない文化大革命」と呼んだ。

この革命の後、日本では右翼も左翼も身動きが取れなくなった。正しさの基盤が完全に掘り崩された後では、改憲再軍備にも非武装中立にも、それを支える思想は存在しなくなったからだ。右派オピニオン誌の記事は「反朝日・反野党・反中韓」と、何かに対するアンチテーゼでしか無くなり、左派もまた「反原発・反安倍・反増税」というようなテーマでしか存在感を示せなくなった。そして、そんな硬直化した右派や左派ではない、第三の変革の道があるのではないか、ということを追求したのが平成の政治改革(民主党・小泉政権)や情報社会論(インターネット)だったのだが、それらも今や、無惨に挫折してしまったのである。

■結論:ニーチェ不在の日本社会で、必要とされるのは…

敗戦とサブカルチャーによってあらかじめ足元を掘り崩され、平成の夢も失った私たちには、ニーチェがいない。もはや対峙すべき思想がない。糾弾すべき歴史も無く──右派にとって歴史修正対象となる様々な事件は、良くも悪くも戦後日本社会を支える価値観を形作るものではない──、右も左も、現状を変更しようとする人々に対して、ふんわり拒否反応を示すので精一杯だ。グローバル化、少子高齢化という外圧的な変化に飲み込まれていく中で、常識的対案を示し、従わない老人たちの悪口を言うことしかできない(それがダメとは言わないが…)。

いま、日本人が思想を持とうとすると、自称世界市民=グローバルエリートとしてアメリカ右翼(加速主義、エセ科学自己啓発)に同一化するか、同じく世界市民=グローバルマイノリティとして第四波フェミニズムなどを学んでアメリカ極左に同一化するかの二択しかない。日本にそれを支える知的基盤がない以上、両者ともに横文字を大量に使い「アメリカでは〜」と言い続ける世界市民=出羽守としてしか生きられないからだ。もちろん、ここ日本において自分を世界市民だと思えるのは(今のところは)ごく一握りの知的エリートたちだけだけであり、それは私たちの99%に関係のない話に終始する。

では、どうすれば良いのか? 俺にそんなことわかるわけないのだが、現状をただ受け入れて、思想全般をバカにする「人文嫌い」になったところで、バカにしている相手よりバカになるだけで建設的ではないだろう。そもそも、ここまで使ってきた意味での思想とは、物事を集団的に考えるための基盤を指している。思想がないというのは、ある程度広く通じる(我々でいうと日本語圏で)、世の中について考えるためのボキャブラリーが無いということだ。ボキャ貧だから、世の中で起きていることを上手く認識・説明することができずに、ただニュースが右から左へ流れていくだけ……という気分で世間を眺めることになってしまう。

シンプルに考えて、ボキャ貧を抜け出したいなら、語彙力を増やせばよい。私たちがするべきは語彙の探索と布教である。その対象は、アメリカから輸入した最先端のアルファベットではなく、19世紀以前の日本人に縁がなさすぎる西洋哲学でもなく、私たちが共有できる戦後日本の歴史とサブカルチャーであるべきだろう。もっとも、単に歴史やサブカルチャーを享受するだけでは語彙は増えない。身近な物事を社会や政治と結びつけて考えることで、初めて使えるキーワードとなる。自分用の「山川 現代社会用語集」を作り、それを他人に向けて共有し、また共有され、来るべき時(?)に備えること。永田町にも大手町にも大学院にもいない私たちに、できることはそのくらいだろう。まずその第一歩として、この記事を共有してくれても良い!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?