マントルおじさん 第4回「ディナー」

「席に座りなさい。食前のお祈りをしよう」

私が席に着くと、マントルおじさんは何やら日本語以外の言葉を流暢に唱えた。

そして私に食べるよう手で促した。

「どうじゃ。びっくりしたじゃろう。お前の好物はわかっておった。わしには何でもお見通しじゃ」

自慢げにこう言うと、マントルおじさんはフォッフォッと西洋人のおじいさんのような笑い方をした。

「アサリのクリームパスタにマルガリータ、パンプキンスープにシーフードサラダ、エビフライにコロッケ。何でもある。たんとお食べなさい」

料理はそれだけではなかった。サイコロステーキやシチュー、その他にも8つくらいのメニューがあった。更にご丁寧にデザートまで完璧で、フルーツゼリーに丸ごとワンホールのレアチーズケーキ。

ほかにも10種くらいのフルーツが食べやすくカットされてシルバーの盆の上に美しく並べられていた。

私はこれらの料理を見ただけで満腹感を感じた。

マントルおじさんはもしかして、どこか心がおかしいのではないだろうかと思った。

その思いが浮かんだ瞬間、私はマントルおじさんに対して並々ならぬ恐怖心を抱いた。

しかし突然逃げ出すわけにもいかなかった。

それに、どうやって帰ればいいのかなんてわからない。

私はマルガリータをそっと齧った。口の中全体に味が染み込んで、つい今し方の恐怖心も途端に吹き飛んでしまった。

「とてもおいしいですよ。どうやってこんな短時間で作ったんですか」

私ははしゃぎながら尋ねた。

質問を言い終えてしまうとすぐに残りのマルガリータを頬張った。

「わしを侮るでない。こんなのは朝飯前じゃ。この味を覚えて帰るといい」

マントルおじさんは豪快に笑った。

私との食事が楽しくてたまらないといった感じの笑い方だった。

私は自分でも信じられないほどの料理を胃の中におさめた。

しかし、それでも当然料理は余った。

「もういらんのかね」

少し表情を暗くしてマントルおじさんが呟いた。

それはもちろん全部食べてしまいたいけれど、この量じゃとても無理だ。

私は気まずさを覚えながらこう言った。

「ええ。ごめんなさい。もうお腹いっぱいなんです」

マントルおじさんはひとりサイコロステーキを口に運びながら、そうか、と頷いた。

私はしばらくその姿を眺めていた。

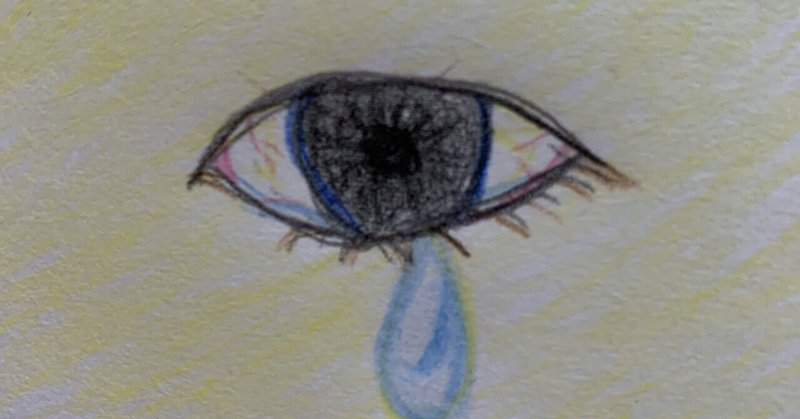

フォークに刺さったサイコロ型の牛の肉が、マントルおじさんの口髭の中へと消えていく。それを見ていると、私は無性に泣きたい気分になった。

「おじさん、おじさんがステーキ食べているのを見ていたら、私も少しお腹が減ってきました。このフランクフルト、食べてもいいですか?」

私は半ば涙声でそう言った。

マントルおじさんの瞳が光っていた。

マントルおじさんは相変わらずステーキを長い時間かけて咀嚼しながら、黙って何度も何度も頷いた。

私たちはこうして40分ほどの間、互いに泣きながら無理に食べ物を口へ詰め込み続けた。

驚くことにテーブルの上の料理はほとんどなくなってしまい、残りはデザートだけになった。

私は口に食べ物を含むたびに、吐き気と感情の高ぶりに襲われて嗚咽した。

それを幾度となく繰り返すうちに、私はフォークやスプーンを放り出して手づかみで食べ始めた。

この私の様子を目にしたマントルおじさんは一度激しくむせび泣いた。

そして自分も手づかみで食べ物を口へ押し込んだ。

口髭を食べ物のかすですっかり汚したマントルおじさんは、私へ対してこう言った。

「デザートも食べなさい」

私は絶望した。

私たちはしばらくの間、涙と食べ物でぐしゃぐしゃになった互いの顔を見つめあった。

私は嘔吐を覚悟した。

いただきます、と言って私はワンホールのレアチーズケーキを自分の前に引き寄せ、そしてこれまでと同じように手づかみで食らいついた。

吐いてしまっても構わない。私は思った。

むしろ吐いてみたいくらいだ。

いつしかマントルおじさんは自分は食べることをやめ、汚れた手をナプキンで拭きながら、赤い眼をして私を見ていた。

私はそんな光景に時折視線を移しながら、それでもケーキを頬張り続けた。

そんな中、これまで感じたことのない激しく、熱い悲しみが湧き上がった。

もっともそれは悲しみと呼べるものなのかどうかさえ怪しかったが。

私はこの激情におどろいて思わずむせんだ。

ケーキの破片がテーブルに飛び散った。

私は声をあげて泣きはじめ、まだ十分に残っているケーキの上へと顔を押し付けた。

ケーキに埋もれて泣く自分の声がくぐもって聞こえた。

しかしそれは自分の声を聞いているというより、誰かほかのひとの泣き声を聞いているかのようだった。

私はケーキに顔をうずめてしゃくりあげながら、まだそれでもその味を楽しむ余裕があったのだ。

第5回へつづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?