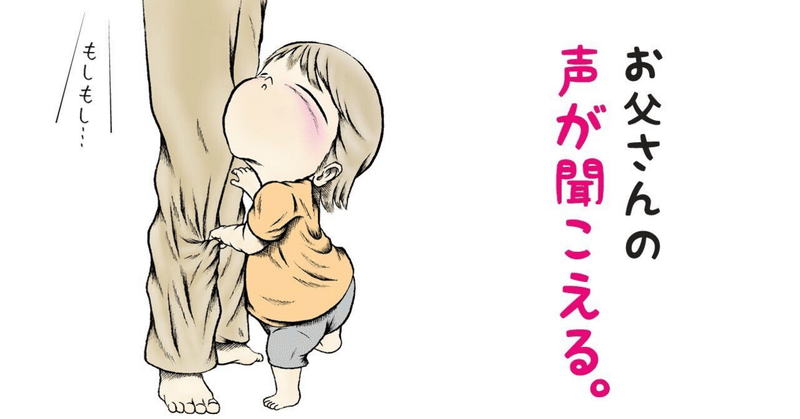

音が出ていなくても、呼吸する体があるかぎり、そこに「声」は在る。

先日この講座の2日目に参加しました。

私は「声を使った表現」に興味があり、下手の横好きレベルではありますが、過去には合唱にも打ち込み、今は呼吸のワークを土台とした声のアンサンブルをやってみたいなあなどと模索しています。

人の体から出る声そのものだけで何かを感じてもらえる表現をしたい・・・。

技術的な上手下手を競うのではなく、かといってそこまできた苦労談や背景に過度な思い入れを求めるのでもなく、ただその場に聞こえる声だけを聴いて、聴く人が何かを感じる、そんな表現をしてみたい。

そんなことを考えていた時、では「聞こえない人」とはその表現を共有できないの?という疑問にぶつかりました。

テレビで聴覚障害のある人がダンスを楽しんだり、手話で歌詞をリズムに合わせて共に「歌った」ということになっていたりするのを紹介されることがありますが、表現する側として、それを自分の表現が「伝わった」と実感できることなのかというのが今一つピンときません。

映画で歌を歌う娘の声を、耳の聞こえない父親が歌っている娘の喉を両手で包み込んで感じ取るというシーンがありましたが、それは信頼関係がある人どおしの間でしかできない方法です。

もう少し普遍的な方法で、本当に表現を伝えることはできないのか…。そんなことを考えて少し前に参加したトークセッションで感じたことが、「聞こえないということは聞こえる私のものの感じ方から音を聞き取るという要素をなくしたものではなく、ものを感じる時の要素が違ってくるものなのだ」ということでした。

良し悪し、優劣ではなく、あることを感じ取る時の組み立てが違うのかもと思った時、聞こえない人がものをどう感じとっているのかを知りたいと思いました。

そこで出会ったのがこの講座でした。

3回の講座ですが、初回は仕事が長引いてしまい出席できず。欠席の連絡に返信下さったスタッフの方の「次回、お会いできるのを楽しみにしています」との暖かいお言葉に励まされて、2回目からでも行こうという勇気が出ました。

そして、本当に行って良かった‼︎

私のためにある講座?と思うほど、内容がピッタリ。

ゲストのSasa/Marieさん。ろうの詩人として、詩を作りそれをサイン・ポエムという形で身体表現されている方です。その方から「聞こえる」ってどういう状態?「聞こえない」ってどういうこと?という問いかけに参加者が出す答えは様々。気づかなかった視点もたくさんあり、聞こえない人は日本に何人ぐらいいると思うかという問いにも、何を基準に「聞こえない」というかによって答えが全く違ってくるということに驚かされました。

そして、「1枚の絵を見てそこから聞こえる音楽を聞こえない人であるマリーさんと河合さんに伝える」という課題。3人グループで話し合いながら取り組みます。

私たちのグループが引き当てた絵は、油絵でゆりかごの中で寝ている赤ん坊の傍で母親と思しき女性が赤ん坊を愛おしそうに覗き込んでいる絵でした。

カラーペンやスケッチブック、折り紙や花を作る紙なども用意されて、何を使ってもいい、もちろん体で表現してもいい。

3人が感じることはそれぞれ違い、考える時間は10分間。表現する時間は2分以内。

最初はゆりかごの中の日本のでんでん太鼓のようなものに目がいって、その音を再現しようとしたけれど、「テーマはこの絵から感じる音楽だったよね」と絵全体に流れるゆったりした時間や風、寄り添う女性の柔らかい愛情、そんなものを表現してみたいと、絵と体の動きで表現してみました。

他のグループもそれぞれの絵をそれぞれのやり方で表現。見ている側に絵を見せずにも表現して、それから絵を見せて、もう一度やってみる。

最後にマリーさんと河合さんが1枚の抽象画で表現してくれました。

そこで見た表現には確かに「音楽」がありました。

音がなくても音楽はある。それが見えた気がしました。

私にとって、「声」と「音楽」は完全にイコールではないのですが、「物理的な音が出ていなくても、その人の体が呼吸して動いているかぎり、そこにその人の「声」はあると言えるのではないか」ということが体感できた瞬間でした。

「聞こえない」といってもさまざまな聞こえ方が在るし、生まれつき聞こえない人と途中までは聞こえていた人、育った環境などによって感じ方は多種多様なのでしょう。

声の表現を「聞こえない人」と共有するということの答えは一つではないのかもしれません。

ただ、この日に感じたことも大切な答えの一つになるのではないかと思えた講座でした。

第3回も絶対出席しよう。そう思えた講座でした。

※イラストはメイプル楓さんのイラストを使わせていただきました。ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?