読みかけ日記〜「地球、この複雑なる惑星に暮らすこと」(養老孟司・ヤマザキマリ)〜その2

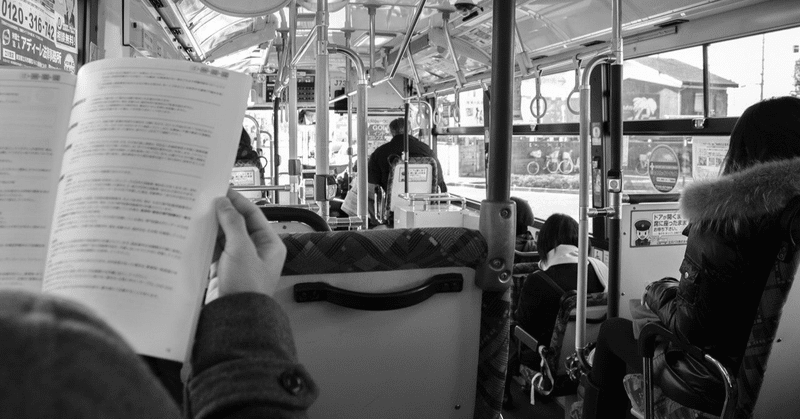

朝、バスの中でこの本を読んでいて、あまりの面白さに夢中になりすぎて、バスを降りる時に傘をすっかり忘れました(笑)。

人間と動物を分つのは「同じ」と認識できる能力だということ。

別の場所にある2つのりんごを同じ「りんご」というものだと認識できる。

…動物は食べられるものと食べられないものは識別しているわけだから、例えて言えばそれぞれを「りんご」だとは認識できるけれど、二つのりんごが同じ「りんご」という種類の果物だということは認識しないということ?

「昨日の私」と「今日の私」が意識で「同じ私」だとわかるから「自己認識が保たれる。

それを「同じ」とするには言語が絶対に必要。

視覚で捉えた「カブトムシ」という記号(文字?)と音声で捉えた「カブトムシ」が同じカブトムシとして扱うことができるのが記号。

それが言語ということ?

視覚と聴覚の距離を離してそれを一つ上の段階でそれらが処理した情報が同じだという処理をする。それが「言語野」で行われている。

それだけでも面白いけれど、その先に「言葉は、この状況を離れると、もはや「違う」ものになってしまう」とか、テレパシーは頭の中で言葉のやり取りをするのではなく、例えば自分が今舌で感じたお茶の味や温度といった感覚をそのまま他者と共有するとか、言葉に関する話の展開が、自分達がたまに考えている今、自分が感じているものをそのまま表せる言葉が見つからないということとも繋がってきている気がする。

その先に、脳の状態を分析してみると、例えば「怒っている」の脳の状態はみんな違って、一つの典型例みたいなものがないとか、何ていうのかな、これが絶対正しくて、これさえあればすべてうまくいくなどということはないのかもと思わせられる。

何かを説明するのに完全にすべてを表している言葉はなくて、どの説明もある事象の一部を説明者の視点により切り取ったもの。

だけど、それが不完全だからすべてダメとも言いたくなくて、何とか少しでも本当のことに近づきたいと思うけれど、それには物事はとても複雑で多面的。そんなことを感じさせてくれました。

傘は夕方、営業所まで探しに行き、無事に手元に戻りました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?