ほとんど何もない リュック・フェラーリの音楽

#2008年 、あるいは2009年にはじめに書いたものの再録です。

夏木マリの「印象派」から

女優/歌手の夏木マリは、1993年以来、自身のライフワークと位置づけた「印象派」と題するパフォーミング・アーツ公演を続けているが、この2006年の公演のために、夏木マリ自身が書き下ろしたテキストに次のようなものを見つけた。

そして今、ここにあるテキストは

My LIFE、 イマジン、 故フェラーリへのオマージュ、オクターブとしてまた「ド」からの出発、イロコイ族、 チョコレート、7拍子、 集団への回帰、そしてサマータイム・・・・

こんなところだ。

この文章が意図するところ、夏木マリのライフワークにかける情熱については、リンク先の全文をお読みの上ご理解頂くとして(これはリンクが切れてており現在では読めない)、ところで、故フェラーリとは誰だろう、というのが本稿の主題である。殆どの方にとってフェラーリといえばイタリアのスポーツ・カーであり、ゆえに故フェラーリとは、創設者のエンツォ・フェラーリということになるはずだ(確かに、夏木マリには真っ赤なフェラーリが似つかわしくはある)。だが、違うだろう。夏木マリがオマージュを捧げたのは、フランスの作曲家:リュック・フェラーリに違いない。

リュック・フェラーリの名を知る方は、ほとんどいらっしゃらないに違いない。相当にクラシックや現代音楽に詳しい方でも同様だろう。しかし、フェラーリはクラシックや現代音楽の世界ではなく、より広いジャンルのミュージシャンから大きな支持を集める作曲家である。現代音楽を聴く聴衆は、必ずしもクラシックファン、中でも特にマニアックな志向をもつものばかりではない。ビートルズやマイルス・デイヴィスがシュトックハウゼンから直接的な影響を受けたように、現代音楽はしばしばクラシックの枠の外にいる聴衆から、その音楽史的な背景などとは無縁に、熱狂的に迎えられる。夏木マリがフェラーリへのオマージュを捧げているのも、その一例といえるだろう。

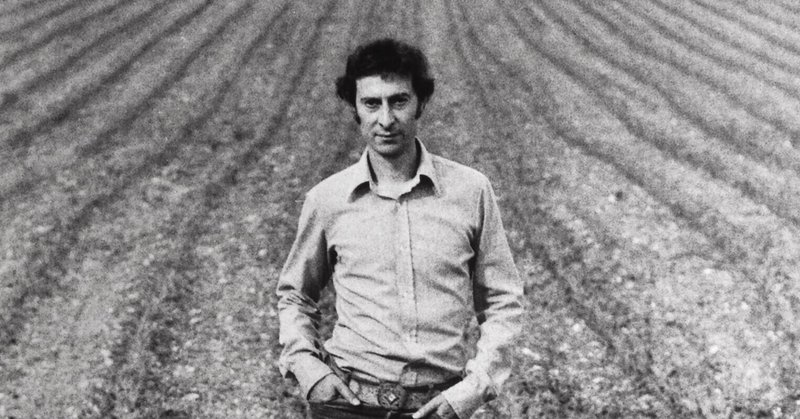

リュック・フェラーリの横顔

リュック・フェラーリは1929年にパリに生まれ、アルフレッド・コルトーにピアノを習い、アルチュール・オネゲルに作曲を学んだ。オリヴィエ・メシアンには楽曲分析を習い、当初は、同じメシアンの弟子であるブーレーズやシュトックハウゼンのように、極めて厳格な手法によってピアノ曲などを書いていた。しかし、ピエール・シェフェールらによる音楽探求グループ:GRMを創設し、テープに録音した具体音を編集/加工して作品を仕上げるミュジック・コンクレート(具体音楽)を主とした作品を制作することで、独自の道を歩き始める。

この連載でもかつて言及したことだが、録音技術の登場は、従来、音楽として構成不可能だった環境音や雑音を、「音楽」として構成する道を呈示することになった。再現性が低く、それゆえに扱いにくい環境音/雑音は、特にヨーロッパ・クラシックの「音楽的構築」には馴染まない。だが、録音してテープに記録してしまえば、どのような音であれ一応の再現性を獲得するだろう。ダビングによって同じものを幾つも作り、延々と繰り返すように貼り付けるなら、周期的律動のようなものを生み出すことも出来るだろう。それゆえ、ミュジック・コンクレートは、現代におけるサンプリング・ミュージックの元祖と捉えることも出来る。

ミュジック・コンクレートは、楽器の音以外に音楽素材を拡張し、その音色のバラエティを豊かにすることになった。オーケストラを使って、重い鉄のドアが軋むような音色を作り出すことは至難だが、テープを用いればこれを直接素材として音楽を構成することが出来る。しかしながら、具体音には素材としての新しさと同時に、音自体が一定のイメージを孕んでいる。たとえば、遠くに鳴る花火の音や、夏の浜辺で遊ぶ子供たちの声を録音してみよう。これを、散発的に鳴る低音や、周期的な水音の上にかぶさる人間の声、とみることも出来るが、実際には、過ぎ行く夏というような、一連のイメージを伴って聴かれるだろう。

多くの作曲家が、テープに録音した具体音をあくまでも素材として、作曲家がオーケストレーションを行うように、楽曲の有機的構造の中にはめ込んでいったのに対して、フェラーリはそのイメージこそを重要視した。例えばユーゴスラビアの海辺で録音された音、夏の夜に途切れ途切れに聴こえる虫の声。そうした音を、音が孕むイメージや想起される場面を生かした形で作品の中に取り込み、そこから飛翔しようと試みる。

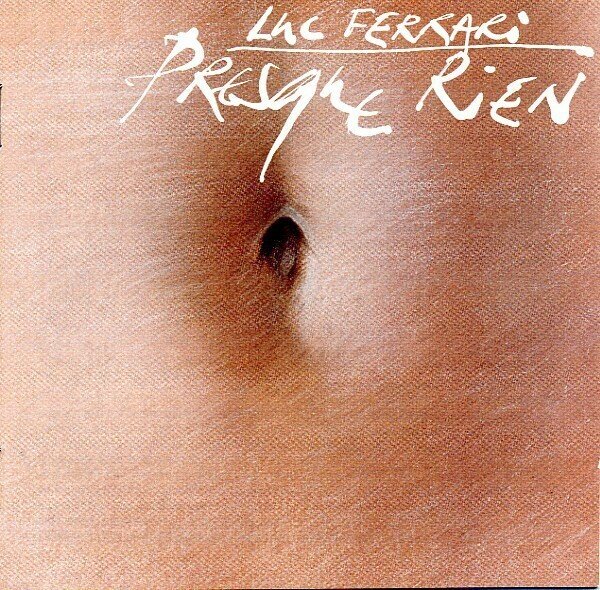

ほとんど何もない あるいは海岸の夜明け

具体例をみてみよう。1967年から70年にかけて作曲された「ほとんど何もない あるいは海岸の夜明け」は、ユーゴスラビアの海岸で採取されたある朝の音の情景で幕を開ける。波の音、遠くから近づいてくる船のエンジン音、エンジン音の反響から想起させる入り江の形。しかしながら、これは単なる環境音のカタログではない。何の加工もされていないようでありながら、音の場面は次第に変化し、最後にはただセミの声だけが鳴る世界へと知らず知らずのうちに導かれてしまう。

前回、ジョン・ケージの沈黙の作品「4分33秒」のことを紹介した。人間は決して無音の中にいることは出来ず、それゆえに、その音も音楽として聴いてみるのも悪くはない。ケージの考え方はそのようなものだった。だが、実際には、人間の耳はどのような音に対しても平等に開かれているわけではない。人間の意識は、ノイズと音楽情報を識別し、有意な情報である音楽情報をのみを選んで知覚するよう、常に働いているわけだ。

だから、ケージが雑音に耳を開こうという思想を持っていたとしても、それが「4分33秒」で観客に共有されるとは限らない。いやむしろ、観客はステージ上のピアニストが何もしないことを気にかけ、周囲の音を聴くどころではないかもしれない。

それゆえに、フェラーリは「ほとんど何もない」にて、観客の耳が海辺の情景から、知らず知らずにエンディングのセミの声へと収斂するように、入念な編集作業を行っているのだ。環境音を聴き手のイメージを喚起するような形で提示し、まず単なる雑音ではない音として知覚されるよう聴き手の耳を開く。その上で、フェラーリは入念な編集技術を用いて、開いた聴き手の耳を密かに誘導していく。20分足らずの作品を制作するのに、足掛け4年の月日が費やされたのはこれゆえだ。この誘導の過程が不自然ならば、フェラーリのたくらみは忽ち瓦解してしまうだろう。この入念さゆえに、良く知った風景の中に立ち止まっているはずの自分が、知らず知らずのうちに全く別の場所に移動しているような、極めてシュールな感覚が実現しているのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?