暗譜は演奏の質を上げるための手段

地唄・箏曲は元々盲人たちの音楽であるため、晴眼者が多数になった今でも暗譜で演奏されることがあります。暗譜は演奏者のポリシーであったり流派ごとの伝統がありますが、暗譜自体を目的にしてはいけないと考えています。

そもそもなぜお客様がなぜ演奏を聞きに来るかというと、良い演奏を聞きに来ているからです。同業者から見て「あの人はあんな大曲を暗譜できて凄い」と褒めることはありますが、それは副次的なものであって、演奏会は記憶力を争う大会ではないのです。年配になるほど記憶力は衰えるのですから、尚更、記憶力よりも音色や演奏の解釈で勝負すべきでしょう。

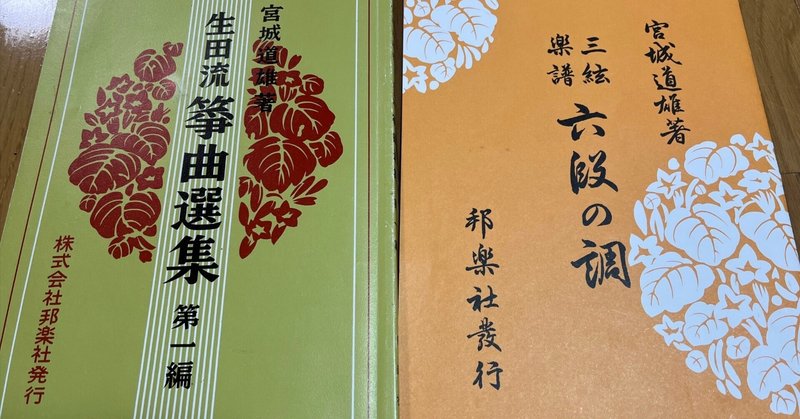

この観点からいえば、必ずしも暗譜すべきではなく、演奏の質が上がるなら暗譜すべきです。私もたまに暗譜しますが、それは手が忙しくて楽譜をめくる暇が無いとか、音色や曲に集中するための手段として行います。15分を超える古典などは暗譜するのも大変ですし、暗譜に時間をかけすぎて技術や演奏がおろそかになるのは本末転倒なので楽譜を見ます(手事とか、楽譜をめくりづらい箇所だけ部分的に暗譜したりはしますが)。

暗譜することの最大の弊害は、「忘れてはいけない」というプレッシャーに襲われる上、楽譜を見るときに比べて「落ちる」リスクが上がる点です。だからこそ何度も練習するわけですが、本番とは恐ろしいもので、練習の際には一度も間違えなかった箇所で間違えたりド忘れするものです。演奏会やYouTubeの動画で、楽譜を見ながらでも弾けそうな曲なのに暗譜して演奏途中に落ちる人を見ると、もったいないなあと思います。往年の名人・富山清琴もこんなことをおっしゃっていました。

中途からこの道に入られたとか、朝から晩まで勉強できぬ条件をお持ちとか、演奏はいっぱしでも物覚えがお悪いとか、そういう方は、お稽古の時はもちろん、舞台でも譜を必要とされます。私は、いつも遠慮なく譜をご覧になるようお勧めしております。この方たちは、譜を見て弾くのは恥ずかしいとの劣等感が終始頭におありのようです。しかし、それを補えるほど練習に手間暇かけられぬご事情も手伝い、舞台の上で曲を間違えたり、トチったりなさいます。そんなにまでお困りなら、いっそ譜を見ておやりになったほうがマシではなかろうか。こう私は考えるからでございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?