【コラム】「再演の死の舞踏」①ー中世の秋からディズニーへ

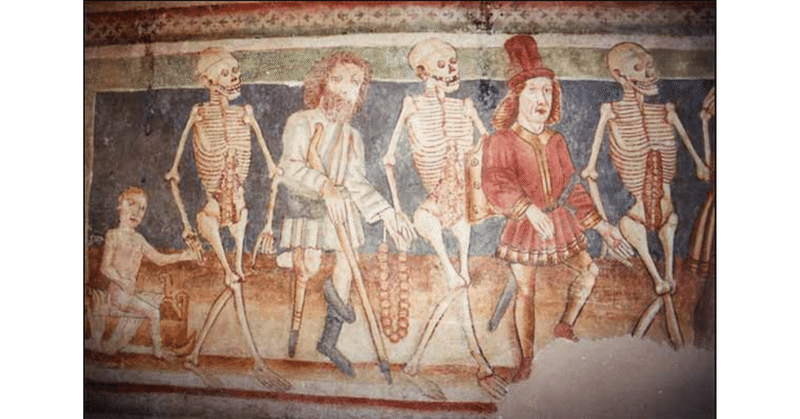

皆さんはヨーロッパの中世末期に流行した「死の舞踏(ダンス・マカーブルDanse Macabre)」と呼ばれる絵画的主題をご存知だろうか。要するに、半ば白骨化した死者とまだ生きている人間とが手に手をとって踊っている、恐ろしいなかにもどこか滑稽なダンスの様子を描いたものである。そして、この場合、死者はその隣にいる生者の成れの果て。つまり、生者は、死んだ自分自身と無理矢理にダンスを踊らされているのである。

この15世紀の「死の舞踏」図は、「三人の生者と三人の死者の図」と呼ばれる13世紀の意匠から「死んだ自分に出会う」というその特徴を受け継いだ。老いも若きも、男も女も、坊主も俗人も、尊きも賤しきも、金持ちも貧乏も…。皆、死者としての自分にいざなわれてマカブレのダンスを踊る。一説には、「死の舞踏」は、ある種の「演し物(だしもの)」として宮廷や町の辻々で人々に興ぜられるような、そういった、非常にポピュラーな主題だった。

そしてまた、これと前後して、壁画などにも描かれるようになる。とりわけ、死体が何重にも層をなしていたパリのイノッサン墓地の回廊に描かれていたものが最も古く、様々な媒体に、直接間接に、影響を与えたらしい。一五世紀末には、それが特に木版本の挿絵に写されて、大変な評判を呼んだ。こうして西ヨーロッパ全土に「死の舞踏」図が広がっていくのである。

中世の秋には、「死」は非常に身近で、かつ具体的なものであった。14世紀半ば、黒死病がヨーロッパの人口の三分の一を奪い、これに戦乱が追い討ちをかけた。その辺に死体がごろごろしているような時代だったのだ。初期の「死の舞踏」は、だから、腐った肉のまとわりついた「死体」の舞踏であった。生者と「死体」とが対になり、「明日はわが身、この世の栄誉がいったい何になろう」と、いわば自虐のダンスを踊る。

しかし、かくも肉体的だった「死」のイメージは、時を経るごとに「死体そのもの」から遊離し、抽象の度合いを深めていく。近代の都市の機能が「死体」を不可視の領域に追いやったのだ。そこでは「死」など、もはや観念としての意味しかもたない。人々の想像のうちに、完全に白骨化した死体、即ち「骸骨」の踊りが登場する所以である。

変化の兆しは16世紀半ばに既にある。かの有名なホルバインの「死の舞踏」を見よ。かつて死者に重々しくまとわりついていた肉は、既に半ば以上、削げ堕ちてしまっている。

さて、1929年、ウォルト・ディズニーは、かの「シリー・シンフォニー(おばか交響曲)・シリーズ」の第一作として、短編アニメ『骸骨の踊り(スケルトン・ダンス)』を製作した。伝説のアニメーター、アブ・アイワークスの手によって墓場からよみがえった「骸骨」たちが音楽に合わせてコミカルに踊るといった趣向のもので、トーキー(発声映画)登場後、初めて本格的な背景音楽を導入した映画となった(注1)。

つまり、「死の舞踏」という主題は、20世紀に入って完全に「白骨化」し、もはや生者とも「死体」とも切り離されてしまったが、それでもマスメディアの最先端で、細々と? いや、堂々と「生き残り」続けるのである(注2)。

つづく。

注1:手元にあるフランス版DVDでは、この映画にまさに「ダンス・マカーブル」という訳が施されている。

注2:ディズニー以前には、一八世紀も末、一七八九年にベルギー人、ガスパール・ロベールソンにより「ファンタスマゴリア」がパリ10区のカプチン会修道院遺構で上演されている。「ファンタスマゴリア」とは移動式幻灯(ファンタスコープ)によるスペクタクル・ショーで「観客は、光が明滅し、雷鳴が轟く暗い部屋のなかで、幽霊や骸骨、あるいはフランス大革命の最中にギロチン刑に処せられた有名人たちが跋扈するおどろおどろしい世界に仰天した」(村山編、『映画史を学ぶクリティカル・ワーズ』、27-28頁)。これは直接「死の舞踏」に題材を採ったものではないようだが、初の移動幻灯ショーで「骸骨」、「死者」の映像が上映されたこと、その場所が修道院の遺構であったことは非常に興味深い事実である。また四方田犬彦によれば「ファンタスマゴリア」は1870年代のパリで人気を博していた。上記ロベールソンは「見世物のメッカであるロンドン風」にロベルトソンと名乗っており(四方田によればしかし彼はベルギー人でなくフランス人)、修道院の廃墟でフランス大革命で死んだ偉人たちの像を映した。前口上、白い煙幕などを伴った演出的なものだったという。また演目の最後は「いつもきまって中世以来の死の舞踏(ダンス・マカーブル)だった。たくさんの骸骨が登場して死という「万人を待ち構える運命」を観客の前に演じた」。この伝統は世紀末、ジョルジュ・メリエスに受け継がれる(四方田「映画と恐怖」『映画史への招待』(岩波書店、148-149頁)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?