Part2 外壁材に求められる耐風圧性能

機関誌「建材試験情報」2012年7月号~2016年4月まで連載していた基礎講座「雨/風と建築/建材」(全7回)をNOTEにてアーカイブしています。

(一部加筆修正)

1.はじめに

今日使用されている外装材などの建材は、日本で考えられる一般的な風雨に対しては、十分な水密性能や耐風圧性能をもっており、私たちの住生活が守られています。

今回は、風雨を直接的に遮り快適な室内環境を確保する上で重要な外壁材の耐風圧性能について紹介します。

2.壁材に求められる耐風性能

外壁材は屋外に面して設置されるため、風雨影響を最も受けやすい建材の1つです。

この外壁材をはじめとする,すべての建物の部位に必要な耐風圧性能は,建築基準法の告示1454号と1458号を用いて計算することができます。

2.1 風圧力

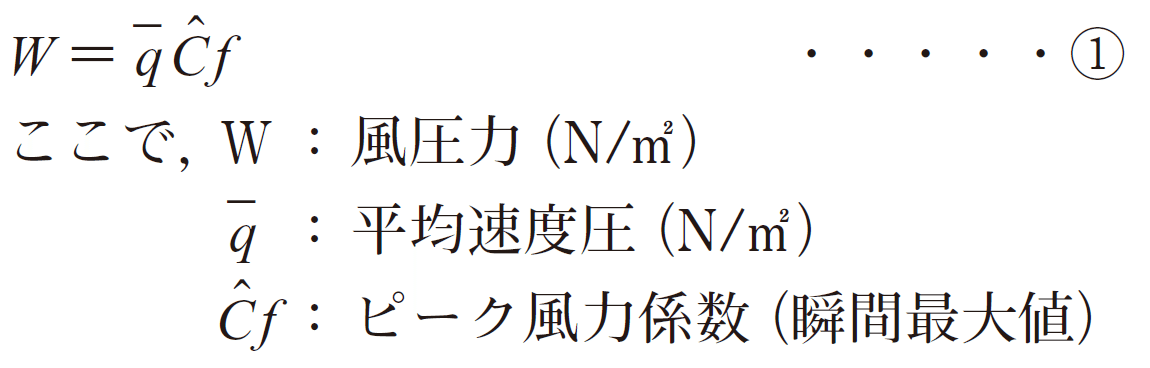

建築基準法告示1458号では風圧力(必要な耐風圧力)を①式のように定めています。

以下に、この風圧力Wをいかにして求めるかを説明していきます。

2.2 平均速度圧qとは?

①式の平均速度圧qは,次の②式で求めることができます。

基準風速V0は地域ごとに異なる値をもっています。

たとえば、台風がたくさん発生する九州地方はこの基準風速V0が大きく、あまり台風のこない北海道は小さいです。

これらの詳細は告示1454号に記載があるので、それにしたがって代入します。

2.3 係数Erとは?

それでは,②式の係数Erはどのように求めればよいでしょうか。

風速は,私たちのいる地表面から高度が上がるほど速くなります。

この高度による速度変化の割合を示しているのが,係数Erです。

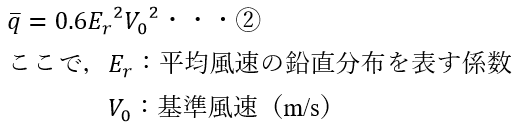

ここで,建築物の高さと軒の高さの平均を求め,これを平均高さHと定義します。

図1 建物高さ・軒高さ及び平均高さ

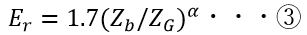

係数Erは、平均高さHの大きさによって計算式が変わります。

H≦Zbのとき,

H>Zbのとき,

ここで,新たに未知数Zb,ZG,αが登場します。

が、別に難しいものではないです。

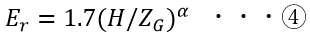

これらは,下表の『地表面粗度区分』に応じてその値が決定されます。

簡単に言うと,地表面がどれくらい建物で凸凹しているか(=都市化が進んでいるか)で,Zb,ZG,αの値は変化します。

表1 地表面粗度区分

区分がⅠからⅣに進むにしたがって,地表面はどんどん粗くなります(=都市化が進んでいきます)。

イメージ的には,

区分Ⅰは,畑や田んぼが広がっているような平坦な地域

区分Ⅳは,高層ビルの立ち並んでいるような地域です。

以上より,係数Erもこれらの情報をもとに代入していけば

簡単に求まることが分かりました。

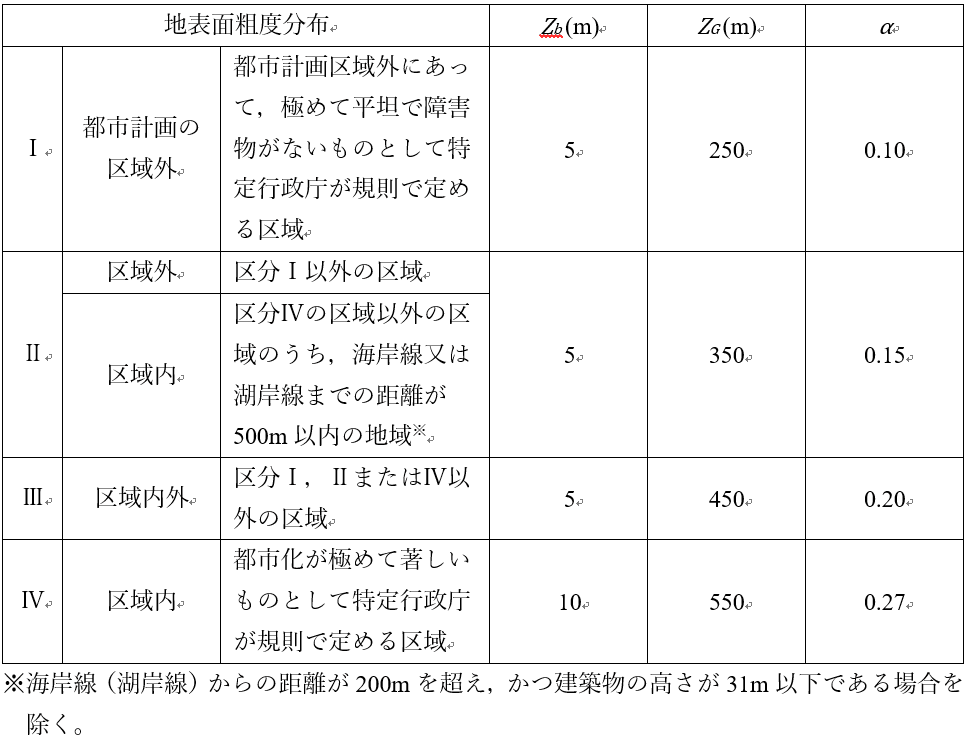

2.4 風力係数Cfとは?

最後に,①式中のピーク風力係数Cfを求めます。

これは以下の⑤式で表せます。

それでは具体的な数値を求めていきます。

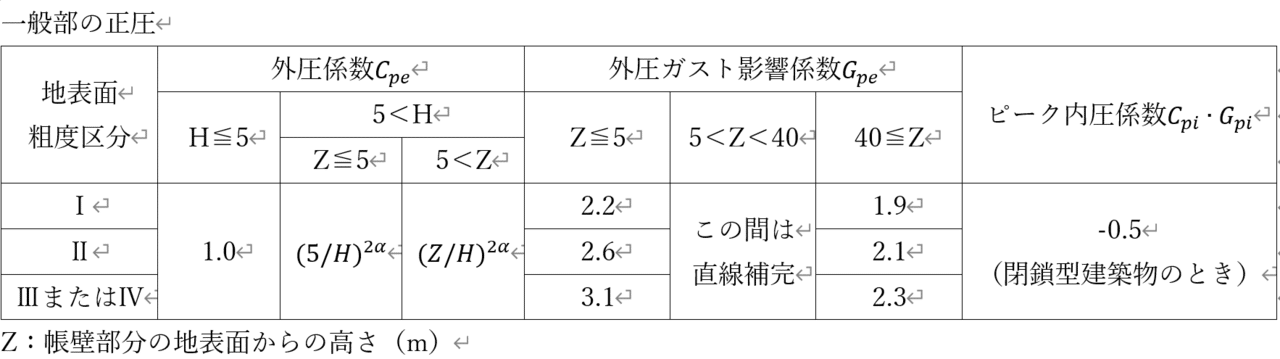

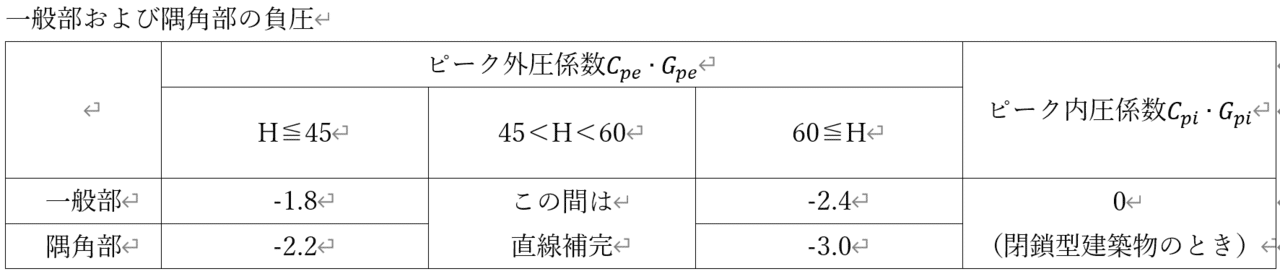

先ほどと同様に、これらの値は地表面粗度区分や建物高さなどによって決定されます。これらは、以下の表2および表3の諸条件にしたがって求めます。

※最終的に求める風圧力W(必要な耐風圧力)は、以下の3つに場合分けされるため、それに基づいて表2および表3を整理しています。

(1)一般部の正圧

(2)一般部の負圧

(3)隅角部の負圧

表2 一般部の正圧

表3 一般部および隅角部の負圧

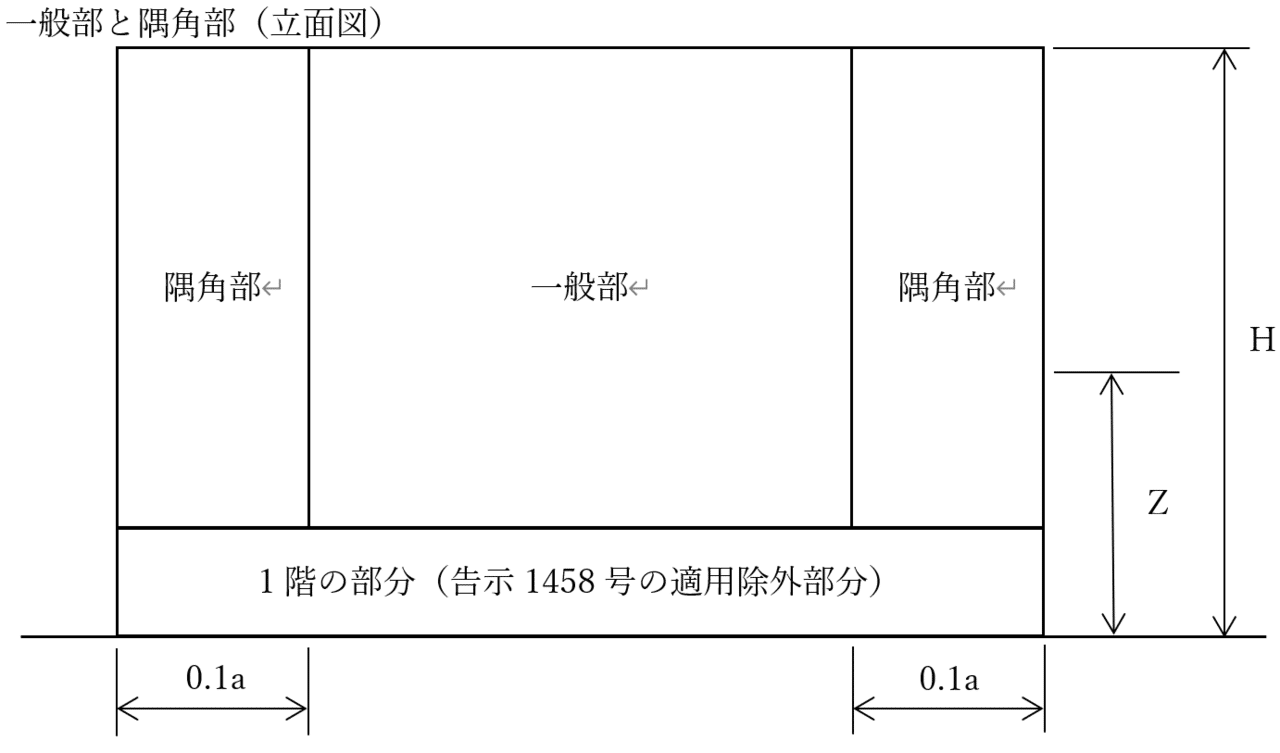

一般部と隅角部は、以下の図によって表されます。

図2 一般部と隅角部(立面図)

2.5 実際に風圧力Wを求めてみる

以上から、風圧力W(必要な耐風圧力)の求め方が分かりました。

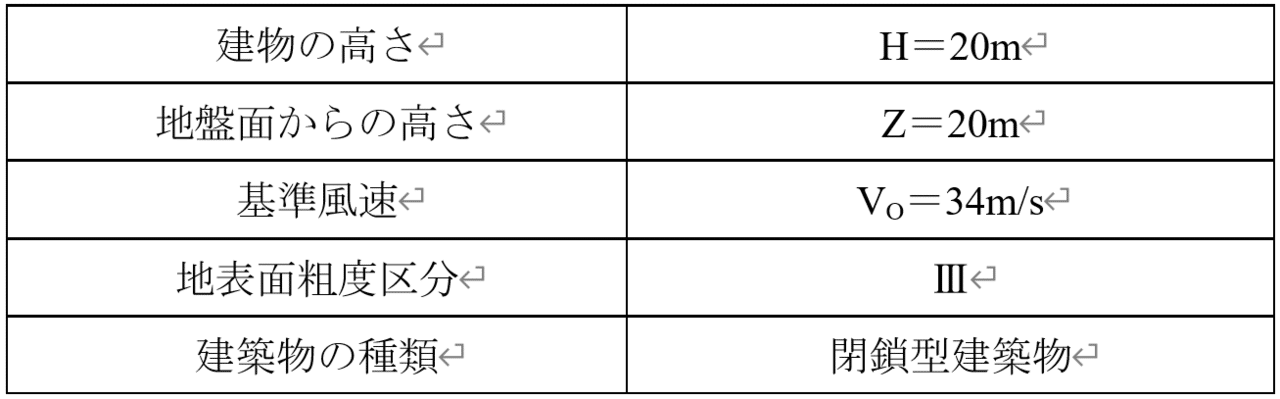

それでは、例として条件を設定し、風圧力を計算したいと思います。

表4 設定条件

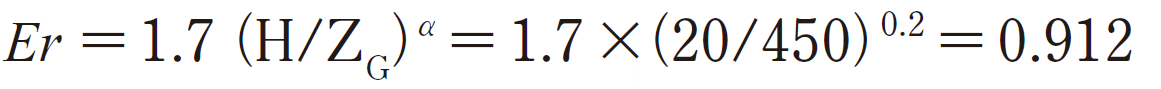

①Erを求める

②平均速度圧qを求める

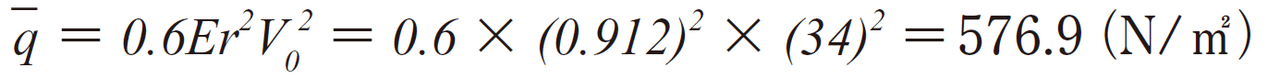

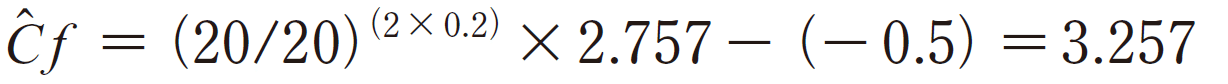

③ピーク風力係数Cfを求める

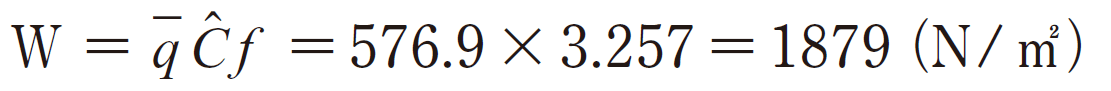

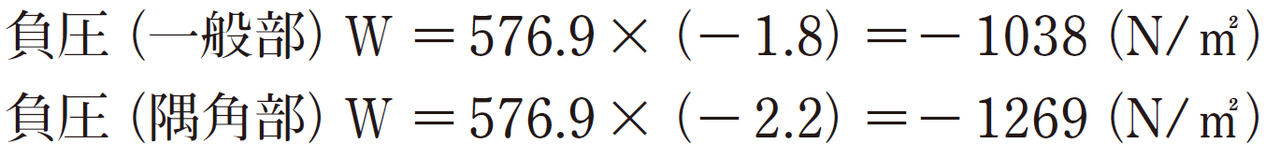

④風圧力Wを求める

正圧(一般部)については、

負圧については、

3.おわりに

今回は主に耐風圧性能の計算方法を紹介しました。

次回は雨に対する性能やその他の性能について紹介する予定です。

〈執筆者〉

中央試験所 環境グループ 松本 知大

<試験の問い合わせ先>

総合試験ユニット

中央試験所 環境グループ

TEL:048-935-1994

FAX:048-931-9137

https://www.jtccm.or.jp/biz/hinsei/kankyo/tabid/141/Default.aspx