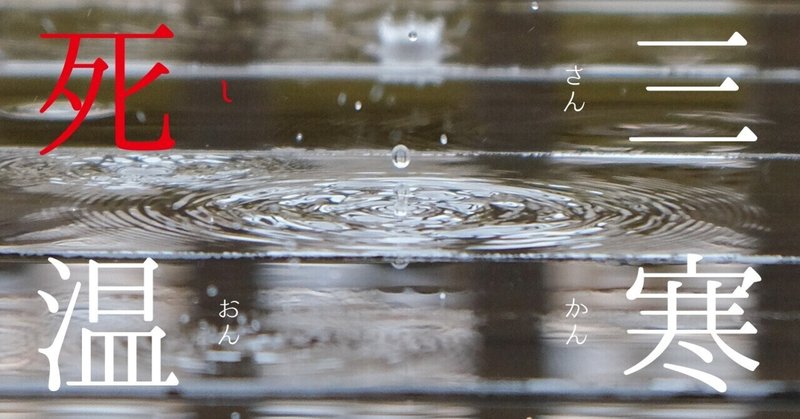

長編小説【三寒死温】Vol.16

第三話 型破りな中学校教師

【第一章】若作りが中途半端な教師

ほんの小さく息を吸い込んだだけで、鼻孔から気道を経て肺に至る空気の通り道がくっきりと浮かび上がる。

そんな澄んだ冷たい早朝の空気が、薄っすらと白んだ遥か西の地平線の彼方に、ぼんやりとした三角錐を描き出していた。

見えるらしいという噂は聞いていたけれど、いざ本当にこの東京から見える富士山の姿を目の当たりにすると、新鮮で少しだけ得した気分になった。

だからと言って何かが変わるわけではない。でも、見ないままで終えるよりは、一度は目にしておいた方が、向こうに行ってからも何かと都合が好さそうに思えた。

例えば他の山を見た時に、その姿かたちを比較することができるかも知れない。もちろん、向こうにも山があればだけれど。

例えば初めて誰かと会話をする時に、話のネタとして使えるかも知れない。もちろん、向こうにも人がいればだけれど。

まだ見ぬ世界が一体どんな感じなのか、手すりに寄りかかりながら目を瞑ってあれこれ妄想を膨らませていると、不意に、後ろから「おはよう」と声を掛けられた。聞き慣れない男の声に、思わずその場で飛び跳ねるようにのけぞると、あたしの身体はそのまま硬直して動けなくなった。

口から? とんでもない!

肺も肋骨も膨らみかけた胸もすべて突き破って、心臓が飛び出してくるのではないかと思った。それくらい、あたしは驚いた。

だって、誰もいないはずだもの。

誰もいない場所と時間を選んだはずだもの。

それなのに、なぜ?

激しい動悸が続き、徐々に呼吸が苦しくなってきた。額や首筋、脇の下からは、じんわりと嫌な汗が滲み出てくる。

つい先日、家に遊びに来ていた伯母が、「寒いのに汗が止まらない」と言って癇癪を起していたのを思い出した。

ああ、心臓が痛い。

思わず左胸に手を運んでしまったあたしは、危うくバランスを崩しそうになった。慌てて手すりを握ると、アルミニウムの冷酷な妖気が汗ばんだ手の平に吸いついてきた。

濡れた手で氷をつかんでしまった時のような肌触りが、余計に気持ちを逆なでる。ホント、いいことなんて何もないんだから。

「こんな時間に、こんなところで何をやっているんだ?」

振り返ると、所々ペンキが剥がれ落ちてまだら模様になった鉄扉の前に、グレーのパーカーにチノパンという格好の男が立っていた。もう真冬は過ぎたとはいえ、まだまだ冷える春の早朝にはそぐわない軽装だ。彼が身に付けているもののうち、かろうじて防寒具と呼べそうなものは、虹色のマフラーと見覚えのあるグリーンの野球帽くらい。

これ、確かメジャーリーグのチームだったはずだ。昔、クラスの野球部の男の子がいつも被っていた帽子と同じマークだもの。

いずれにしても、見ているこちらが身震いしそうなほどの寒々しい出で立ちだった。

そんなラフな服装のせいか若そうに見えるけれど、恐らく三十路は軽く超えているに違いない。

だって、帽子の鍔を半円状に丸く折り曲げて被っていたりする。せっかくの細めのチノパンも、ちょっと裾が長い。

斜め掛けしたショルダーバックのベルトは窮屈に見えるほど短くしているのだから、もう少し気を遣えばいいのに。

中途半端に見え隠れする若作り感に、見てるあたしの方がくすぐったい気分になる。

眉間に皺を寄せながら「おじさん、誰?」とあたしが聞くと、その男は「明日から、この学校に赴任する教師だよ。」と答えた。

「先生? ウソでしょう?」

「どうして、俺が冗談を言わなきゃならないんだ?」

「先生が、こんな時間にこんなところで、しかもそんな格好で何してるわけ?」

「下見だよ、下見。明日からここで働くんだからさ、一応、全部、見て回ってるの。」

その男は、少なくとも見た目だけではおよそ教師とは思えなかった。

若作りしている格好やぶっきらぼうな話し方はもちろん、身にまとっている軽薄そうな雰囲気からも、仕事もしないで昼間から街中をうろついているような、ちゃらんぽらんな「おじさん」にしか見えなかった。

もっとも、教師を名乗る人たちの普段着なんてこれまで見たこともないし、興味を持ったこともない。考えてみれば、教師だって人間なのだから、普段は一人の男(もしくは女)として暮らしているんだよね。四六時中、先生やっているわけではないのだ。

水と油以上にあたしたち生徒とは相容れない存在である彼らの、教師の仮面を被っていない素の一面を見ることができたような気がして、これまた少しだけ得した気分になった。

「おいおい、信じたのか? 本当に先生だって?」

気づけばその男は、あたしのすぐ隣に立っていた。

「え、違うの?」

「いや、本当だけどさ。でも、俺がお前らの先生になるのは明日からだから、まだ先生とは呼ばなくていいぞ。」

その男は、かなり色褪せたモスグリーンのショルダーバッグを開け、煙草とライターを取り出した。

そして、こともあろうに生徒であるあたしの目の前で火を点けた。

「さすがにもう『おにいさん』っていう歳でもないからな。おじさんでもなんでもいい。」

「おじさん、ホントに先生なら学校で煙草はマズいでしょ?」

「まあ、見つかったらどやされるかも知れないけれどな。」

そのおじさんは煙草を口にくわえると、胸を大きく膨らませながら息を吸い込んだ。そして、煙草を指に挟んで口から放すと、半透明の白い煙を思い切り吐き出した。

「赴任前からクビにはならないだろう。」

一昔前ならいざ知らず、これだけ受動喫煙が問題になっている時代だ。

今まであたしに関わってきた「先生」と呼ばれる人たちの中に、教え子の前で煙草を吸うようなはみ出し者など見たことがなかった。

それに偶然だけれど、あたしの周りには両親も含めて誰も喫煙者がいないのだ。当然、外食の時も全面禁煙の店か禁煙席のある店がほとんど。

小さい頃なんて、路上喫煙しながらその辺を歩いているお爺さんには、近づくことすら許されなかった。

生まれて初めて間近で見る煙草の煙は、あたしが想像していたよりもずっと薄い色をしていた。何なら、寒さで凍えたあたしの吐息の方がまだ濃い色をしているくらい。

テレビや映画では、かなりはっきりとした白い煙を吐き出しているように見えたものだけれど、あれはあたしの記憶違いだったのかしら?

いや、もしかしたら、綺麗に映るよう色でも入れていたのかも。

ドライアイスだって、煙だけなら火傷なんてしないわよね?

「真っ白い煙を吐いているのは、それはその人が煙草の煙を肺まで入れていないからだよ。口の中に貯めてそのまま吐き出しているから、白いままなんだ。見ててみな。」

そう言っておじさんは、もう一度、煙草をくわえた。

そして今度は胸を大きく膨らますことなく口先だけで吸い込み、煙草を口から放してすぐに吐き出した。

なるほどおじさんの言う通り、その煙の色は先ほどに比べて確かに濃く真っ白だ。これこれ。あたしのイメージしていた色に限りなく近い。

「ほらな。これがいわゆる、煙草をふかすってやつ。聞いたことないか?」

「ふかす?」と呟きながら、あたしは首を捻った。

言葉だけならもちろん聞いたことはあるけれど、その意味までは知らない。いや、知らないというより、煙草を吸うことを格好つけて表現したい時の言い方だと思っていた。

「まあ、それも間違いではないか。」と言って、おじさんはさっきと同じ行動を繰り返した。

もやもやと白い煙が、冷たい中空を行く宛もなくうろつく。

「本来、ふかすっていうのは、煙草の煙を吸い込まずにただ吹き出しているだけのことを言う。口の中に溜めてるだけで、肺には入れていない。

だから、こんな吸い方しているくせに『煙草がやめられない』とか言ってるのは、全部ウソだ。ニコチンが体に吸収されていないんだから、中毒になんてなるはずがない。」

おじさんは「試してみるか?」と言って新しい煙草を一本取り出すと、あたしの方に差し出してきた。

「いらないわよ。」と言いながら、あたしはしかめっ面を作って見せた。

「不味そうだもん。そもそも、教師が中学生の女子つかまえて、煙草吸わせるかな?」

「吸ってみなきゃ、本当に不味いもんかどうかだって分からないぞ。何事も経験って言うじゃないか。俺が初めて煙草を吸った時なんて、頭がくらくらして思わずその場にしゃがみこんじまったくらいだ。」

「おじさん、本当に先生なの?」

おじさんは、無言のまま煙草をゆっくりと吸い込み、その倍くらいの時間を掛けてゆっくりと吐き出した。中空をまっすぐに進む煙は、先が見通せるような半透明に近い色に戻っていた。そして、すぐに冷たい空気と混ざり合ってどこかに消え去ってしまった。

後には、喉が渇くようなほんのりとした苦みを伴う微かな香りだけが、音も色もなくいつまでも漂っていた。

「明日になりゃ、嫌でも分かるよ。」

あたしを試しているのだろうか?

それとも挑発しているのだろうか?

あたしの目を真っすぐに覗き込むこの男の視線に、まるで自分の心の中を土足で踏み荒らされたような不快感がぞわぞわと這い上がってきた。

自分から目を逸らすのも癪に障るので、意地でも見続けてやるつもりだったけれど、何も言葉は発していないはずなのに、次第に脳の内側からこの男の声が聞こえてくるような錯覚に陥り、たまらず横を向く。

「変なおじさん。」

気がつけばあたしは、また、ぼんやりとした富士山を眺めていた。

そこでふと、気がついた。

きっとこのおじさんは、岬の従兄と同じくらいの年齢だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?