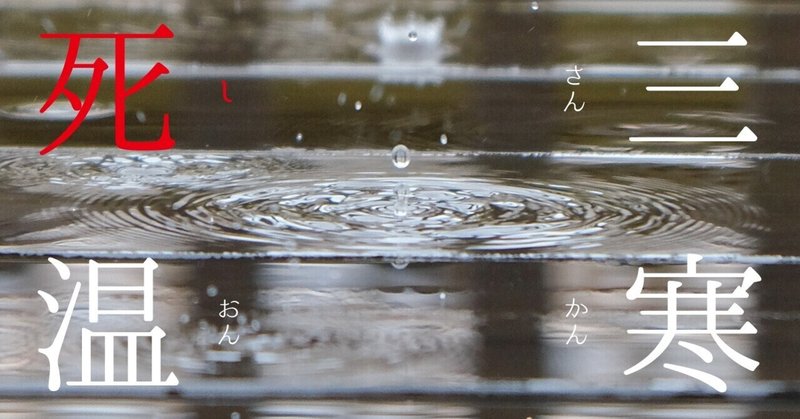

長編小説【三寒死温】Vol.23(完)

エピローグ(最終話)

樹齢百年は優に超えているであろう黒松の一枚板が、黒檀色の鈍い光を放っている。足元も覚束ない最低限の照明のみが灯る薄暗い空間の中、一直線に伸びているはずの境界線は闇に溶け込み、手で触れなければその存在を確認することができない。

カウンターの上では、等間隔に落ちるスポットライトの眩い光が、仄白いグラデーションの波紋を広げていた。

その中心で静かに佇む、シングル・モルトのグラス。

直径10㎝にも満たない円筒の中で煌めくアイスボールは、琥珀色の宇宙に漂う新しい惑星のように見えた。

◆

俺の隣に座った先輩は、片方の手の指に煙草を挟み、もう片方の手をジャック・ダニエルの入ったグラスに添えながら、微動だにせず正面を見据えたまま俺の話を聞いていた。

長くなった煙草の灰が、ちょうど真下にあった灰皿の中に音も立てずに落ちた時、先輩はようやく口を開いた。

「その爺さんは、『死神』か何かか?」

死ぬ人が分かるなんて、死神くらいしか考えられない・・・

そんな冗談のような台詞を真顔で呟きながら、先輩はジャック・ダニエルを一口あおり、短くなった煙草を吸った。それが俺の夢の中の出来事であることには、特に何の反応も示さなかった。

俺の話を信じたのか、それともただ付き合ってくれているだけなのかは、分からない。でもそれは、俺にとってはどちらでもいい話だった。

「もし彼が死神だったとしたら、実に上手な変装でしたよ。どこからどう見ても、ごく普通のどこにでもいる爺さんにしか見えませんでしたから。」

「本当に、その『死にゆく人』のそばにいるだけで、良かったのか?」

◆

ルールは至ってシンプルだった。

死神の爺さんが指定する日時に、指定する場所に行き、指定する人物に会う。ただそれだけだ。

それだけで一人につき、100万円を報酬として手にすることができる。

希望すれば相手の人物の属性を指定することもできるし、会いたくないタイプの人物だったらキャンセルや変更もできる。

しかしそれらの場合、報酬は半減する。

目的は、その「死にゆく人」の魂を癒やすことだと、説明された。

俺に人を癒やすことができるとは、ましてやこれから死んでしまう人を癒やすことができるとは、到底思えなかった。しかしその死神の爺さんは、あなたなら大丈夫だと太鼓判を押してくれた。

一口に「癒やす」と言っても、さまざまな意味がある。どうせ夢の中の出来事だ。深く考えるのはよそう。

俺は特に質問することなく、分かりましたと返事をした。

「いくつか、守って欲しいことがあります。

一つは、会っていただく人物の死そのものを邪魔してはいけないということ。助けようとか、救おうとか、そういうことはしてはいけません。死期に差はありますが、お相手の『死』はすでに決定していることです。

それから、会っていただく人物へのアプローチの方法は、ご自身で決めていただきたい。こちらからは指定しません。ただし、参考となるであろう情報は予めお渡ししますので、自由に活用していただいて結構です。

それと、一つだけならば嘘をついても構いません。例えば、ご自分の本名や本業を隠し、誰かに扮してお会いになる、といった方法をアプローチの手段として用いていただくのは問題ございません。そこから派生する、いわゆる人物設定のようなものも、『一つ』の中に含むこととします。

ただし、関連性のない嘘を二つ以上重ねることは、違反行為となります。」

なるほど、どうやら俺には打ってつけの仕事のようだ。

果たして俺に、これから死にゆく人に前を向かせるような能力があるのかどうかは依然として不明だが、役になり切って芝居を貫き通すことに関しては、むしろ得意とするところだ。

「まずは、三人の方にお会いしていただきたいと思います。一度にではありません。お一方ずつです。いかがでしょうか?」

報酬額に目が眩んだ俺に、断る理由はなかった。

その金額が受け取れるのであれば、夢の中の出来事であるという胡散臭さなど、取るに足らない問題だった。

分かりましたと答えると、早速、その場で一人目の指示があった。

それでは契約成立ということで。日時は三日後。

相手は、とある屋敷に暮らす、目の見えない老婦人だった。

◆

ジャック・ダニエルの入ったグラスをテーブルに置き、火の点いた煙草を灰皿に置き、しっかりと胸の前で腕組みをしていることを除けば、先輩は先ほどと同じように、体のあらゆる動きを止めて俺の話を聞いていた。

俺は小さなため息を吐いて、グラスに幾ばくか残ったシングル・モルトを一気に飲み干した。舐めるように口の中で転がしていたそれまでと違い、喉の奥から食道を経て胃に至るまでの一連の通り道が、タイムスリップに挑むデロリアンのタイヤ跡のように直線となって焼け焦げた。

「三人に会うから、三役。」

ようやく、先輩が口を開いた。

そして、納得したとでも言うように、何度か首を上下に揺すった。

俺は声を出さずに、一度だけ小さく頷いた。

「それで、実際に会ったわけだ?」

「死神の爺さんに指定された日に、指定された場所に行くと、会うべき方は本当にそこにいました。そして、会って、話をして、別れた。それだけです。」

「本当に、それだけで・・・」

そう呟く先輩の声は、果たして俺に話の続きを促すためのものなのか、それともただの独り言なのか、区別がつかなかった。

「家に戻って、一息吐いてベッドに潜ると、また夢の中に死神の爺さんが訪ねてきた。特に時候の挨拶も世間話もなく、仕事への礼を言われ、報酬は指定の口座に振り込んだと伝えられました。

次の依頼が決まったら、またお伺いしますと言い残して、死神の爺さんはほんの数秒で夢の中から去っていった。」

翌日、半信半疑のまま銀行に行って通帳記入してみると、本当に報酬が振り込まれていた。名義は匿名で、額面はきっかり100万円。ご丁寧に振込手数料も負担してくれていた。

その後、最初のコンタクトで死神の爺さんが言っていた通り、二度に亘って仕事の依頼があった。

「ここに来る前、元妻の口座に200万円を振り込んで来ました。娘の養育費も含めた『慰謝料』として。連絡もしましたが、もちろん彼女は信じていませんでしたよ。私にそんなまとまった金がないことくらい、知っていますから。恐らく明日、半信半疑で銀行に行って、驚くことになるでしょうね。私と同じように。」

「ん? 200万円?」

俺は小さな苦笑いを浮かべながら目を瞑り、顎を引いた。

「実は、最後の仕事を失敗してしまったんです。」

「失敗?」

先輩は、もはやジャック・ダニエルも煙草も口にするのを忘れていた。

意外にも、かなりの深さまで俺の話にのめり込んでいるように見受けられる。それでも、本当に信じているのか、酒の席での与太話を面白がっているだけなのかは、分からない。

「今朝、最後の仕事を終えたばかりなんです。三人目の『死にゆく人』に会ってきたばかりなんです。でも、失敗してしまった。」

先輩は何も言わずに、ジャック・ダニエルを一口飲んだ。

そしてしばらくしてから、少しだけ眉間に皺を寄せた。

遅ればせながら、今しがた口にしたジャック・ダニエルの味が薄くなっていることに気づいたのだろう。グラスを少しでも持ち上げればくるくると転がるほど、透明なアイスボールは小さくなっている。

「失敗とは、どういう意味だ?」

「単純な話です。三人目に会った相手の死を妨げてしまったんです。」

「妨げてしまった?」

「目の前で屋上から飛び降りようとしていたところを、止めてしまった。」

「どうして?」

俺は何も言わずに、首を左右に振った。

◆

俺と先輩は、それぞれ三杯目のシングル・モルトとジャック・ダニエルを注文した。そして、互いに無言のまま飲み続けた。

俺はまた銘柄を変えた。それはハイランドの南の方で蒸留されたスコッチで、柔らかい甘味がありコクもなめらかだった。何もつままずにそのままゆっくり味わうには、最適だった。

しばらくすると、体中を駆け巡る酔いに、感じ慣れた心地良さが戻ってきた。

俺は、初めての誕生日プレゼントとして元妻からもらった、使い古したショルダーバッグから再び煙草を一本取り出して、火を点けた。

ゆっくりと吸い込み、ゆっくりと吐き出す。

ゆっくりと肺を膨らませ、ゆっくりと元に戻す。

自然と、顔がほころぶ。

そっと目を閉じると、ようやく、口の中に広がるウイスキーと煙草の香りが織り成す混沌を楽しむことができた。

「ルールを破ると、どうなるんだ?」

「その時点で契約は終了。制裁が与えられると言われました。」

「制裁?」

「『物理的な死』だそうです。」

先輩は、固く口を一文字に結んだまま、押し黙っている。

「それがどのような方法で為されるのかは分かりません。

でも、人々から私の記憶がなくなるとか、世界中の記録から私の情報だけが削除されるとか、そういった概念的な死ではなく、物理的に命を奪われる『死』であるならば、私はそれで構わない。

心臓が止まり、すべての生命活動が停止するのであれば、その原因が病気であろうが、事故であろうが、他殺であろうが構わない。

自殺でなければ何でも。

あまりにも痛い方法はちょっと怖いですが、私の保険金が元妻と娘のところに届くのであれば、贅沢は言えません。」

三人目の死を妨げたことにより、俺が勝手に自分で自分に課した「慰謝料」としての金額には届かないことになってしまった。だからといって、同じことを再度、繰り返す気持ちにもなれなかった。

そもそも、ルールを破ってしまった俺には制裁が待ち受けている。物理的な死だ。挽回のチャンスなどない。だからこそ俺は、これまでに得た報酬を慌てて妻の口座に振り込んで来たのだ。

もはやここまでかと諦めかけた時、まだ死神の爺さんと出会う前、最初に自分の生命保険が頭に浮かんだことを思い出した。

まとまった金額を得る方法として、自殺を考えたことを。

そして、あの時に断念せざるを得なかった問題は、既に消滅していることに気がついた。「物理的な制裁」を受けることになった俺は、図らずも「自殺の疑いのない死」を得ることができる状態にあるのだ。

しかし、ホッと胸を撫でおろしたのも束の間、別の疑問が脳裏を過った。

果たして、離婚が成立していても俺の保険金を元妻が受け取ることは可能なのだろうか? 受取人を娘に変更しておくべきだっただろうか?

いいや、まだ離婚届は俺の手元にある。離婚は成立していない。

「そこで、先輩にお願いがあります。」

そう言って俺は、目の前の離婚届を横にずらして、先輩の前に差し出した。

先輩は、カウンターの上に置いてあった煙草を一本くわえ、ZIPPOで火を点けた。

「あとは俺が記入して提出することになっていたのですが、恐らく俺にはもう時間がない。それに改めて見ると、協議離婚なので証人も必要なようです。我々二人だけでは成立させられない。俺には、先輩しか思い浮かびませんでした。」

「つまり、証人になって役所に届けろと?」

「離婚届の提出に委任状は不要です。申し訳ないですが、頼まれてもらえませんか?」

先輩は、グラスを持ち上げたまましばらくの間、動かなかった。

「それならば、この離婚届は提出されない方がいいんじゃないか?」

確かに、俺もその可能性を考えなかったわけではない。

「でも、縁が切れていた方がおかしな勘繰りをされないで済むと思うんです。もし『元妻』には保険金を受け取る資格がなかったとしたら、それはもう仕方がない。怖いのは、私の死が不自然であると思われてしまった時です。制裁の方法が不明な以上、そのリスクはゼロにはならない。自殺と判断される分にはいいですが。」

「離婚が成立していないと、奥さんの方に疑惑の目が向くかも知れない?」

俺は黙って頷いた。

先輩は、まだ半分ほど残っていたジャック・ダニエルを一息にあおった。

そして、離婚届の上に自分の左手を開いて乗せた。

「分かった。オレの方は、どうにでもなるだろう。」

「ありがとうございます。」

「それじゃ、最後にもう一つ、聞いてもいいか?」

「どうぞ。」

「死神のルールとやらは、さっきの三つだけなのか?」

相手の死を妨げてはいけない。

相手にどうアプローチするかは自分で決める。

相手についていい嘘は一つだけ。

俺は丁寧に一つずつ指を立てて数えながら、自分が先ほど先輩に言った死神のルールを繰り返した。

「そもそもこの話は、他人に打ち明けてしまってもいいものなのか?」

そう言って先輩は、自分の胸に自分の人差し指を当てた。

「鋭いですね。最初に死神の爺さんに言われたルールには、もう一つありました。」

シングル・モルトの入ったグラスを持ち上げると、アイスボールの転がるからんという音が、想像していたよりも大きな響きとなって辺りを彷徨い続けた。これでは先輩のことを笑えない。

話に夢中になっていたのは俺も一緒ではないか。

微かに残された音色の余韻が暗闇の中へと吸い込まれていくのを待ってから、俺は口を開いた。

「お察しの通り、他言無用というものです。」

誰にも、話しては、いけません。

日本語の練習をする留学生のように、先輩はゆっくりと丁寧に呟いた。

その声色は、夢の中でその台詞を口にした死神の爺さんにそっくりだった。

一瞬にして、全身を悪寒が駆け巡る。

イメージだけでここまで再現できるとは、もう現役を退いて久しいとはいえ、やはり役者だ。隣をちらりと見やると、先輩は涼しい顔をして、空になったジャック・ダニエルのグラスを見つめていた。

「もし誰かにこの話を明かしてしまった場合は、他のルールと一緒です。」

「物理的な死、か。」

「俺にとっては、今さら制裁が一つ増えても、関係ないですが。」

俺は、短くなった煙草を灰皿の上で揉み消した。

そして、残り一本となっていた煙草を口にくわえて火を点けた。

「巻き込んでしまって、申し訳ありません。」

不愉快な気分にさせてしまった償いです。

そう言って俺はバーテンを呼び、先輩の分まで勘定を払った。

「先輩におごるのは、これが最初で最後です。」

◆

春の夜は、昼間の温かさとは比較にならないほど肌寒かった。

今朝がた、とある女の子にあげてしまったオークランド・アスレチックスのキャップがあれば、もう少しこの寒さを防ぐことができたかも知れないが、ないものはない。

もしも向こう側で再会できる日が訪れたら、俺はみんなに頭を下げて謝る必要があるだろう。

本当の俺は、人探しの得意な探偵でもないし、律儀な看護師の旦那でもない。もちろん、型破りな中学校教師でもない。

明日の朝、彼女が見せるであろう表情を想像すると楽しみではあるが、それを確かめる術がないのが残念だ。

考えてみれば、俺は彼女に「ごめんね」を言うことすらできない。

しっかりと自慢話を伝えることで、勘弁してもらうしかなさそうだ。

◆ ◆ ◆

妙な巡り合わせも、あるものだな。

彼から受け取った離婚届を眺めながら、私は小さなため息を吐いた。

まさか知り合いに当たるとは想像すらしていなかった。

それでもやはり、最初の仕事だけは相手を指定しておいて良かった。そんなことがルール上可能なのかは分からなかったけれど、駄目で元々の思いで相手の属性を「この仕事の経験者」にして欲しいと希望しておいたのだ。

報酬が半額になってしまうのは実に惜しかったが、おかげで私は過不足なく仕事の流れを把握することに成功した。

死神の話が、質の悪い冗談ではないということを証明できたのも、大きな収穫だ。

さあ、急ごう。

ゆっくりと時間を食い潰している暇はない。

私の仕事はこれから先がまだまだ長いのだ。三回で済ませることのできた彼とは、わけが違う。ただでさえ、最初の相手にこんなレアケースを希望してしまったせいで、自分の想定よりも既に若干の遅れが生じている。

一刻も早く家に帰って眠りに就き、夢の中で次の指示を待たなければならない。

◆

色褪せたショルダーバッグを斜め掛けした後輩の背中が扉の向こうに消えてから、時計の秒針がきっかり一回りする間に、私は離婚届の証人欄に必要事項を記入した。

恐らく、離婚が成立していようがいまいが、受取人を変更していない限り彼の保険金は元奥さんの手に渡るはずだ。その点では、私のこの行為に然したる意味はない。しかし、大切なのは真実ではない。彼にとって「癒し」となるかどうかだ。

そう。使命を果たさなければ、私の報酬にはならない。

ふと、一つの疑問が私の頭の中に浮かんだ。

彼は先ほど、最後の仕事を失敗してしまったと言っていた。

しかし、あくまでも彼は「相手が屋上から飛び降りるのを止めた」だけだ。

それは、必ずしも仕事の失敗を意味するとは限らない。それだけでは、相手の「決まっている死」を妨げたと断定することはできない。

なぜなら、我々は死神から、対象となる相手の明確な死期や死因を聞かされていないからだ。

その時、店の外から立て続けに二度、大きな音が聞こえてきた。

どちらも、かつて父親の田舎で耳にした音によく似ていた。

屠畜場に響き渡る獣の悲鳴のような音。

それから、採石場に仕掛けられたダイナマイトが爆ぜるような音。

やれやれ、これではどちらの制裁なのか分からない。

死を妨げてしまったせいなのか、それとも他言してしまったせいなのか。

まあ、どちらでもいい。

私は、はやる気持ちを押さえて静かに腰を上げた。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?