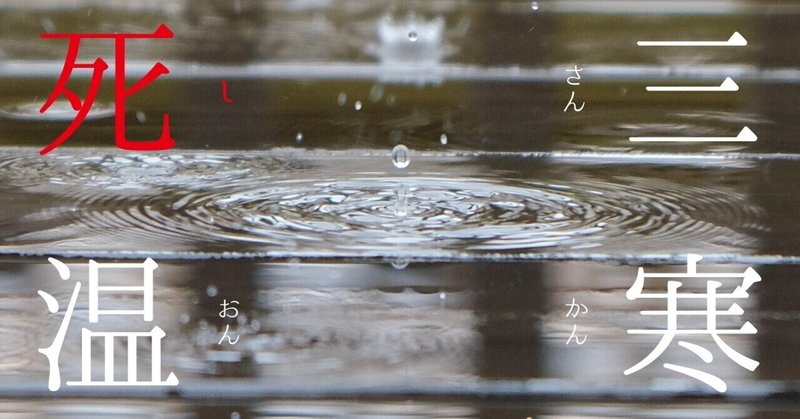

長編小説【三寒死温】Vol.18

第三話 型破りな中学校教師

【第三章】従兄に恋をする従妹

まるで能面のようなのっぺりとした無表情を浮かべながら、色白の男が扉を開けて入ってきた。

どこを見ているのかも分からない、何を考えているのかも分からない。

見た目通りに「能面」と陰で呼ばれ、男女を問わずクラスの大半から敵視されている気味の悪い担任教師だ。

担任がすべての授業を受け持っていた小学校と違って、中学校に上がると教科ごとに担当する教師が変わるようになった。

そのため、例えば隣のクラスみたいに担任が音楽の教師だったりすると、一週間のほとんどは朝と夕方のホームルームの時しか担任の顔を見る機会がないという、何とも羨ましい現象も起きていた。

彼女たちが幸運なのか、あたしたちが不運なのかは分からないけれど、心の底から、この能面のような色白の男が数学の教師じゃなかったらと思う。

能面の登場によって、前夜のテレビドラマや歌番組についてあれこれ騒ぎ立っていたあたしたちだけの品評会は終わりを告げた。

そして、教室内を気怠い緊張が包み込んでいった。さあ、お決まりのお説教が始まる。

大きく二回、手をぱんぱんと叩いてから発せられるその男の朝一番の説教は、あたしの右耳から入ってくる時にはしっかりと嫌味に満ち溢れているのだけれど、左耳から抜け出ようとする頃にはなぜかその日の給食の献立に変換されているから不思議だ。

もちろん、いつも食べ物なわけではない。

それは時には、放課後に待ち受けているであろう、部活動での鬼のしごきに変換されることもある。夕飯時のバラエティ番組でアイドルグループが踊る、新譜の歌詞だったりもする。

毎朝、繰り返されるお決まりのパターン。そんな、いつも通りの朝が訪れるものとばかり思っていたが、この日は少し違った。

今日で二学期も終わりだから、いつもよりはちょっと長いかなと覚悟はしていた。しかし、壇上に上がった能面の顔から、見慣れたはずの無表情が消えたのに驚いた。みるみるうちに、口元が緩んでいくではないか。

「どんなにかっこいいことを言ったところで、自分がクスリで死んでりゃ世話ねえな。」

クラスのみんなから溢れ出たため息に、教室が蜃気楼みたいにゆらゆらと歪んでいく。

この場にいる全員が、今朝のニュースのことを言っているのだと瞬時に理解した。十代のカリスマと呼ばれた歌手が、覚醒剤を過剰摂取した状態で死亡しているのが発見された事件のことを言っているのだ。

新聞でも大々的に取り上げられていたし、テレビではどのチャンネルに回してもこの話題ばかりだった。

あたしは特に大ファンというわけではなかったけれど、男の子連中がこぞってカラオケで歌っているものだから、この歌手の曲はほとんど知っている。少ないながらも、中には個人的にシンパシーを感じるものもあった。

クラスメイトの何人かは、あからさまな嫌悪の表情を顔に浮かべた。

修なんて、部活の新人戦の時でさえ見せなかったような鋭い目つきで、壇上の能面を睨んでいる。

「お前らお気に入りの歌も、クスリの力借りて作ってたんだなあ。説得力の欠片もねえ。」

能面が、左側の口角だけを上げてそう言い放った。

そして、しんと静まり返る教室を舐め回すように右から左へと眺めると、明確に嘲笑だと分かる表情を浮かべた。

修をはじめとした壇上を睨んでいる面々の中で、何かのスイッチが押された気配を感じる。

「何も知らないクセに。」

静寂の中、誰かが小さいけれどはっきりした声で呟いた。

それは、学級委員タイプとまでは言わないまでも、十分におとなしい部類に入る岬の声だった。

しかし、それに続く声は上がらない。

再び、冷たい静寂が教室を侵食する。

たっぷり深呼吸一回分くらいの時間が流れた後、校庭前の大通りを走るバスのエンジン音が、いつもより三割増しくらいの大きさで聞こえてきた。

一度も途絶えることなくそのまま静かにフェイドアウトしていったところをみると、どうやらバス停には、降りる客も乗る客もいなかったみたいだ。

「ふん、お前たちは、あんな人生送るなよ。」

あたしたちだけでなく能面にとっても、そんな悪態を吐いたのが岬だということは、想定外だったのかも知れない。

それとも、本当にその歌手のことを詳しく知らないから、それ以上の中傷の言葉が見つからなかっただけだろうか。

いずれにせよ能面はそれだけ言って、これまたいつもより三割増しくらいの無表情に戻っていった。

あんな人生。能面はそうハッキリと口にした。

あんな人生。死者に向かって何という言い草だろう。

もちろん、その歌手の過激な歌詞を地で行くような真似事が全国各地の学校で起き、これ見よがしにネットで拡散されていたから、教師たちがその歌手を目の敵にするのも無理はない。

でもだからといって、人ひとりの人生すべてを否定する必要はないだろうし、教師だからといってそんな権利があるわけでもない。百歩譲って、クスリに手を出すなというだけならまだ話は分かるが。

そもそも、何をもって「あんな人生」と言っているのだ?

岬の言う通り、その歌手の人生なんて能面はこれっぽっちも知らないはずではないか。

「先生は、これまでにどんな人生を送ってきたんですか?」

朝のホームルームも終わりに近づいた時、能面の「何か質問は?」という問いかけに対して、アラタが手を挙げて発言した。

「何か言ったか?」といった能面の声は、まるで生まれたての子犬のようだった。よく聞かないと、その震えは分からない。

「聞こえませんでしたか? それじゃ、もう一度、質問します。先生は、これまでにどんな人生送ってきたんですか?」

「何でそんなことを聞くんだ?」といった能面の声は、今度は生まれたての仔馬のようだった。聞いただけで、大きく震えているのがはっきり分かる。

「人の一生を取り上げて『あんな人生送るな』なんて、自分が送ってきた人生によっぽど自信がなきゃ言えませんよね?

その素晴らしい人生っていうものに、興味あるなぁと思って。」

ついには、常に真っ白だったはずの能面の顔に、仄かながらも赤みが差してきた。ちょうど、頬骨が突き出たてっぺん辺り。薄くチークを入れたみたいにほんわりと色づいている。

入学以来、初めての出来事に、教室全体が異様なざわつきを見せる中、修が机をバンバンと叩きながら笑い声を上げ、椅子が後ろに倒れるくらいの勢いで立ち上がった。

嫌な予感がする。

こいつは昔から、ちょいちょい調子に乗っては余計なマネをするのだ。

「確かに、自分のが小さいくせに、あの『粗チン』とは言えねえよな!」

あたしは、がっくりとうなだれた。

ああ、やっぱり。こっちが恥ずかしくなるくらい、本当にバカなんだから。

見てみなさいよ。

満月の夜の引潮よりも大きな音を立てて、クラスの女子たちが一斉に引いていってるの、分かる?

あたしが顔を赤らめるのとは裏腹に、能面の顔からは勢いよく血の気が引いていった。リトマス試験紙のアルカリ性反応を逆回転してみたら、きっとこんな感じなのだろう。

「サーッ」という立体文字が、教室の天井を埋め尽くす。

◆ ◆ ◆

修が、足元にある小石を蹴飛ばしながら大声で叫んだ。

「ちぇっ! お前のせいでとんだとばっちり喰わされた~!」

みんな両手に大きな荷物を抱えている中、修は軽そうなダッフルバッグをぐるぐると頭の上で振り回していた。

きっと、中身はほとんど何も入っていないのだろう。

少し前から、ロッカーや机の中にある置き勉教材を重くない程度にちょっとずつ持って帰っていたに違いない。こういうところだけは、用意周到というか、機転が利く。普段はあんなにポンコツなのに。

「その台詞、そっくりそのままリボン付けて返す。」

そう言って、アラタが修を小突いた。

「何だよ、助け舟出してやったんだぞ。」

そう言って、修がアラタを小突き返す。

「頼んでねえよ。」

「そう言うなって! ウケてただろ?」

「男にはな。女子は全員、引いてたぞ?」

「そうね。明日から、修くんと口を聞いてくれる女子は、私たち二人だけになると思う。」

岬が頷きながらそう言って、あたしの方をちらりと見やった。

「マジか? どうも避けられてるような気がしてたんだよな~」

修がそう言って、大げさに頭を抱えた。

「俺まで同じ目で見られてんだぞ! こっちこそホントにとばっちりだよ。」

アラタがそう言って、さっきよりもう少し強めに修の頭を小突いた。

こうして四人で一緒に帰るのは、久しぶりのことだった。

それこそ、一学期の終業式以来ではないだろうか。入学当初はしょっちゅうだったけど、今では授業も部活もない午前中日課の時くらいしかない。

あたしと岬、アラタ、修は、みんな同じ小学校の出身だった。

当然、帰り道も一緒の方角なわけだけれど、実は同じ小学校からこの中学に通っているのもこの四人しかいない。たまたまあたしたちが住んでいる一角だけ、みんなと中学の学区が違ったのだ。

だから、いわゆる「昔からの仲良し四人組」というわけではない。

当時はあくまでも、数多くいる同級生に過ぎなかった。

修とアラタには、一時、お互いの家の行き来もあったらしい。

でも、転校組のあたしなんて三年間しかいなかったし、修以外とは同じクラスになったことさえなかった。

もしかしたら、そんなあたしたちの寂しい背景を考慮に入れてくれたのか、中学に上がるとあたしたち「はぐれ学区」の四人組は、揃って同じクラスとなった。

「ホント、修は一言多いんだよ。結局、アイツの答え聞きそびれちまったじゃないか。」

三度、アラタが修の頭を小突いた。

「修くんがちゃちゃ入れなかったら、能面は何て答えていたのかしらね?」

岬も、アラタに乗っかる。

「何だよ、あれ本気だったのか? てっきりイヤミ攻撃だと思ってたけど。」

「そもそもさ、能面が何をもって『あんな人生』なんて定義したのか、そこにカチンときたんだ。」

どうやら、アラタもあたしと同じだったようだ。

薬物中毒で死んだ人間がその行為を断罪されたところで、それは仕方がない。自動自得だ。何も言い返すことなどできないし、過剰に庇い立てするつもりもない。そんなことよりも、人の人生を路上に落ちている石ころのように軽く扱った能面の尊大さに、腹が立ったのだ。

「オレ様の一言がなくても、怒鳴って終わりだっただろうけどな。」

修は、腕組みをしながら何度も頷いた。

「きっとそうね。でも、二人が反抗してくれたおかげで、スカッとした。これはきっとみんなも同じ気持ちよ。」

岬は、再度、あたしの方をちらりと見やった。

「だったら、白い目で見るのやめてくれって言ってよ、女子全員に!」

「ちょっと待てって、俺は別に反抗したワケじゃねえぞ!」

そう言ってアラタが修の頭を小突こうとすると、四度目にしてようやく、修はアラタの攻撃を避けて一目散に駆けて行き、こちらに手を振りながら信号を左へと曲がって姿を消した。

ちょうど、帰り道がばらける交差点に差し掛かっていた。

「それに、岬が『何も知らないクセに』って言ったから、俺も便乗しただけなんだけどな。」

アラタも、じゃあな~と大きな声で叫びながら走り出した。

そして、歩行者信号が点滅しているのも気にすることなくそのまま一直線に駆け抜けて行き、あっという間に見えなくなった。

◆

あたしと岬は、次の青信号を待ってから横断歩道を渡って交差点を右折した。あたしたちの帰り道は、もう少しだけ一緒だ。

それでも、ほんの50mくらいのものだけれど。

「ちょっと聞いてもいい? 違ってたらゴメンだけど。」

そう言って、岬はあたしの顔を覗き込んできた。

「なに?」

「もしかして、修のこと好き?」

ええっ! 突然すぎる岬の問いかけに、あたしの心臓が一瞬だけ停止した。

「どうして?」

辛うじて絞り出したあたしの声は、からからで声になっていない。

「だって、帰り道、ずっと黙っていたから。」

「それは、たまたまじゃないかな?」

「そう?」

「だって修は部活も一緒だし、わざわざ喋ることもないしさ。」

「ふうん。」

「それに、その理屈ならアラタも候補じゃん?」

あたしはどうにか取り繕って、まともに聞こえそうな言い訳を並べた。

「修くんがバカやった時、自分のことみたいに赤くなってたし。」

げげっ、見られていたのか!

確かに、あたしの斜め後の方に座っていた岬からなら、少しくらい離れていてもあたしの表情なんて筒抜けだったかも知れない。

ちょっと待って、今「しまった!」って顔しているあたしの表情も、見られているんじゃない?

何となく、ニヤニヤとにやける岬の顔が間接視野を通して見える気がする。

すると岬は、芸能人に質問を投げかけるレポーターみたいに、手をマイクに見立ててあたしの顔の前に向けながら言った。

「いつからですか?」

「・・・去年。六年生の時から。」

普段は大人しいのに、たまにスイッチが入った時の岬は、とても饒舌になる。いつも通りのイメージでいると、あっという間に岬のペースに持っていかれる。

「同じクラスになった時ですね?」

「そう。」

「きっかけは?」

「たまたま席が隣になって、その時、すごく楽しかった。」

「もしかして、バトミントン部に入ったのも、修くん目当てですか?」

「目当てってわけじゃないけど・・・」

「ないけど?」

「・・・半分くらい。」

「お付き合いしているんですか?」

「してないよ!」

「告白は?」

「してない!」

「ご予定は?」

「ありません!」

「はい、現場からは以上です!」

あたしと岬は、二人して声を上げて笑った。

ああ、首に巻きつけたマフラーが暑い。

それどころか、背中が仄かに汗ばんでいる。

「もう、絶対に内緒にしておいてよ!」

「時間ある? ちょっと寄って行こうよ。」

そう言って、岬はバス通りを挟んだ向こう側にある公園の方向を指差した。更にその先には、あたしたちがかつて通っていた小学校がある。

「いいよ。久しぶりだし。」

中学に入学した当初は、知り合いも少ない上に帰る方向も一緒ということで、二人で寄り道をしてひとしきりおしゃべりしてから家に帰ることが多かった。でも、それも一学期の途中くらいまでの話。クラスでもそれぞれ友だちができ、夏に三年生が引退してからは、あたしたち一年生の部活動もかなり本格的になってきて、それどころではなくなった。

実際、せっかく修と同じ部活に入ったけれど、話をする機会なんて滅多にない。まあ、それは男女で活動内容が違うから、当たり前と言えば当たり前なのだけれど。

公園でベンチに腰を降ろすと、開口一番にあたしから反撃した。

「ところで岬は? 好きな人はいないの?」

「えっ?」と言ったきり、岬はしばらく口を開かなかった。

そんな岬の反応が、あたしには少し意外だった。

岬だって、絶対に聞かれると思っていたはずだ。それどころか、きっとそんな話がしたいのだろうと思っていた。恋愛相談とまではいかなくても、恋話がしたいから公園に誘ったのだろうと。

でも、好きな人なり彼氏なりがいなければ、即答で否定してくるはず。

それがないということは、いるということだ。

「アラタ? 違う?」

沈黙に耐え切れずに、あたしの方から先に聞いてしまった。

「違う、違う。アラタくんじゃないよ。」と首を振る岬。

「違った? アラタは絶対、岬のことが好きだと思うけど?」

「そんなことないでしょう。って言うか、ホントに修くんとは付き合ってないの?」

ええっ! またあたしのこと? そこに戻っていくの?

思いがけない展開に、今度はあたしが慌てて首を振った。

「そうか。てっきり二人は、付き合ってると思ってたんだけどな。」

「いや、あたしのことはいいから。岬の番でしょ!」

◆

岬の好きな相手というのは、彼女が家庭教師をしてもらっている親戚のおにいさんだった。

岬のお母さんのお姉さんのところの長男。

頭の中に家系図を描いてみると、「従兄=いとこ」ということになる。

岬に家庭教師が付いているということにも驚いたが、おにいさんといっても随分と年が離れていて、もう30を過ぎていると聞いて更に驚いた。

「本人は、四捨五入すればまだ30だって言い張っているけど。」

「あたしたちの倍以上、生きている人じゃん!」

「倍以上って・・・」と言いながら、岬は苦笑いを浮かべた。

「でも、言われてみれば確かにそうね。」

「いつ来てるの? 見かけたことないような気がするんだけど。」

そうなのだ。

同じクラスの子の家が家庭教師を雇っているとなれば、親たちの耳に入らないはずがない。

お前は大丈夫なのか? 塾にでも通った方がいいのではないか?

事が事だけに、多少のタイムラグはあっても絶対にあたしにも(悪い)影響があるはずだ。

「月に二回、私が向こうのお家に行ってるのよ。」

そう聞いて、あたしは納得した。

なるほど、それではこの辺りで噂が立つはずもない。

我が家は転勤族だったせいか、およそ親戚付き合いというものがないから正確なところは分からないけれど、岬の母親からしても、自分のお姉さんの家なら思春期の娘を通わせても安心だろう。

確か岬にはまだ小学校に上がる前の弟がいたはずだから、そのあたりも岬の方から出向いている理由の一つかも知れない。

「それにしても、そんなおじ…じゃなくておにいさんと話は合うの?」

「いいよ、気を遣ってくれなくて。自分でもおじさんって言ってるくらいだから」と言って、岬は笑った。

「ごめん、ごめん。どんな人? 写真とかないの?」

「ないわよ。そんなの、撮ってたら怪しまれるじゃないの。」

ホントにね、見た目は普通のおじさんだよ。

ベンチに座って足を前後に行ったり来たりさせながらそう言う岬は、こちらが抱きしめたくなるくらい可愛らしかった。

女の子って、恋をするとこんなにも変わるものなのかしら?

え、ちょっと待って、あたしも他の人から見たら、こんな風に可愛らしく映っているっていうこと?

・・・いや、何かあり得ない気がする。悲しいけれど。

「お世辞にもカッコいいなんて言えないし、まじめ一筋の堅物だし、正直言っておにいさんって呼ぶのも憚られるくらいおじさんだけど、どうしてなんだろう?」

「まあでも、そんなもんじゃない? あたしだって、どうして修のことが好きなのか分からないもん。自分で言うのもなんだけど。」

本当にそうなのだ。

あいつだってカッコいいわけじゃないし、頭がいいわけでもないし、運動神経ピカイチなわけでもないし、ポンコツだし、バカばっかやってるし。

あたし以外に、修のことが好きだなんていう女子に会ったことないし!

そう、あれは去年の秋。

小学校生活最後にして最大のイベント、修学旅行。

そのクライマックスと言えば、最終日の夜にクラスの女子全員で集まり、布団に包まりながら輪になって行う「好きな人」の告白タイムに他ならない。

一人ずつ名前を挙げていき、重なれば歓声が上がり、意外な人選には感嘆の吐息が漏れる。稀に教師の名前など挙がろうものなら、ありふれた旅館の一室はたちまち興奮の坩堝と化す。

たまたま布団の並びのせいで、あたしはかなり順番が後ろの方だった。

だから、誰と被るだろうかとドギマギしながら待っていた。

何となく目星も付いていた。

でも、その子の口からは別の男の子の名前が飛び出してきた。

あれ? と思っている間もなく、あたしの番はどんどん迫ってくる。

それなのに、誰一人として修の名前を上げる女の子はいない。

どうしよう。もしかしてあたしって趣味悪いのかしら?

あたしは次第に、修の名前を言うのが恥ずかしくなっていった。

そして気がつけば、無難に一番人気の某野球部エースを推していた。

今からメジャーリーガーを意識して頑張ってるなんて、スゴいよね。

そんな、思ってもいない選定理由までしっかりと添えて。

「あたしも一人っ子だからさ、お兄ちゃんに憧れた時期があったな。」

「それそれ。向こうもそうなんだよね。まるで妹扱いで、あんまり相手にしてもらえてないんだ。」と言って、岬は少しだけ頬を膨らませた。

「でも、どうなんだろう? 三十過ぎたおじさんが、中学生と恋愛してくれるのかな?」

「普通は無理よね。でも、別に今じゃなくてもいいの。もっとずっと先でいい。」

ああ、健気だ。岬ってこういうタイプだったのかしら?

パッと見は大人し目だし、実際にクラスではそんなに口数も多くない。

でも、あたしたちだけの時などは結構、おしゃべりだったりもする。

たまに、すごく芯の強いことを言う時もある。

そういえば、いとこ同士って結婚できるんだっけ?

ふと岬を見ると、彼女は目を伏せて、悲し気な表情を浮かべていた。

しまった!

何気はなしに頭に浮かんだ素朴な疑問だったけど、もしかして口に出していたのかしら?

慌ててあたしが謝ろうとすると、すでに岬は笑顔に戻っていた。そして、

「通知表、すごく良かったんだ。だからきっと、デートしてくれる。」

と言いながら、持っていた鞄を抱きしめた。

今日、ついさっき担任から渡された通知表が入っている鞄だ。

「何それ! そんな約束してるの? いいなあ。どこに行くの?」

「それを、相談しようと思ってたのよ。」

「あたしに? 何で?」

「いつもクラスで二人のことを見てて、てっきり付き合ってるのかと思ってたから。」

ああ、そういうことか。

「だから、どんなデートしてるかな、とかさ。」

「それは申し訳なかったねえ。相談する相手を間違えてるよ。」

「いいの。それほど期待していたわけじゃないから。」

あたしと岬は、再び、二人して声を上げて笑った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?