偉大なサックスプレイヤ―”ジョン・コルトレーン”絞り込んでオススメ5曲

再度、人生を生きなおす機会があったとしたら、もっと映画やジャズを究めて、一度評論家なんてものをやってみたかった。一家言持っているつもりだが、映画にせよジャズにせよ、これまでに見聞きした量が圧倒的に少なく、とてもそんな批評家たるレベルではない。

コルトレーンと私

では、ジョン・コルトレーンならばどうか。高校生からジャズを聴き始めて当時常に私のヒーローであった彼、サックスを習い始めて最初に目指した彼(笑)、そして私の生年に亡くなった彼。コルトレーンを代表する、と言えば、人に言わせると曲として「ブルー・トレイン」だ、アルバムとして「バラッズ」だという回答は少なくない。

今日は絞りに絞り込んだ極私的名演5曲をご紹介したい。偏りに偏った5曲だと思ってほしい。

AI模範解答

またしても、chat gptを借り出してしまおう。ジョン・コルトレーンの演奏とはどのようなものか。

Q. テナーサックスプレイヤーである「ジョン・コルトレーン」について、彼の初期から後期にかけての演奏スタイルの変化を踏まえ、ジャズ音楽における彼の偉大さについて説明してください。

A. ジョン・コルトレーンは20世紀の最も影響力のあるジャズミュージシャンの一人であり、彼の初期から後期にかけての演奏スタイルの変化は彼の偉大さの証であると言えます。

初期の頃、コルトレーンはビバップやブルースに強く影響を受けた比較的伝統的なスタイルで演奏していました。彼はテクニカルなバーチュオーソであり、華麗なソロ演奏を行うことができましたが、彼の演奏はまだジャズのメインストリームに根ざしたものでした。

しかし、1950年代後半から1960年代初頭にかけて、コルトレーンは人生や音楽に対する見方が大きく変化しました。彼はスピリチュアリティや瞑想に深い関心を抱き、これが彼の音楽に深い影響を与えました。彼の演奏はより実験的で抽象的になり、新しい和声やリズムのアイデアを探求し始めました。また、彼はインド古典音楽やアフリカ音楽の要素を取り入れるようになりました。この新しいスタイルは、しばしば単一のコードやモードを基にした長く強烈な即興演奏と、より複雑で挑戦的な和声やリズムのアプローチで特徴付けられました。コルトレーンの後期の音楽は、深くスピリチュアルで超越的なものであり、ジャズで可能なことの限界を押し広げました。そして、多くの他のミュージシャンに新しいスタイルや技法を試みるインスピレーションを与えました。

全体的に、コルトレーンの偉大さは、単に彼のテクニカルなスキルや即興演奏能力にあるのではなく、常に自己を新しい高みに押し上げる革新的で実験的な精神にあると言えます。彼の初期から後期にかけての演奏スタイルの変化は、この革新的で実験的な精神の証であり、今日までミュージシャンにインスピレーションと影響を与え続けている。

どうです、なかなかの答えです。常識的にはコルトレーンの評価は確かにこのようなものです。じゃあ5曲をリストアップしよう。

Blue in Green(1959年)

コルトレーン名義ではなく、マイルス・デイビスの歴史的名盤「カインド・オブ・ブルー」からの静謐な1曲。もちろんコルトレーンも素晴らしいが、トップのミュージシャンが集まったオールスターチームの競演といえる演奏だ。

5分半とあっという間に終わってしまう演奏。恐らく構成を決めて、各人のソロの長さも決めていたのだろう。いくらでも見事なソロをつなげていく能力のあるプレイヤーたちに「ソロは1コーラスだけね」などと指示をするとどうなるのか。頭から2分過ぎからのコルトレーンのソロは約50秒、続くビル・エバンスはわずか20秒ほど、最後のマイルスは後テーマ込みで1分半ほど。誰もバーンと演奏したりせず、淡々とそしてそれぞれの「印」を残し静かだが時に凄みのあるソロをつないでいく。どんなソロが出てくるのか、つばをごくりと飲み込んで聞き入ってしまう。コルトレーンの50秒、バラードのテンポに合せ、長めの音符をつなぐ前半から、時々ハッとする32分音符などの早いパッセージを混ぜて跳躍していく後半へ・・・何というか、その手があったかという展開ながら、もうこのソロしかないじゃない、と思わせる説得力を感じる。

chat gptが言うよう「1950年代後半から1960年代初頭にかけて、コルトレーンは人生や音楽に対する見方が大きく変化」し「この新しいスタイルは、しばしば単一のコードやモードを基にした長く強烈な即興演奏」が始まっている1959年のアルバムですが、コルトレーンは若手ながら「モード」を既にマスターし、自信をもって新しいスタイルの演奏を披露している。

Mr.P.C(1959年)

言わずと知れたアルバム「Giant Steps」からのマイナーブルース。私はこの曲をずっと吹きたかった。(いまだにテーマさえきれいに吹けないかもしれない)シンプルなブルースなのだが、テンポが速く、スイングせず演奏されている。採譜の楽譜を解説している佐藤達哉氏(テナーサックス)がこう書いている。「コルトレーンはここでの16コーラスに及ぶアドリブをほとんどこれらのスケールだけで処理しており、そのフレーズのバリエーションには目を見張るものがある。」(ジャズテナーサックスの技法 佐藤達哉著)同じスケールを用いながら音列を多様に組み替えて使用できるコルトレーンの技巧に驚きつつ(特に5分ごろの4バースなどを参照)、完全に音楽のリズムと一体化して微塵もぶれずにグルーブ感を以て吹ききる強烈なリズム感に圧倒される。

私事だが、かなり前だが、家の掃除をする際にこのアルバムをかけていた一時期がある。いい表現ではないが、せかせかした演奏が多いので、掃除がはかどる気がする。お勧めだ(笑)。

Summertime(1961年)

私がコルトレーンに感じるのは、生き急いでいるかのようなスピード感というか焦りのようなものだ。人生は短い、ゆっくりしていると終わるぞ、と言わんばかりに、コルトレーンは高速の音符を敷き詰めて込んで吹きまくる。(英語ではシーツ・オブ・サウンドと表現。)アルバムタイトルにもなっている「マイ・フェイバリット・シングス」で有名な一枚だが、敢えてこの曲を選ぶ。「サマータイム」は暗めのスローブルースとして演奏されることも多いが、コルトレーンのこの演奏では稀にみる、暑苦しい「サマータイム」になっていると思う。

メロディの演奏が終わる1分すぎから、いきなりトップスピードでソロを吹きまくり、それが訳が分からない音列で進むもんだから苦手な人もいるかもしれない。そして、私がしばしばコルトレーンの演奏にスリルを感じる瞬間なのだが、マッコイ・タイナーのピアノソロのあと、7分過ぎからエルヴィン・ジョーンズのドラムソロに入り(これも長い)、後テーマに向かって「さあコルトレーンが戻ってくるぞ」という緊迫感がたまらない。突っ走るコルトレーンの演奏は共通しているが、前掲の「Mr.P.C」とはバンドの雰囲気が全く違うのに気づくだろう。

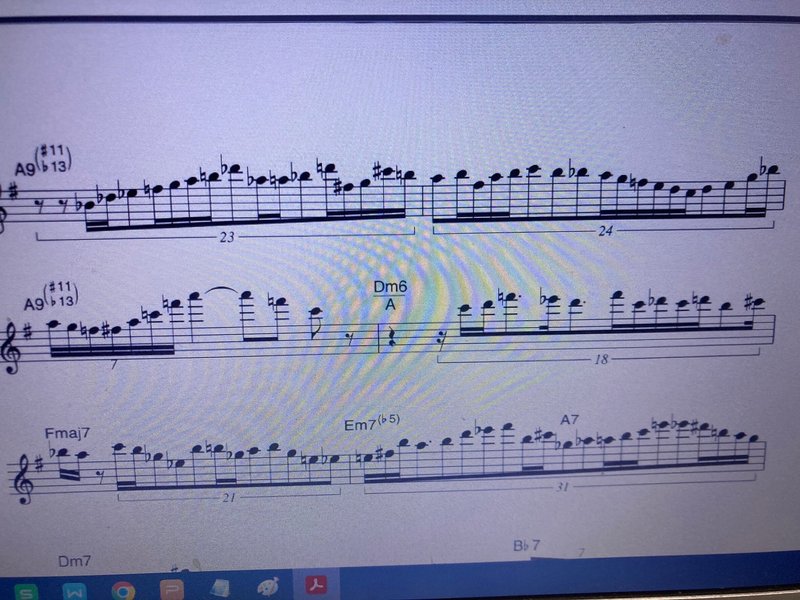

その昔コルトレーンと同じテナーサックスを習い始めた私は、コルトレーンのように吹くぞ、と意気込んで彼の楽譜(採譜されたトランスクリプション)を数冊手にしたものの、どの曲も全く歯が立たなかった。動画の下の写真は彼が「サマータイム」で吹いているソロの一部であるが、どう考えても同じテンポで吹けると思わないし、1小節さらうのにどれほど時間がかかるのかとため息が出てしまう。彼の演奏の特徴に5連符、7連符とか普通でない数の音符が多用される点があるが、この楽譜ではどういったらいいものか、??連符が続出する。

Afro Blue(1961年)

「Live at Birdland」からの1曲。impulse時代のコルトレーンを好きな人は多いと思うが、コルトレーンがこのimpulseレーベルに移って以降のアルバムは、名盤が多いばかりではなく、それ以前の作品と違って、chat gptが言うよう「彼はスピリチュアリティや瞑想に深い関心を抱き(中略)、彼の演奏はより実験的で抽象的になり、」と、演奏が「うまい、早い、複雑」というものから、精神性や霊性を帯びたといわれるようなものへと進化していく。(これにはimpulseのマーケティング戦略やジャケットのイメージも深く関与している)

ソプラノサックスをジャズに定着させた功労者でもあるコルトレーンだが、彼のソプラノの音質はお世辞にもいい音とは言えない。例えは悪いがケニー・Gのような「ポー~」と夢見るような音色ではなく、「ビエー~」とでも言うチャルメラ的な音質だ。これはコルトレーンが、そもそも豪音のテナープレイヤーであるのに、小さなソプラノサックスに多量の息を吹き込んでしまっている(オーバーブロウ)からという理由のみならず、彼が中東~中国で用いられるチャルメラ状のリード楽器とそれらが奏でる祭祀音楽に注目していたからだと思われる。

そして60年以降にバンドとして一定期間固定されたこの黄金のカルテット(マッコイ・タイナー、ジミー・ギャリソン、エルヴィン・ジョーンズ)をバックに、この数年前には考えられなかったようなスタイルと音圧で、聴衆を襲ってくるのが、この時期の演奏だ。ライブ盤で録音の音質も今一つといえるが(ベースなどほとんど聞こえない)、バンドが一体となって、コルトレーンのソロを煽り、やがて宗教的なエクスタシーを迎えようとしているのかと思わせる演奏が展開される。

冒頭コルトレーンによるメロディの後、マッコイ・タイナーのピアノソロに入り、4分50秒過ぎに満を持してコルトレーン登場。過去のモード奏法のマスターから、コルトレーン・チェンジと呼ばれる独特のコードの読み替えを行う学者的なスタイルを経て、コルトレーンのこの時期のソロには、もはや特定のコード一発でやっているのかと思わせながら、そこからも外れていく浮遊感のあるフレーズが連なる。ジャズの世界でいう、スケールアウトする演奏のスタイルは、この時期のコルトレーンがジャズに残したものの一つだろう。

7分30秒に後テーマへ戻りエンディングへ向かうが、コルトレーンはメロディを倍に引き伸ばして演奏し、これでもかとメロディを繰り返してくる。

1965年にコルトレーンは有名な「至上の愛(Love Supreme)」を発表するが、同アルバムで提示される、朗誦というか、祝詞というか、お経というか、祈りというか、そのような特定のモチーフを繰り返す演奏が現れてくるが、このAfro Blueにもその萌芽が認められる。

今気づいたのだが、「マイ・フェイバリット・シングス」と「Live at Village Banguard」とは同年にリリースされている。音源としては「マイ・フェイバリット・シングス」は1960年に録音されていたから、翌年のこのヴィレッジヴァンガードの演奏との間で、コルトレーンそしてこのカルテットは変化を深めていたと言えるだろう。

Wise One(1964年)

アルバム「クレッセント」からの1曲。すべてコルトレーンのオリジナルからなるこのアルバムには、「クレッセント」、この「ワイズワン」、そして「ロニーズラメント」といったバラード的なスローテンポの曲が多く含まれている。内省的なメロディをルバートで演奏し、インテンポでソロに入る、そんな構成の曲が印象的だ。この時期のコルトレーンは複雑な転調を繰り返す技巧的なソロは取らず、ほぼコード一発で進めていくようなスタイルにはっきりと転向している。

コルトレーンのソロをコピーするのは容易でないとしても、メロディだけでも吹いてみると、自分まで内省的な気持ちになってくるというか、コルトレーンの気持ちをなぞることができるようで、楽器を演奏する人たちにはお勧めだ。何が?と説明しにくいのだが、スタンダード曲のバラードとは吹いている気持ちが違う。このコルトレーン風のバラードの質感は例えばブランフォード・マルサリスの「レクイエム」以降のアルバムに引き継がれていると思う。

動画ついでだが、コルトレーン・ファミリーも、本曲をよく演奏しており、息子のラヴィ・コルトレーン、ジャック・ディジョネット、マット・ギャリソンによる演奏をつけておく。

そして・・・

1964年のアルバムのあと、1965年以降、コルトレーンは進撃を続け、フリージャズへと傾倒していく。しかし以前、コルトレーンの伝記を読んだおりに知ったのだが、当時ジャズ界に1950年代(後半)からフリージャズの流れはあったらしく、当時からコルトレーンはセッションなどに参加しており、実際にアルバムを出すのが65年~ということだ。

コルトレーンは主にリーダーとして活躍した67年の死までの10年間に演奏スタイルを目まぐるしく変化させていたが、(ビバップ風のスタイルに戻ることはなかったものの)実は、いずれのスタイルへも往還できるプレイヤーであったのではないか。例えば、落ち着いた名盤の『ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン』は「Live at Birdland」と同年の演奏である。

5曲使い果たしてしまった、、。「至上の愛」にも触れず、65年以降のアルバムにも触れず、終わってしまい心残りなのだが、、、まあ私のセレクションということで。

かつてコルトレーン命だった私も今はたくさんのジャズを聴く。(それでもサックスプレイヤーがメインではあるが。)当時、コルトレーンの延長上にこそジャズの未来はあると思っていた。そう、コルトレーン派だの、ブレッカー派だの、パーカリアンだの、議論していた時代があったから。しかし、最近もう「この人はコルトレーンだ!!」と思わせるような人はいなくなった。もっとジャズは多様で多元的に発展している。(それよりもジャズに憑いたパーカーの影響の方がずっと深い。)しかし、多くの演奏家のアルバムの例えば1曲のどこかにでも、コルトレーンの残したものは遺っていると本当に思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?