武田惣角の二つの宝物(上)

明治31年5月12日 霊山神社宮司 保科近悳(ちかのり、旧会津藩家老西郷頼母)から武田惣角が皆伝を受けた際のことは、いろいろなところで書かれていますが、鶴山先生のメモでは次のようになっています。

近悳は、「剣を抜くと身を滅ぼすから、今日よりは剣を捨て合気柔術で身を立てよ。」

「すでに剣の時代は去ったのだ。これからの貴殿の義務は、会津藩の御止技であった合気柔術の秘法を後生の方に伝えよ。このままで、会津藩の秘宝を絶えさせないように。」と訓示し、惣角が所持していた英名録に

「しる人や 川の流れを打てばとて 水に跡ある 物ならなくに」の一首を書き添えた。

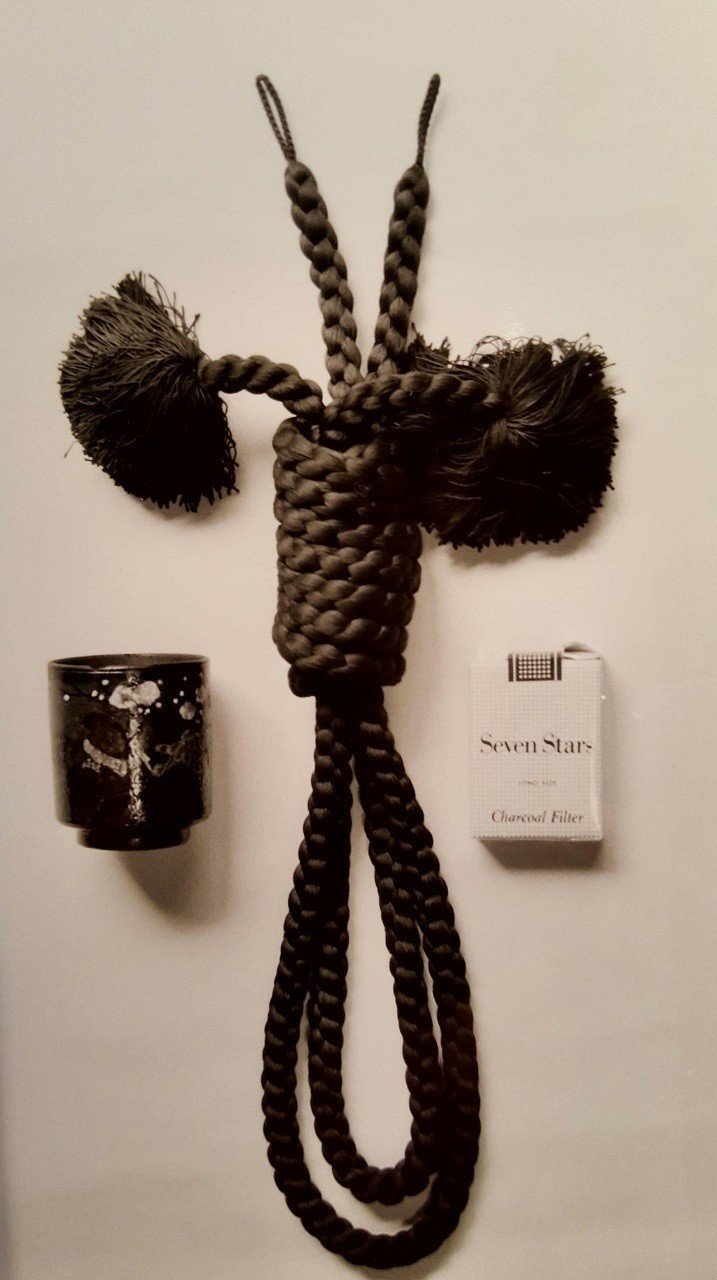

さらに近悳は旧会津藩主松平容保(かたもり)公あてに、廃刀令施行後の新時代に適応する「やわら」として、秘伝公開の許可を求める添状を書き、惣角にもたせたのです。容保公は、「会津藩が総智をかたむけて理論体系化した会津藩御式内の秘法が大東流合気柔術として広く世のためになるよう公開の方法を考えよ。」と訓示され、こころよく快諾し、その証として自ら羽織っていた羽織の紐を抜き取り惣角に下賜されたのでした。

これ以降、惣角は容保公から拝領された紫色の羽織の紐を青森で客死するまで肌身離さず持っていました。これが宝物の1です。

メモは以上のとおりですが、史実としては、容保公は明治26年に亡くなっていますから、容保公に直接報告することはありえません。息子の誰かおそらく伊佐須美神社宮司であった松平健雄あたりに報告し遺品の羽織の紐を譲り受けたのではないかと推測しています。この話も伝聞ですからその途中で誤りや脚色が生じたのでしょう。なお、藩はなくなっても家臣からは主君は代々主君(殿様)として崇められますから、容保公亡き後もこのような報告がなされたものと思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?