アメリカ人文紀行・おわりに──善きアメリカの記憶のために

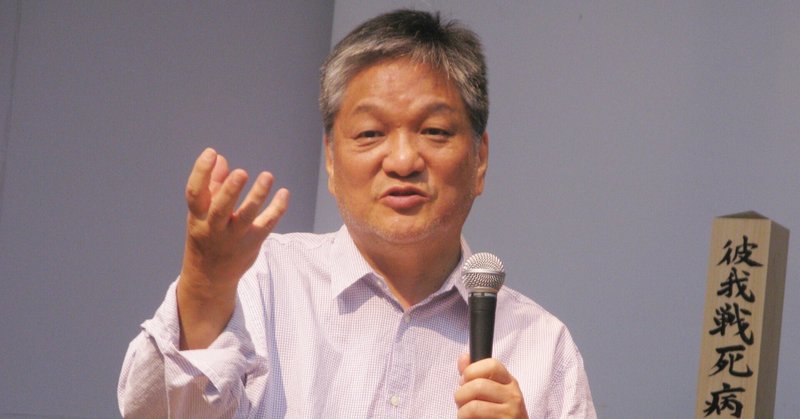

2023年12月18日に亡くなった作家・徐京植さんの「絶筆」を公開します。

2024年1月に、韓国の出版社・バンビから出版される『アメリカ人文紀行』の「おわりに」が徐さんの「絶筆」になりました。

脱稿は12月12日ですが改訂稿として、亡くなる前日の17日に翻訳者に送られた原稿です。

アメリカ人文紀行・おわりに

善きアメリカの記憶のために

人文紀行シリーズの最新刊として「アメリカ」を取り上げたのは2016年のことである。この間に7年余もの歳月が去った。このシリーズの過去の2冊『メデューサの首-私のイタリア人文紀行』と『ウーズ河畔まで-イギリス人文紀行』も決して素早く気軽に書き上げたものではないが、それにしても今回は時間がかかった。率直に告白すると、予想外に苦しい執筆だった。

その苦しさの理由は、大きく言って二つある。一つは個人的な理由。この間に私は職場を定年退職したが、それがちょうどコロナ禍の時期と重なり、個人生活に少なからぬ変動があった。体調も変調をきたした。

だが、そのこと以上に、この間の世界と東アジアにおける様々な政治的変動は極めて目まぐるしく、それを一つ一つ追いかけていると際限がなくなってしまうのだった。また、ウクライナ戦争がその好例だが、それら変動そのものがある意味では従来から存在していたものの新味のない繰り返し(まさにアレクシエーヴィチの言う「セカンドハンド」)であるため、執筆・描写する側にとっては切り口が困難なのである。

その上、「アメリカ」という対象が、厄介であった。本書では、私が最初に訪れた80年代のアメリカから始まって、トランプの登場と退場(再登場?)に至る時期を扱っているが、この間にアメリカ社会の「分断」が急速に進んだ。いや、すでにあった「分断」が誰の目にも明らかなほど露わになったと言うべきだろう。

分断された米国は衰退の道を着実に転落しつつある。だが、この断末魔はまだ長く続き、多くの腐敗と破壊を重ね甚大な損傷を人類社会に与えるだろう。米国が(そして世界が)変わるということは、それほどに長く困難な道である。

このような「アメリカ」を一個の対象として捉え、その全体像を描写することなど可能だろうか? 私が知っている「アメリカ」は、ほんとうにアメリカなのだろうか? あからさまな差別主義者トランプが登場し、大統領にまでなった時、「これがアメリカか?」と思った。しかし、その瞬間、一方には「これこそがアメリカだ」と意を強くした人々が存在したのである。その人々はアメリカの内にも外にも広汎に存在している。

私が知っているのはアメリカのごく限られた一部分でしかない。それでも、その分断された断片の中から、私が「善きアメリカ」と思う部分(それはベン・シャーンやエドワード・サイード に現れている部分である)に的を絞って語ることにした。そうした理由は、私自身のこの「善きアメリカ」への愛惜によるが、米国という国家がこの「善きアメリカ」の方向に進んでほしいという期待を簡単に捨てられないからである。現状ではそうなる期待は薄いが、そうならなかった場合でも、私という極東出身のディアスポラの目に映った「善きアメリカ」の記憶を遠い将来のために残しておくことも、無意味ではないだろうという思いもある。少なくとも、あの若かった日々、私の暗黒時代に、「善きアメリカ」は私を励まし、力を与えてくれたのだ。

2022年2月のロシアによる侵攻から現在まで、ウクライナでの戦争は継続中である。さらにパレスチナのガザでは、米国を後ろ盾とするイスラエルによる「ハマス」殲滅作戦が進行中だ。本文中で触れたガザの人権弁護士ラジ・スラーニ氏は自宅を空爆され、九死に一生を得て、エジプトのカイロに脱出したという。

ウクライナでもパレスチナでも、戦闘は長期化し、膨大な犠牲者、破壊、難民を生み出しながら、終息の見通しすら立たない。限りなく血が流され、女性や子供たちの泣き叫ぶ声が響き続ける。内戦状態の域をはるかに超えて、準世界大戦とも呼ぶべき状態が続いている。第二次世界大戦後の国際秩序を曲がりなりにも支えてきた国連は完全に機能不全に陥っている。

この戦争によって、私自身の精神も大きく揺さぶられ続けている。70年余りの人生を通じて見てきた世界が、ここではっきりと大きく変わろうとしている。ここに至るまでに、ロシア国内やベラルーシでの民衆運動に対する激しい弾圧があった。香港やミャンマーも同様である。私の暗い予感は、次々に現実化してきた。現実が、私の悲観的予測を追い越してしまう時がある。

私は1951年生まれである。日本で生まれたが、その時には独立して平和を享受するはずだった祖国ではすでに内戦(朝鮮戦争)が始まっていた。その戦争は甚大な犠牲を出して1953年に「休戦」となったが、その後70年余が経った現在も休戦状態が続いている。戦争は終わっていないのだ。

いったいどれだけ破壊すれば「終わる」のか? どれだけ殺せば「終わる」のか? 私の生きてきた70年余の人生において、世界に戦争のなかった時期はない。戦争の黒い影は、常に鬱陶しく垂れ込めていた。その影が近頃、日増しに濃くなっていく。

アウシュヴィッツの生存者で作家のプリーモ・レーヴィに『休戦』という作品がある。「終戦」ではなく「休戦」である。

ソ連軍によるアウシュヴィッツからの解放後、レーヴィは同じく強制収容所生存者の「ギリシャ系ユダヤ人」のモルド・ナフムと知り合い、放浪の旅を同行することになる。狡智にたけた商人である「ギリシャ人」はレーヴィにとって現実を生き抜くための厳しい師匠となる。例えば次のように。

アウシュヴィッツでの囚人服しかなく、ありあわせの靴がすぐにダメになったレーヴィに「ギリシャ人」は、「おまえはばかだな」と言った。「靴を持っていないやつはばかだ」。「靴があれば食料を探しに歩き回ることができるが、靴がなくてはそれもできない」というのである。「反論は不可能だった。その論旨の正しさは、目に見え、手に触れることができた。」

この「ギリシャ人」のおかげで、アウシュヴィッツを出たばかりのレーヴィは、混沌の中を少しずつ歩き始めることができた。その「ギリシャ人」は「戦争は終わっている」というレーヴィに「いつも戦争だ」と「記憶すべき答え」を吐いた。

「私たちはラーゲル(強制収容所)を経験した。私はそれを、私の人生や人類の歴史の奇怪な歪曲、おぞましい例外とみなした。だが彼にとっては、周知のことの悲しい確認でしかなかった。「いつも戦争だ」人間は他人に対しては狼だ。」

「いつも戦争だ」…この長い作品の冒頭近くに現れる挿話が、作品全体の主題である。この作品は戦勝と解放の歓びでは終わらない。不吉な深淵から語りかけるような予言とともに終わるのである。解放から8ヶ月後に、辛うじてイタリア・ミラノの生家に帰還できたレーヴィは、それでも悪夢に苦しめられ続ける。収容所で毎朝浴びせられたポーランド語の号令「フスターヴィチ(起床)」に、ミラノの生家でも眠りを破られるのだ。レーヴィは、自分がいるのは束の間の「休戦」の中でしかないと思い知らされる。以後40年間を平和のための証人として活動したレーヴィは1987年、自殺した。

アウシュヴィッツの生き地獄から生還し、平和のための証言者としての責任を進んで背負い、最後には自殺した証言者の存在は、少しもこの人々の心を動かさない。厳粛とか、敬虔とか、謙虚といった感情すら呼び起こさないのだ。「人類」はこのようにして、自滅の道を進んでいる。

2022年7月23日、ミャンマー軍政はアウンサンスーチー氏が率いていた与党「国民民主連盟(NLD)」の元国会議員と民主化運動活動家計4人の政治犯の死刑を執行した。正直に告白すると、この知らせは、私をかなり動揺させた。死刑そのものが人道に反する残虐刑であることはもちろんだが、それが全世界の衆人環視の中で平然と強行されたのであった。しかも、しばらく前まではミャンマーの民主化運動をあれほど熱心に報じていたメディアも、このことについては(少なくとも日本で見ている限り)わずかな関心しか示していない。つまり、すでに「陳腐化」したのだ。ベラルーシや香港の民主化運動も急速に陳腐化された。

この報道は、私の心理を急速に半世紀前に引き戻した。あの頃、韓国に母国留学中であった私の兄二人が政治犯として逮捕投獄され、兄の一人(徐勝)は軍事裁判で一時は「死刑」まで宣告されていた(のちに「無期懲役」が確定、もう一人の兄(徐俊植)は「懲役7年」)。私は日本にいて、ただ精神をすり減らす日々を過ごしていた。心が騒いで熟睡できない夜が続いた。暗い部屋に横たわって「眠らなければ」と自分に言い聞かせるのだが、心臓の動悸音だけが延々と耳に聴こえ続けるのだった。私は、自分に言い聞かせていた。どんな無残なことでも、どんな理不尽なことでも、こうして実際に起こるのだと。

私の心をさらに消耗させたのは、そういう想像世界と、私の周囲で展開する日本社会の「日常生活」とのギャップだった。知人たちは「将来はどうするの?」「就職は?」「結婚は?」などと屈託なく私に尋ねた。私にとっては、そのような「日常生活」が虚構であり、暗い想像の中の監獄や刑場こそが真実だった。本書で語ったアメリカの旅に私が立ったのは、そういう時期だった。

ミャンマーでの処刑の報に接して、その当時の酸鼻な気分が、半世紀以上が経った現在、まざまざと甦るのだった。あの時代は終わっていない。半世紀前の、あの私が真実であり、その後のどうにか平和に暮らしてきた私は虚構の産物に過ぎない。世界中で人々が殺され、病み、苦しんでいる時、真実はそちらにある。私がいるのは虚構の側だ。

ノーベル賞作家スベトラーナ・アレクシエーヴィチに『セカンドハンドの時代』という著作がある。思えば卓抜なタイトルだ。

ウクライナやベラルーシは「地獄」と称される独ソ戦の戦場となった。独ソ戦の犠牲者(戦死、戦病死)は、ソ連兵が1470万人、ドイツ兵が390万人である。民間人の死者を入れるとソ連は2000~3000万人が死亡し、ドイツは約600~1000万人である。ソ連の軍人・民間人の死傷者の総計は第二次世界大戦における全ての交戦国の中で最も多いばかりか、人類史上全ての戦争・紛争の中で最大の死者数を計上した。

それなのに、その同じ場所で、同じような戦闘行為、残虐行為が反復されている。そこで叫ばれているスローガンはアレクシエーヴィチの著作タイトルそのままに、すべて「セカンドハンド(中古品)」である。

この場合の「セカンドハンド」とは、「理念」の中古品という意味である。ソ連という実験が挫折し、社会主義の理念も崩壊した。ゴルバチョフの改革も新自由主義の跳梁跋扈を招き、貧富の格差は極大化し、民族間紛争も再燃した。旧ソ連を構成した国々の多くで権威主義の体制が築かれた。ウクライナ戦争も詰まるところ、ソ連崩壊によってもたらされた事態である。「ユートピアの廃墟」である。その廃墟で私たちはどう生きるべきなのか。なんとかして破壊された理想を再建しなければならない。だが、いかにして?

私の理解では現在の世界は、かつて「民主主義」「人権」「被抑圧民族解放」といった普遍的理想の旗のもとに、「ファシズム」「ナチズム」「天皇制軍国主義」という見えやすい「悪」と闘った結果の到達点と考えられて来た。それはいま思えば、困難と苦痛に満ちてはいても、多くの人々が「理想」を共有することのできた時代だった。

結局、何が失われたのか、「理想」が失われ、鉄腕が生き残ったのだ。いまはシニシズム(冷笑主義)が凱歌を上げ、「死の舞踏」を踊っている。「理想なき時代」が続いている。考えてみれば、はるか以前からそうであったのだ。第二次大戦でファシズム側が敗北し、冷戦がいったん終結した後、世界は平和を享受できる時代をようやく迎えたように思われた。しかし、それはごく短い時期に過ぎなかったようだ。トランプ支持者が跳梁跋扈する米国はもちろん、ヨーロッパをはじめ世界各地で、移民排斥を叫ぶ右派勢力が進出している。

ウクライナもミャンマーもすべて急速に『陳腐化』されていく。「ホロコースト」や「パレスチナ」でさえ、こうして陳腐化されるのだ。ガザでこの2ヶ月ほどの短期間に、およそ2万人の命が奪われた。国連での「人道的停戦」の決議案は、米国の拒否権によって葬り去られた(イギリスは棄権)。ガザという狭い地域に閉じ込められた人々に対する一方的な武力行使、まさしくジェノサイド(大量殺戮)が、公然と行われているのである。ここに「悪しきアメリカ」の醜い素顔が余すところなく示されている。もちろん、そのような自国のありように、少なからぬ犠牲を払って抗議している「善きアメリカ」の人々も存在しているが、その力は劣勢だ。ペンシルバニア大学とハーバード大学の学長が、「反ユダヤ主義への非難が不徹底だ」という理由で職を追われようとしている。マス・ヒステリーとも現代版マッカーシズムとも呼ぶべき現象だ。いうまでもないことだが、反イスラエルと反ユダヤ主義とは次元も範疇も異なる概念である。これらの(しばしば意図的な)混同は問題解決の妨げでしかない。しかし、現実にはこうした「反人文主義」的言説の嵐が世界中で吹き荒れているのである。こんな状況で「人文紀行」など書く意味があるのだろうか? それとも、こんな状況だからこそ、「善き人々」を励まし、人文主義的思考の大切さを、粘り強く説かなければならないのだろうか。

ここで「アメリカ人文紀行」の筆を擱くことにする。

いま本書で言及した人々以外にも、数多くの好ましい人々の記憶が私の心に蘇っている。「アメリカ」とは何か。それは当然ながら、「アメリカ」という一体のものではなく、様々な互いに葛藤し抗争する複数の文化のぶつかり合う「場」のことだ。私は「アメリカ」が好きであり、同時に大嫌いだ。そして、このような極端な矛盾と抗争こそが「アメリカ」なのであろう。

本書の最初の前半で述べた私のアメリカ紀行の端的な目的は、アメリカ世論に、より具体的には「米国務省人権局」に訴えて、兄たちを含む韓国政治囚への虐待を、せめて少しでも軽減させることだった。その目的に私の旅がわずかでも効果があったとは思えないが、そういうことでもしなければ居ても立ってもいられない心境だった。それは考えてみれば矛盾に満ちた行為だった。韓国軍事独裁政権の後ろ盾であり、言い換えれば、韓国における人権弾圧の当事者でもある米国に、そのことを訴えるというのだから。

私がその当時のアメリカ滞在中に学んだことは、「人権」というものも、米政府にとっては、普遍的な理念というより、国益のための「資源」である、ということだ。そんな当然のことに遅まきながら気づかされた私は、それ以後、そのような前提に立って、米国という「場」を活用しようという考えになった。もちろん、私のような無力な者がそう考えたところで、何ができるわけでもないのだが。それでも本書を書きながら私は、そのような私、極東から来た若い政治犯家族に素朴な善意で接してくれた人々のことを、改めて思い出していた。こういう人々の小さな力が世界を変える、などと私には言えない。そう言うには私は暗黒ばかりを見過ぎてきたかもしれない。あるいはまだ暗黒を見るのが足りないのだろう。

だが、私は、今も少しもよくならない世界のあちこちで、日々現実に絶望している人々に、自分の経験の断片なりとも提示して参考にしてもらいたいと思う。これは私の終わりなき「人文紀行」の一章である。(2023.12.12.)

【2010年】

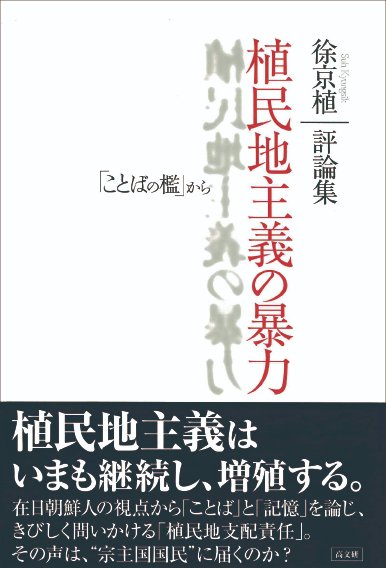

植民地主義の暴力──「ことばの檻」から

【2014年】

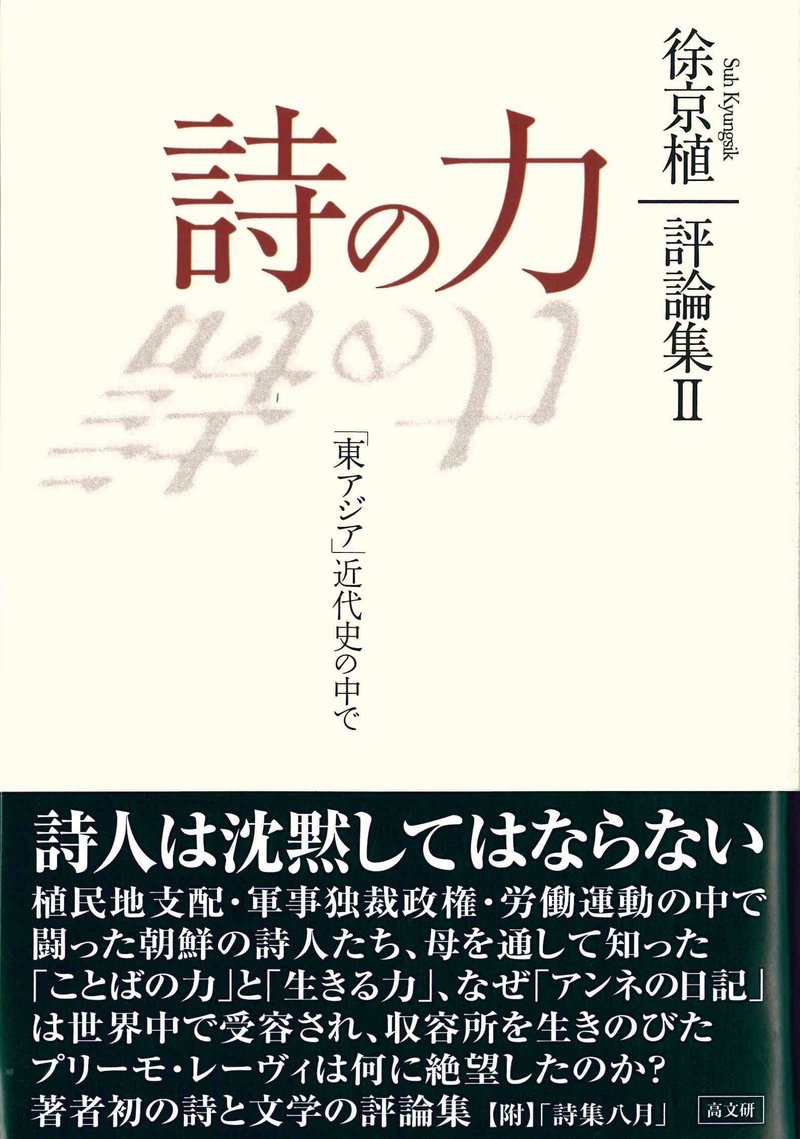

詩の力──「東アジア」近代史の中で

【2015年】

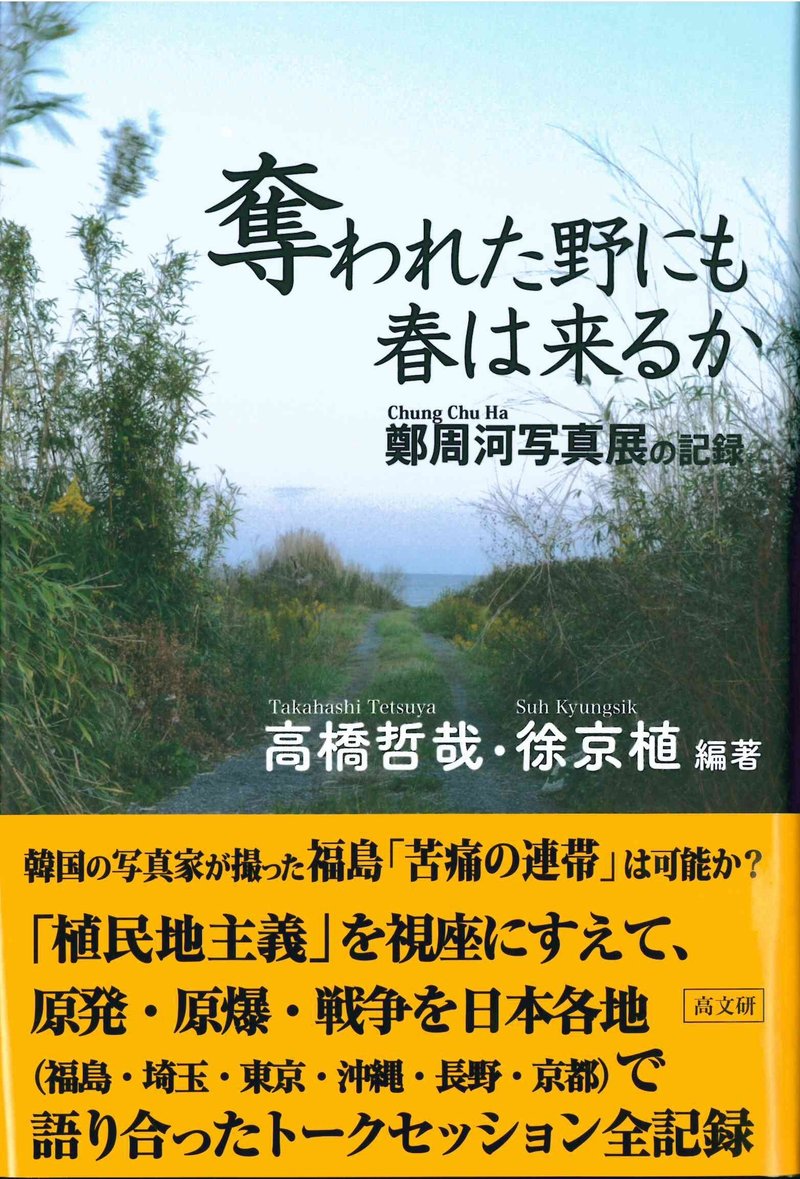

奪われた野にも春は来るか──鄭周河(チョンジュハ) 写真展の記録

【2017年】

日本リベラル派の頽落

【2018年】

責任について──日本を問う20年の対話

【2019年】

復刻版 子どもの涙

──ある在日朝鮮人の読書遍歴

【2022年】

徐京植 回想と対話

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?