DNA言語研究:UDP空間を血液、ポートを受容体にしてみる

皆様、ご無沙汰しておりました。DNA言語研究を進めてまいります(笑)。ということで、今回は、前回の続き(DNA言語研究:コドンとJSON)

前回は、「コドンとJSON]による機能割付けと機能の実践方法を妄想しましたが、今回は、それをどう実現するかの例を妄想してみようと思います。

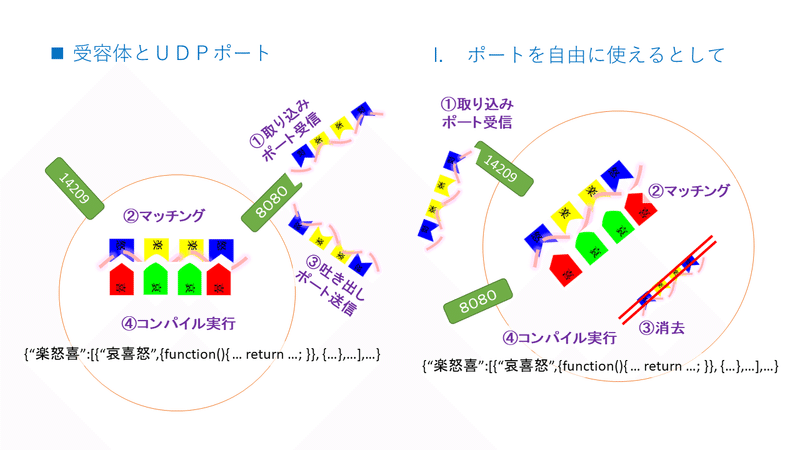

世の中には、UDP(Wikipedia参照)通信網がそこかしこに蔓延っております。この通信網を ”デジタル血液(造語)” とみなして、

1.血液中にJSONのmRNAを流し込みます。流し込みは「伝えたい強度・濃度」により、連続的に流し込みます。

2.mRNAには、UDPのポートを割り振ります。

3.UDP通信で、mRNAと同類のポートを開いていれば、mRNAを取り込めます。

4.開いているポートによって、受信後の処理パターンを変えます。主に、マッチング処理パターンとなります。

5.取り込んだmRNA=JSONを、コドン機能表に当てはめ、実行すべき関数を選択し実行します。これを仮に「コンパイル」と呼ぶとしましょう。

つまり、コンパイル・実行されることが、「能動的なたんぱく質」および「伝達物質としてのたんぱく質」となるのです。このたんぱく質もJSON情報で内部に関数を持たせていますから、mRNAと同等(イメージ図の③吐き出しのこと)となります。

これで、ひとまず、簡易な実験を行う環境は整いました(ほんとうかぁ?)。としておきます・・・笑。

さぁ、次回は連休・・・ちがった、プログラミングに入っていこうと思います。2020年のゴールデンウィークは、感染防止のために外出を控えていますから、バンバン・プログラミングできるはず。と、いいつつ、私は朝から草刈りが待っているのですが・・・泣。

とにもかくにも、なにか動くものを創ってみたいと思います。

それでは、また、次回お会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?