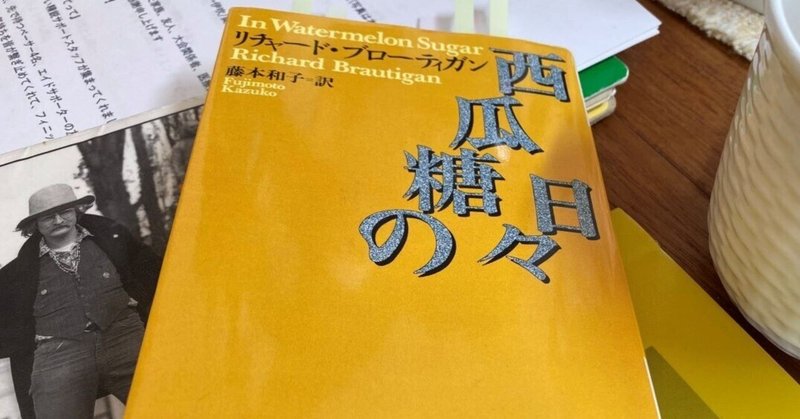

『西瓜糖の日々』 哀しきは、リチャード・ブローティガン。

ぼくはこの世に生まれた瞬間から、いろいろな想いやモノを失くしながら今日この一瞬に辿り着いたのだと思う。

辿り着いただけでもめっけものだけど、振り返れば後悔、慚愧、哀悼の死屍累々。

リチャード・ブローティガンも本来与えられるべきものを物心ついたころには、もう失ってしまっている。

時々、映画のチケットを持って訪ねてくる男は他人のふりをした。

ブローティガンが亡くなったことを知った男は、かつての妻におれの子どもなのか?と訊いた。元妻は、どぶに落ちていた子を拾ってきただけだ、と応えた。(UPI通信の記事を信じればだが)

ふたりとも幼いリチャードと妹を残して彼らの人生から早々にエスケープしている。(こちらは事実、らしい)

さて、『西瓜糖の日々』だ。

“西瓜糖”は、それだけでファンタジーを想わせる謎と、可愛さ、儚さを秘めている。

わたしは(iDEATH)のすぐ近くの小屋に住んでいる。窓の外にアイデスが見える、とても美しい。眼を閉じてもアイデスは見えるし、手で触れることだってできる。

いまそれは、冷たく、子供の掌に握られたなにかのように回転する。そのなにかがなにであるか、わたしにはわからない。

(iDEATH、iとDEATH)

“子供の掌に握られたなにかのように回転する”

これを詩編、あるいはファンタジーと感じるか、夢遊病者の走り書きと取るかは、読者次第、ページを閉じて本棚の奥に放り込んでも、次頁を開いてもかまわない。

ぼくは、まずは、読み進めて慣れることにした。

決まった名前のない主人公の「わたし」が、松と西瓜糖と石で出来ている小屋に住んでいるように、ここでの暮らしに西瓜糖が欠かせない。

夜になると「西瓜鱒油」のランタンで灯を取ること。

立派な鱒が棲んでいる川には西瓜糖で出来た橋が架けられ、「わたし」の小屋へ通じる橋には、たった一枚踏むと音を立てる板がある。

会いたくない人たちはなぜか必ずその板を鳴らすので、「わたし」はドアを開けないし、居留守を使う。

ここには、<忘れられた世界>の時代があり、「わたし」の両親を食い殺し、「わたし」に算数を教えてくれた<虎の時代>があったことも彼が親切に教えてくれた。

どうだろう、これはもうファンタジーであると言い切ってもいいのではないか。

それとも掌編のつらなる詩集とか。

ここの住人は、みんなそろって食堂で食事を摂る。

料理人は住人の当番制のようで、西瓜糖工場や鱒の孵化場を運営していたりすることを考えれば、ある種のコミューンを舞台にしているのだと考えることもできる。

解説の柴田元幸さんによれば、この作品はヒッピー風コミューンが生まれる前の1968年に書き上げられているので、ここに登場するコミューンをどのように考えればいいのかなぁ。

作家の体験?まったくの空想?あるいは何かの願望...

ぼくはリチャード・ブローティガンを一度失った。22歳の駆け出しのころ。

アメリカ西海岸にビートニックとかいう、なにやらカウンターカルチャーで、自由で、フリーセックスな奴らが居て、その親玉はジャック・ケルアック、カート・ボネガット、アレン・ギンズバーグなんかで、無名の詩人リチャード・ブローティガンは27歳で『アメリカの鱒釣り』を書き200万部を売った。

たちまちヒッピー、ビートニックたちの象徴的存在になったのだと、どこかで聞いたか、見たかして、あわてて『アメリカの鱒釣り』を買ってきた。

『アメリカの鱒釣り』は、ぼくの知っている「小説」の類ではなかった。

それでも何度かチャレンジしたが、本棚に無いところをみると、古本屋へ持ち込んだのだろう。晶文社の犀のアイコンが付いた単行本は割と高く売れていたから。

さて、また『西瓜糖の日々』だ。

リチャード・ブローティガンのほぼ全作を翻訳しているのが藤本和子さんという方で、彼女の訳文が村上春樹さんらその後登場する翻訳者に良い方の影響を与えた、と、また聞きかじった。

それでは『西瓜糖の日々』を買わねば、というわが身の軽佻浮薄、付和雷同、同調指向にあきれつつ、小川洋子さんや平松洋子さんの愛読書なのだぞ!とダメを押された。

やはり、読みはじめは肩にガチガチに力が入って、なかなか前へ進めない。

引き返してばかりで、いちいち理由を求める、反論する、常識を押し付ける、がさがさと解答を探して右往左往。

もうストーリーも、構成もいいから、どんどん読み進めろ!と自分を叱咤して引き返すことを禁じた。

そうしたら、西瓜糖も、鱒も、「わたし」も、恋人のポーリーンも、チャック爺さんも、みんな、おずおずと近寄ってきて話しかけてくれた。

それで、どうだった、やっぱりファンタジーだったのか?と訊かれたら、何と答えよう。

こんなフレーズがある。

すべての死者たちをガラスの柩に納め、川底に葬る。そして、墓には狐火を入れる。だから夜になると、墓は光を放ち、わたしたちはいろいろなものを見ることができる

リチャード・ブローティガンは、カルフォルニアの林の中の家で1984年にひとりで死んでいった。自殺とされている。

かたわらには、45口径マグナムと未発表の詩、数編が散らばっていたそうだ。

リチャード・ブローティガンは、死と共に生まれ来て、友だちのようにいっしょに育ち、死と共に死んでいった、のではないかと思いついたら、

「お前だってそうなんだぜ」って言われてしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?