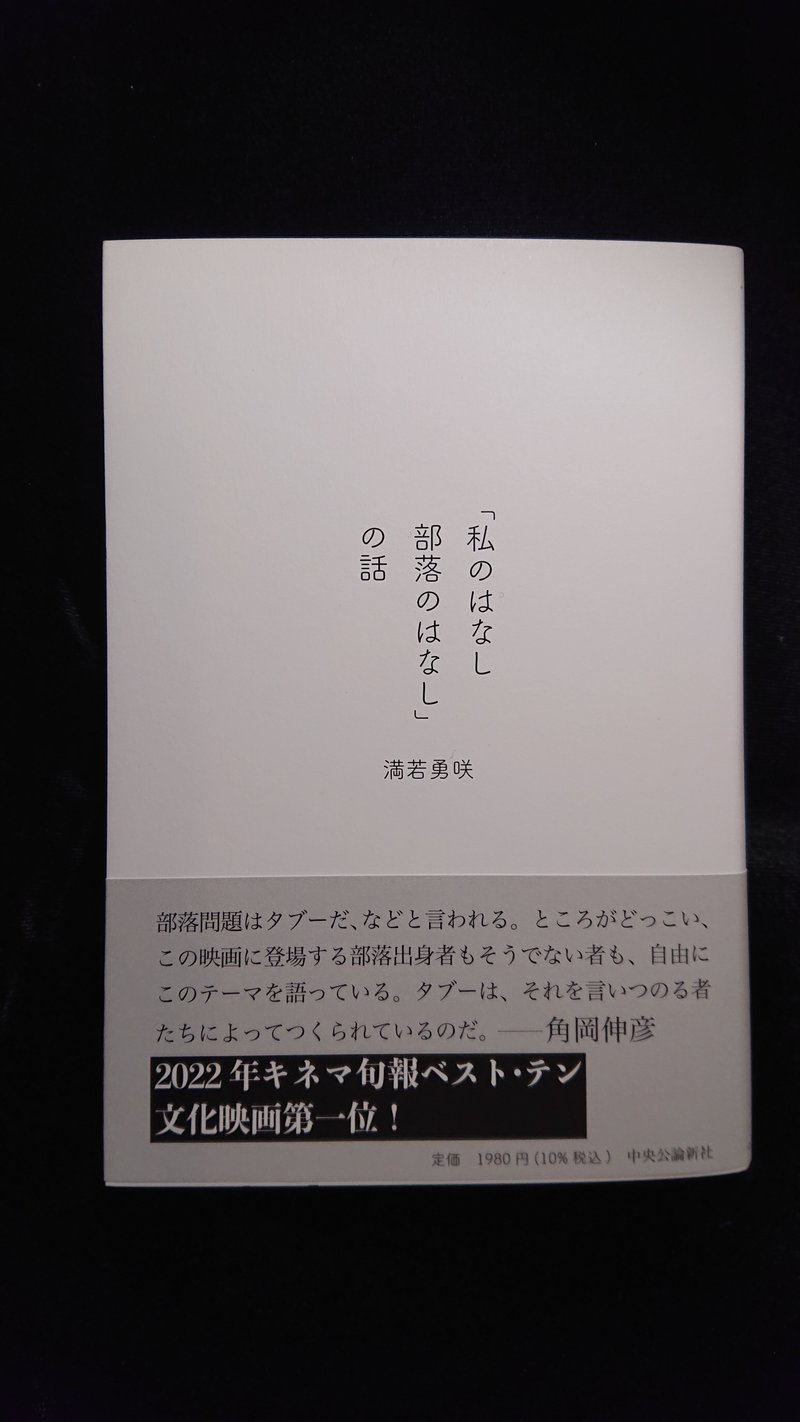

『私のはなし 部落のはなし』の本

「本を出さないかと言われてるんですけど、どうしようかなと思ってるんです‥‥」

ドキュメンタリー映画『私のはなし 部落のはなし』を制作した満若勇咲監督から相談を受けたのは、昨年の8月である。監督の来歴と、作品ができるまでをまとめてみないかという依頼のようだった。

「ええやん、やりいよ。やったほうがええよ」

微力ながら制作に協力した私は、そう返した。作品は3時間半の長尺だったが、公開からわずか3カ月で観客動員は1万人を超えていた。評判は上々である。

部落問題をテーマにした映画が、こんなに話題になることはない。作品はいかにして制作されたのか。書籍として残しておく意義は、大いにある。

それから半年後――。このたび『「私のはなし 映画のはなし」の話』が、中央公論新社から刊行された。仕事が早い。2022年キネマ旬報ベスト・テン文化映画第1位が発表されたばかりなので、タイミングもいい。著作から一部を引用しながら、この映画の魅力に迫ってみたい。

満若監督は、大阪芸術大学に在学中の2007年に、被差別部落にある屠場の仕事とそこで働く人びとを撮った『にくのひと』を制作した。上映会が広がり、やがて一般公開される予定だったが、運動団体の抗議をきっかけに、お蔵入りとなった。地名や賤称語が出てくることなどが問題視されたのである。

なぜ、再び部落問題をテーマにした映画を制作することになったのか。新著の中で、子供のころに愛読した『ゲド戦記』の一節が引用されている。

つらいことだが、彼にはよくわかっていた。自分がしなければならないことは、しでかしたことを取り消すことではなく、手を付けたことをやりとげることだった。

『影との戦い ゲド戦記』

満若監督が、これに続けて『私のはなし 部落のはなし』を作った理由を次のように説明している。

劇場で上映ができなかった『にくのひと』は映画として終わらせることが出来ないまま、僕の中で燻り続けていた。だから、『にくのひと』を終わらせるために、僕は『私のはなし 部落のはなし』を作る必要があったのだと。

<しでかしたこと>を<やりとげる>ために、再び部落問題に取り組んだわけである。満若監督は映像作品は言うまでもなく、文章を書かせてもうま

い。

この作品は、部落出身者やその関係者の「はなし」が大きな柱になっている。それゆえ映画のタイトルにも、その言葉が二つも含まれている。監督が三重の部落を取材で訪ねたとき、地元の住民が自由に部落問題について語り合っていた。

聞き取りの間、僕は口を挟みつつも彼らが話す様子をじっと見ていた。すると、これまで見えなかった部落問題が、「はなし」の場のなかに突然現れたように感じた。「部落問題は関係性の中にある」と直観したのだ。誰かと話すことは一人ではできない。「はなし」がつくる関係性によって部落問題が視えてくる。この「対話する空間」が映画になり得ると確信した瞬間だった。

映画では、グループで語り合う場面がけっこうある。大まかなテーマは設定したものの、あとは自由に語ってもらったという。<いちばん大事なことは話者が「話したい」と思えること>。著書の中で、そう書いている。だからこそ、どのシーンも自然な語りになっていたのだ。

被差別部落は、差別する――されるという関係の中で成立する。人間関係と「はなし」の中に、部落という共同体と個人を見出したのは慧眼であろう。

満若監督は、就職活動をすることなく大学を卒業している。私もまったく同じで、こういったところは似ている。私のカミさんの弟で東京に住む辻智彦君が、映像カメラマンだったので紹介し、卒業後は彼のもとで修行を積んだ。その辻君が、この映画では撮影を担当しているのだから、縁とは不思議なものだ。

撮影は辻君に全面的に任せていたが、監督が注文をつけることもあった。

「辻さん、あの建物もう少しアップで撮れませんかね?」

「いいよ。‥‥はい、撮った。次は?」

辻さんは具体的な指示を出すと、たいてい淡白な撮影をする。この場合、マズいのは僕の言い方だったのだ。そのような反省を踏まえて、三重県の伊賀市の田園風景を撮影していた時にはこう言った(ような気がする)。

「この田園風景にも差別が内包されているので、美しくも残酷な感じでお願いします」

自分でも何だかよく分からないことを言ったが、辻さんは「おお、わかった」と勢いよく撮影を始めた。ファインダーをのぞく後ろ姿からは集中力が漲っていることが感じられたし、実際に撮影したカットも素晴らしかった。

辻君は抽象的な指示があったほうが、やる気が出るという。ふしぎな人だ。監督が書いているように、田園風景に差別が内包されているという意味がよくわからないが、「美しくも残酷な感じで」と注文する監督も、「おお、わかった」と応じて嬉々として撮影するカメラマンも珍しい。ふたりで通じ合う何かがあるのだろう。

学生時代に制作した『にくのひと』が、被差別部落の地名や賤称語が出てきたため問題になったことはすでに述べた。今回の映画は、以前にも増して、地名、賤称語がバンバン出てくる。取材対象との関係性に留意していたからこそであろう。

映画は通常は1時間40分前後である。3時間半の満若映画は、優にその2倍を超える。観る前は躊躇したが、観終わると長さを感じさせない構成であった。

中世から現代に至るまでの賤民・被差別部落の成立と周囲の視線が、単調にならずに配置されている。一部の賤民が生業としていた斬首の再現シーンもあれば、賤民に関する史料が朗読される場面もある。

著書の中で、作品中の言葉や文字に「身体性」「肉体感」を持たせることを心がけたと書いてあった。文字情報ひとつとっても、黒板にチョーク、紙にマジックインキ、風景に明朝体など様々なタイプのそれが出てくる。情報の内容によって、見せ方を変えているのだ。手書きの文字は、それを書くシーンをはさんでいる。そうすることによって、文字に身体性が伴うのだ。

昔の部落の写真をそのまま見せるのではなく、わざわざプリントしてノートに貼り付けたりしている。そのひと工夫が、観る者を飽きさせない。

構成の重要性は、私が生業とする文章も同じである。この文章、シーンを入れたいと考えても、そこだけ浮いてしまう場合がある。

この映画では高齢の女性が、同和対策事業で建設された改良住宅を離れる朝に、ベッドでいびきをかいているシーンをどこに入れるかで悩んだという。監督はこのいびきを「生命活動の音」ととらえ、中上健次の部落問題に対するネガティブ発言(「天皇も賤民も文化的産物なんですよ。だから、どうしようもない」)のあとに配置した。

私はこのいびきを、彼女が長年取り組んできた部落解放運動で得られた住宅が、あたかも夢であったかのように想起させるシーンとしてとらえた。

監督の意図とは別に、観る者によって感じ方が違うことをあらためて思った。

公開前に上映映画を何時間にするかで、監督、プロデューサー、配給会社のメンバーが集って会議が開かれた。2時間半~3時間ぐらいで、という意見が大勢を占めた。

早速、尺のことを編集の前嶌(健治)さんに相談した。

「満若はどうせ長くしたいんだろ? ここまできたら3時間でも3時間半でもいっしょだよ。『ドライブ・マイ・カー』も3時間あるし、『きみが死んだあとで』は3時間半だし、だったら俺たちも負けらんないよ」

有能な編集担当者に、監督の思惑は見透かされていたのである。けっきょく上映時間は3時間25分に落ち着いた。3時間と3時間半では全然違うと思うのだが、「俺たちも負けらんないよ」という負けじ魂が、なんともおもしろい。その意気込みは、正解だった。

昨秋、義父の葬儀で、義弟・辻君のお連れ合いに会った。満若監督の話題が出て「舞台あいさつでいろんなことを言われて、しんどかったみたいですよ」と言っていた。

大阪・十三の映画館での公開初日に、舞台あいさつで高齢の男性から質問があったことが著作に書かれている。

「3時間半、全く内容が無い映画。水平社宣言をぐるぐる回ってるだけ。金を返せと言いたい。質問ですが、なんでこの映画を撮ろうと思ったんですか?」

公開されれば一定の批判は出るだろうと予測していたが、いきなりだったのでかなり面食らった。しかし、気を取り直して先述した理由を述べた。けれど、その方は納得せずに「理由だよ、理由」と繰り返した。

「部落問題の認識が甘かった、かつての自分に見せられるような作品を作りたいと思った」と僕が答えると「もういい」と男性は納得しない表情ですぐさま席を立った。

この映画は、冒頭にも記したように、長尺の ” ハンディ ” があるにもかかわらず、多くの観客が観ている。2022年キネマ旬報ベスト・テン文化映画第1位に選ばれたことも先述した。多くの人や映画関係者を惹きつける何かがなければ、ヒットもしなければ、1位にも輝かない。

それにしても「全く内容がない映画」と言い切る理由は何なのだろうか。映画は「水平社宣言をぐるぐる回ってるだけ」ではまったくない。なにせ中世の賤民世界のシーンもあれば、若者の「はなし」もたっぷりあるのだから。

作品を読み取る力(リテラシー)がない観客にまで答えなければならないのは、さぞかしつらかっただろうなあと思う。

監督の説明に納得しないのは、まだいい。「もういい」と席を立つのは、対話を自ら閉ざしてしまっているではないか。

この映画は、差別する側のインタビューも映し出している。満若監督によると、作品に対する批判の主な論点は、<差別する側を描いたことに対する「監督の立ち位置が明確でない」「両論併記である」、慰安婦問題の論争を右派と左派双方のインタビューで描いた『主戦場』(ミキ・デサキ監督・18)に比べ数段劣る、監督の力量不足><要約すると「反差別の立ち位置を表明していない」という批判だった>という。

部落差別を浮き彫りにするには、差別する側も取材するのは当然である。また、差別者を悪者として描いてしまうと、啓発映画になってしまう。こういう人物がいる、事象があることをどう考えますかと、映画(監督)は、問いかけているのである。投げかけられた問いに対して、あとは観客が考えるしかない。

東京・渋谷の映画館では質疑応答で「勉強不足だ。あなたに部落問題を撮る資格があるとは思えない」という意見も出たという。

部落問題の映画を撮るのに、資格など必要ないのは言うまでもない。こういった脅しは、部落出身者がそうでない者に言うケースが少なくない(あるいは年輩者が若輩に向かって説教する際に)。ある種のマウンティングである。

満若監督は、こう書いている。

「資格」を問うことは建設的な議論を生まない(建設的な議論を求めていない場合は有効である、ということを今回知った)。

そういえば、知人・友人に「あの映画は観ないように」とふれまわり、監督・プロデューサー・出演者の雑誌対談を阻止しようとした年輩の元博物館学芸員がいた。恣意的な編集で出演者が怒っているというデマをSNSで書いた大学非常勤講師も。意見や感想を表明するのは自由だが、言論弾圧や事実でないことを広めるのは、もはや人権問題である。

なぜ、『私のはなし 部落のはなし』を撮ろうと思ったのか。監督が舞台あいさつなどで何度も語るうちに、大学時代に制作した『にくのひと』が公開されなかったことが、「他人の出来事」のように思えてきたという。「封印作品を撮った監督」という重い鎧を脱ぐことができた瞬間であろう。ドキュメンタリーの作り手として、ようやくスタートラインに立つことが出来た、とも記している。

かくして満若監督は、<しでかしたこと>を<やりとげる>ことができたのである。

<2023・2・28>

あなたのサポートによって愛犬ももじろうのおやつがグレードアップします。よろしくお願いします。