最果ての町、市振へ。(新潟県)

県境は「境川」という身もふたもない名前の川で隔てられていて、これまた「境橋」という、この上ない名前の橋が二つの国を繋いでいた。

宇宙から見ると国境など人間が勝手に引いた線でしかないという言い回しはよく聞くけれど、ここでは自然が引いた線に人間達が従っているかたちだ。

秋の陽は短い。山が高いところでは特に。

海岸へ出る。今しがた通り過ぎてきた親不知の断崖を望む。

海に張り出しているため、その崖で終わりに見える。

そこから来た身でなければ先にある糸魚川、上越市を意識することは難しい。だからここが地の果てである。

世界の終わり。デッドエンド。

橋(境橋)のたもとにはかつてドライブインだった廃墟がある。

今でも8号線は北陸道を通らない危険物積載車や大型トラックで交通量がそれなりにあるのだけど。

かつて人々はここで蕎麦でも食べてから新潟に向かうか、境を越えた一段落としてうどんでも食べてから富山に向かっていたのかな。

「かつて」と想像した時代は1970年代。

重たい200mmを鞄に仕舞い、市振方面へ引き返す。

実はここから数キロ新潟県側にはちょっとした道の駅があり、今はみな、そこで食べているはずだ。

ー

【市振の街並み】

小さな漁村。頚城地域の海沿いでは見慣れた景色。

山を背に、わずかな土地を道路と線路と家が分け合う。典型的な形式。

(能生、筒石)

メインストリートを歩く。宿場だったころを想いながら。

奥の細道の時代、1600年代。急に300年ほど飛んだ。

みな海に陽が落ちるのを見届けてから疲れた脚を癒したのだろう。

小学生が二人、ちいさな自転車で走ってゆく。

未来。

錆びた自動販売機。でもTASPOに対応しているようなので少なくともそこまで古いものではなさそうだ。

でももう補充する者もないらしい。

賽銭箱。ということはこの先に社が。路地へ入っていく。窓から透ける食器や炊事場。

階段を上り道路をくぐる。トンネルを行く。いつもの構造。

山を登ると、小さな社になっていてこの町を見下ろしていた。

足を止め、少し休む。

夜が近い。徐々に暗くなっていく。

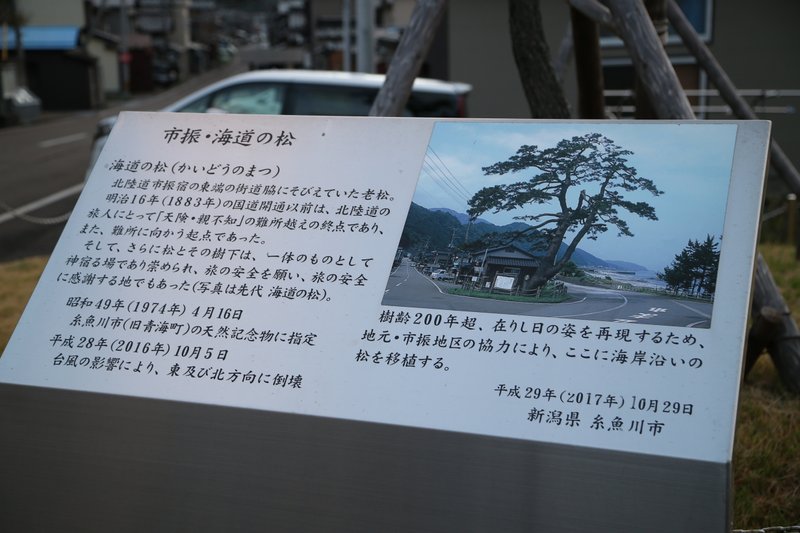

集落の終わり、行き切ったところに二本の松。地蔵。

沢山の旅人を見守ってきたのだろう。

遠く突堤の先でこの空間に似つかわしくない若い女性達が自撮りをしていたが、キャンプ場の客だと思う。

-

【港】

ー

【市振駅】

市振の駅には旧国鉄時代のものと思しきレンガ積みの建物がある。

建物といっても物置小屋といった風だが、その存在感は現代には異様だ。

【少女】

のんびりしていたら日が落ちた。

ものものしいディーゼル音を響かせながら、列車がつく。

降りた客は二名。

何分も立たないうちに、迎えの車が駅につく。

青年と、中学生か高校生らしき制服の少女はそれぞれの家に運ばれて行った。

駅に静寂が戻った。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?