【創作】ジンチカ短編

また、お母さまに怒られた。

私は自室のベランダから夜空を見上げる。少し冷たい夜の風が私の髪を撫でていく。

お母さまはいつも、婚前の、婚約者がいる女子は婚約者以外の男性と仲良くしたり、無闇に話してはいけない、と言う。

私は最近、その言いつけを破って仲良くしている一人の男性がいる。その男性は、いつもぶっきらぼうなのにどこか憎めなくて、言葉遣いは悪いのに態度にはいつも優しさがにじみでている、とても素敵な人。

こんな綺麗に星空が見える夜には、彼は闇に紛れて空を飛び、夜の街を散策していることがある。そしてたまたま私の家の付近を通りかかるとき、私が部屋のベランダに立っていると、そこに降り立ち、声をかけてくれることがある。

今日もそれを少し期待しながら、私はベランダに出ていた。

でも今日はお母さまに怒られていて、普段より少し遅い時間にベランダに出ているので彼は来ないかもしれない。諦めて、部屋に戻ろうとベランダの扉に手をかけようとした瞬間。

「おい」

背中側からいつものぶっきらぼうな声が聞こえた。

私はどきどきと跳ねる心臓を抑えながら後ろを振り向く。

そこには、学校で会う時とは違う、けれどいつもと同じ、深緑色の髪から白い包帯を巻いた角が出ていて、腰には短い尻尾を隠すための腰巻きをしている、悪魔族の彼が宙に浮かんでいた。

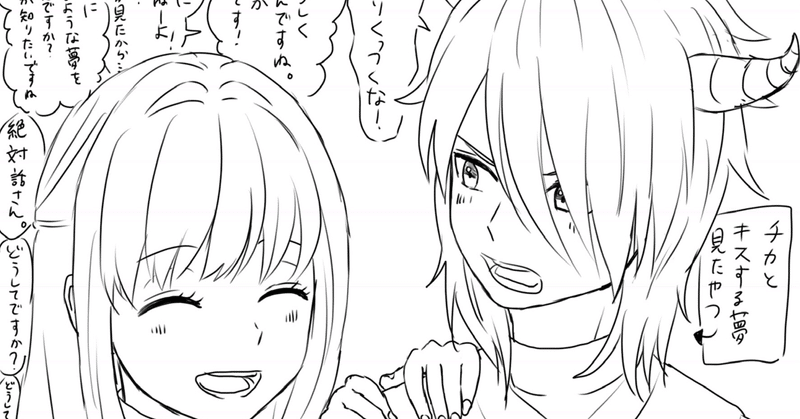

「ジンさん!今日も散策されていたんですか?」

声をかけてくれた彼ージンさんをとびっきりの笑顔で迎えた。ジンさんに会えて嬉しいことを、表情だけで読み取ってもらえるように。

「ああ。たまたま通りかかったらお前が見えてな」

ジンさんは少し目線をそらしながら指で頬をかいている。照れ隠し、なのかな。可愛いなあ。

「それよりお前、何かあったのか?」

その言葉に、先程とは違う意味でどきりとする。あれ?私、ちゃんと笑えてなかったかな?誤魔化すように、もう一度笑顔で取り繕う。

「何がですか?」

「何が、じゃねぇよ。どう見ても後ろ姿が落ち込んでた」

だから声をかけた、と彼は続けた。私が部屋に戻ろうとしたから声をかけることを一瞬ためらったけど、その後ろ姿を見て声をかけるべきだと思った、と。

こういうところが、私が彼に惹かれた理由だと思う。悪魔族は、人間にイタズラを仕掛けたり、最悪の場合、暴力沙汰を起こしたりすると言われているのに、彼からはそんな悪意は一切感じられない。初めて知り合ったときからそうだった。そんな彼は、悪魔族の中では浮いている存在だったそう。そして、そんな優しい彼のことが、私はとても好き。

「…ちょっと、お母さまに叱られてしまって。でも、私が悪いんです。お母さまの言いつけを守らなかったから…」

「いつも思うんだが、お前の母親はどんなことで怒るんだ?俺はお前が叱られるようなことをするとは思えん」

一番触れられたくないことに触れられて、心がずきんと痛む。私が怒られたのはあなたと仲良くしたからです、なんて言えない。なにより、それを知ってあなたが離れていく、なんてことになったら立ち直れない。

「まさか、俺が悪魔族だってこと、バレたのか?」

それだったらまずい、と彼は続ける。魔王さまに怒られる!やべえ!と彼が騒ぎ出す。確かにそれがバレるのもまずい。でも、悪魔族が悪魔の姿でいるところは、同じ悪魔族にしか見えないらしい。彼は、学校では人間の姿に化けている。なんでも魔王さんからの命令で人間の姿に化けて人間界の何かを学ぼうとしているらしい。何を学ぼうとしているのかは教えてもらえないけど。

「それは知られてませんよ。そもそも悪魔姿は悪魔族にしか見えないんでしょう?」

「そうだけど…それも不思議だよな、なんでお前には俺の本当の姿が見えてるのか…」

「運命、なのかもしれませんね」

ふふ、と私がからかうように笑うと、彼は頬を少し赤らめる。

「お前、本当によくそういうこと恥ずかしげもなく言えるよな…」

ジンさんが眉間にシワを寄せて、目を伏せる。その顔を見て私はもっと饒舌になる。

「もっと言えますよ、そうやってジンさんが照れてる顔も好きですし、ちょっと抜けてるところも好きです。不器用だけど優しくて、誰にでも平等に接しているところも好きです。正義感が強くて、イタズラをもくろむ人間や悪魔を魔法の力で撃退してるのも知ってます。私はジンさんがとても清らかな心の持ち主だと知ってます」

一緒にいるのもすごく楽しいし、こういうときの反応を見るのも楽しい。私がまだ言葉を続けようとすると、ジンさんが、もういい、と言葉をさえぎった。

「わかったから、あれだ、お前は母親にもそのくらい気持ちをぶつけてやれ」

ジンさんにそう言われて、はっと気づく。

そういえば、お母さまにはこんなふうに気持ちをぶつけたことがなかった。

小さいころから、私はお母さまの価値観に縛り付けられて生きてきた。本当に幼いころは、お母さまの言葉は絶対だと信じて疑うことなんて一度もなかった。

でも、周りの子がみんな恋愛をするような年齢になって、私だけ恋愛をする権利がないんだ、と思うようになった。周りは好きな人の話で盛り上がっている中、私だけは婚約者がいて、結婚する人はもう生まれたときから決まっていて…それに気づいてから、私の恋愛への憧れと、執着は強いものに変わっていった。

「ジンさん、ありがとうございます。お母さまにも、自分の気持ちをぶつけてみようと思います」

「ああ。お前の母親もそこまで言われたら言い返せなくなるんじゃないか?」

それはどうだろう?と思ったけど、私はこくりと頷いた。

「なんだか、ジンさんと話してたらすごく元気が出てきました。ジンさんは私を元気にする天才ですね!」

「おう。いつものお前に戻って良かった」

ジンさんはいつになく優しい顔をしている。口の端だけ吊り上げてにこっとしている。ジンさんが笑ってる!珍しい!!

「珍しくジンさんの笑顔が見れたので、今ならなんでも頑張れそうです!」

私がとびっきりの笑顔で言うと、ジンさんは顔を腕で覆い、また眉間にシワを寄せて、ふわっと風に乗って空に飛び立つ。

「そういうこと言うからお前は苦手なんだよ…」

ジンさんは捨て台詞を吐いて、こちらに背中を見せて星空の闇の中を飛び去っていく。

「本当に苦手なら元気なさそうでも声掛けないと思いますけどね!」

「…ほっとけねえんだよ」

少しずつ遠くなっていき、暗闇に溶けそうになっているジンさんがぽつりと呟いた言葉に、胸がどきんと脈打つ。この人を好きになって、本当に良かった!

ジンさんの姿が見えなくなって数分、私はまだベランダで星を見上げていた。

外はかなり寒くなってきたが、私の心は温まっていた。ジンさんと話すと、どうしようもないことでも頑張れそうな気がしてくる。そう思わせてくれる彼に感謝して、私は自分の部屋に戻った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?