ある部屋について

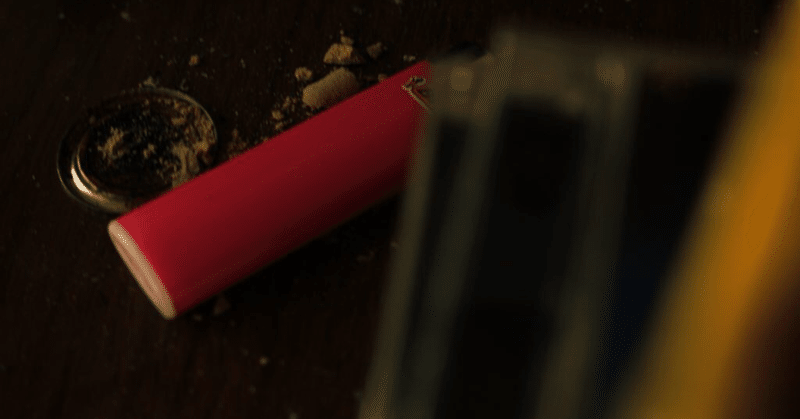

陶器の義眼を踏み潰してしまったような最低の気分だった。下手に動いて現実を直視したくなかったので、暫くの間ベッドの上で胡坐をかいていた。煙草のフィルターを唇で弄んでいると、幾度かシーツの上に落とした。細切れの煙草の葉っぱが散らばる。そのたび曖昧な世界を揺蕩っていた意識が部屋に戻ってくる。早く火を点ければ良かったのに。箱に戻せばよかったのに。そんなことを考えながら惰性で火をつける。時刻を確かめると午前2時を少し過ぎていた。小さな不安の種がまたひとつ、暗闇を照らすブルーライトで発芽した。

久しぶりにエアコンを点けると、湿った土のような匂いがして黴が生えているのだと分かった。微かに煙草の匂いもする。

この夏、ひと月ほど部屋を空けていた。旅行から帰ってきたらあちこちに黴が生えていて、荷解きする気になれず、茫然と立ち尽くした。エントロピーが増大する方向に変化したのだ。それ以前は、ひとりの人間が生活することで、安アパートの一室として、人間の居住環境として、この世界に確かに存在していた。しかし今となっては、黴やら目に見えない微生物が跋扈する、到底ひとが住めない環境に変わっている。腐海だ。海と呼べるほど広大なものではないけれど。

食べ残したままになっていたシンクのカップ麺、リンゴの芯、することがなければ倒木のようにその上で横臥していたベッド。その全てを覆いつくすように新しい生命が蠢いている。創造主の私は、それを見て、よしとは思わなかった。

所々に蒔絵のように黴が生えているベッドで一晩寝てしまったら、病弱な私は何らかの深刻な病気に罹ってしまう恐れがあると考えて、その日は友人の部屋に押しかけ「風の谷のナウシカ」を読んで過ごした。

後日、手当たり次第に自分で出来る範囲の掃除をした。塩素系の薬品に溶けて消えていった生命たちは、さながら東の園を追われた創造物である。「土くれから、わたしをつくってくれと頼んだことがあったか?暗黒からわたしを起こしてくれと、お願いしたことがあったか?」

戯れに虐殺を繰り返していたが、エアコンのフィルターまでは手が回らなかった。業者を呼ばなければならないし。貧乏学生でお金がないし。僅かにあったバイト代は旅先で全て使ってしまった。そのツケが、この冬にまわってきたのだ。

エアコンを消して、窓を開けた。乾いた冷たい空気が部屋に流れ込んで来て、このまま外に向かって立って、煙草を吸ったら美味いだろうなと思った。髪が風に揺れて、かすかに香水の香りがした。煙草の煙と香水と、消費社会における私の体臭がそれだった。

窓外を眺めると、一匹の太った不愛想な猫がぽてぽてと眼前を横切った。近所の独居老人が餌を与えているので、毎年増えている気がする。気楽でいいな、と思う。言うまでもなく猫の方だ。私は私の生活の維持のために、この部屋を部屋でありつづけさせなければならないが。彼(女)は、目覚める度に自己が自己であるという確証を持たず、ただ家畜のようにある渇きと飢えを満たすため、あの老人に媚態を示し、今日という一日を一匹の猫として終えるのだろう。「生めよ、ふえよ、地に満ちよ。その愛らしい肉球をもって。もの思う姿、遠い地の砂漠の奥に横たわるスフィンクスさながらよ。」

大学生協の紹介で、家賃月3万程度。大学生という社会的地位の無責任さと身軽さを享受して、今日もこの部屋で煙草を吸う。この部屋から見える景色にも四季の色がある。もうすぐ雪も降るだろう。静寂のなか雪が降り積もり、私は文庫本を読んだり映画を観たり、こたつで思索に耽る。六畳という物理的限界を超えていく意識。遠い故郷や旅先の風景は私の中にある。過去も未来も現在も。夢か現か分からない。眠気の波が眉間に押し寄せてくる。誰も知らない孤独。嘔吐を催すのは安いウイスキーのせいだけではないはずだ。

大講義室で哲学の授業を受講しているときに、横に座っていた義眼の彼は、もうきちんと単位を取得して卒業したのだろうか。そんな他愛もないことを考えているうちに、この部屋にも朝の鈍い日が差し込んでくる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?