横笛④

宮中の外に出るのは出仕し始めの頃以来であった。

春なりはじめの梅津の里、横目に見つつ、過ぎてゆく。梅の香りも今はただ、慰みにさえ、つゆならず。二人で見ていた月明かり、今は一人で眺め行く。桂の川の水面月、何故かぼやけて朧気で。大堰の川に行き着けば、流れる水は涙のよう。並々ではない恋煩い、一体誰のせいだろう・・・・・・。

横笛は何とか嵯峨の山に着いた。往生院とは聞いたものの、どこの坊とも分からなかった。ただ、行ってみればきっと分かる、という僅かな期待を胸に、往生院の門を開いた。

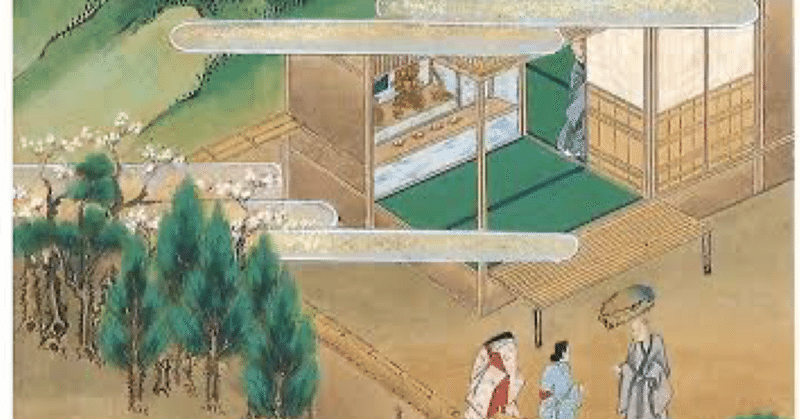

往生院の中は不思議なほど静かで、同じ世とは思えないほどであった。庭には足跡が殆ど見えず、蓬が生い茂り、袖は気付けば濡れている。数ある坊はどれも軒が朽ちているようで、激しい野分が少しでも吹けば、この土地ごと吹き飛んでしまいそうであった。

横笛は案の定、滝口がいる坊の場所が分からず、行っては止まり、止まっては行って、尋ねかねていた。ここまで休まずに歩いてきたこともあり、草履の前坪に当たり続けていた親指と人差し指の間に激痛が走っていた。彼女はもう歩くことも困難で、近くにあった竹垣に寄りかかって座り込んでしまった。疲労が重なっていたことも相まって、いつの間にか眠りに落ちかけていた。

夢と現とが錯綜し、薄れゆく意識の中で、何やら背中側の坊の方から声が聞こえてくる。念仏を唱える声のようだ。

落ち着いたこの声。

どこかで聞き馴染みがあるこの声。

三十一文字に想いをのせた歌を詠み合ったり、月を眺めて自分達の「来し方行く末」を語り合った、あの声。

私が待って、待って、待ちわびた、あの声!ひとときも頭から離れる事が無かった、あの声!

まさしく、その声の正体は、僧となった滝口時頼であった。

横笛は、自分の疲労を忘れ、声のする坊の門へと駆けて行った。

「滝口さま!そこにいるのでしょう。私はここまでやって来たのです。私を愛してくれた貴方の姿を一目見たくて・・・・・・。どうか、遁世したとしても、そのお姿を一目お見せください」

彼女は、言い終わらぬうちに涙に溢れてしまった。

滝口は、涙の訴えを聴き、動揺した。まさかやって来るとは思っていなかったのである。こっそりと障子の隙間から門の方を覗いてみると、そこには、片時も忘れることのできなかった最愛の人が、入りかねている様子でこの坊を見つめていた。彼女は自分の事を待っているのだ。今すぐにでも駆けていき、ひしと抱きしめたい気持ちで胸が一杯になったが、――私はもう出家の身。俗世との繋がりは絶たねばならぬのだ――。そう固く心に決め、使いの者をして、

「どうしたのですか。このような夜遅くに・・・・・・。滝口時頼とかいう人は、どなたのことでございましょう。門違いではありませぬか」

と言わせたのであった。

横笛は虚しかった。たった一人で山奥にやって来たというのに、対面すらしてもらえずに門前払いをくらうとは思いもしなかった。門違いなどするはずがないのだ。横笛以上に、滝口時頼という男の声を、言葉を、聞いた者はいないのだから。

ただ、滝口のこの対応も、共に長き時を過ごした横笛だからこそ、理解も出来た。彼は、一途で、素直で、真っ直ぐで、不器用な、最愛の人であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?