花虹源氏覚書~第一帖桐壺(一)

昔々その昔、帝の御子に光君と呼ばれるお方がおられました。

源の姓を賜り臣下となられましたが、三人のお子様は、お一人は帝にお一人は皇后にお一人は人臣の位を極められたそうな。

そのお血筋の末の末、とある姫さまに教育係の女房が語る源氏の君の物語

桐壺(その一)

むかしがたりをいたしましょう

ひとりの帝がありました

数多のきさきがありました

あろうことか帝は、その中のひとりに恋をしてしまったのです

―――帝は恋をしてはいけないの?

なりませぬ

帝はただの男にあらず

きさきはただの女にあらず

政は、帝おひとりではかないませぬ

群卿百官、各々の職分に従い朝廷を支えるのです

殿方の秩序は女人の秩序

大臣の家のきさきたちは女御の位に、大納言以下のきさきたちは更衣の位に

そして女御様の中から人格教養容貌に優れ帝のお心にかなったただお一人が、中宮という真の后の位につくことができるのです

宮中が乱れれば朝廷が乱れる

政が乱れれば国がゆらぐ

国に乱れがあれば天は禍をもたらす

帝は恋をしてはならぬのですよ

――—それでも落ちてしまうのが恋、なのでしょう?

教えて、帝の尊い御心をとらえたのはどのような女人なの?

帝の愛を一身に集めるその女人は、按察使大納言の娘である更衣でした。

母君は古風な品の良い趣味をお持ちの方でしたので、気を配り心を砕いて宮中の娘が恥をかかぬよう支度をととのえておりました。

しかし、更衣の父君は既にこの世の方ではなく、更衣は後ろ盾のない頼りないお立場でございました

他の高貴な生まれのきさきたちはそんな取るに足りない家の娘に遅れをとることは誇りが許しません

ましてや同じ程度の身分のきさきたちからは、なぜあの女だけが、とそれはもう妬まれて憎まれました

宮中に暗くよどんだ恨みと憎しみは目に見えぬ毒となり更衣の心と体を蝕みました

そのか弱い風情が不憫だ、とますます帝のご寵愛が深まります

宮中の催しの際、帝は上の身分の方々を差し置いて、更衣ばかりをお召しになります

時には、更衣とともにお休みになった翌朝、寝過ごした上に更衣をそのままお側から離さないようなこともなさいます

帝のそのようなおふるまいに人々は眉をひそめました

帝が一人の女に溺れるのは、ゆゆしきこと、海の向こう、遠き唐の国では皇帝が美女に目がくらみ国を傾けたそうな・・・と玄宗皇帝と楊貴妃の故事を引き合いに出し、人々の冷たい目、蔑みの言葉が容赦なく向けられました

帝は、人々が諫めるほど頑なにおなりです

更衣にできるのは、ただ帝の寵愛のみを頼りに心細くすがりつくことのみ

――—二人だけの世界、周りがみえなくなってしまったのね

それからどうなったの?

今世では身分違いと批判されるお二人でしたが、前世からの運命が結ばれていたのでしょう

やがて、更衣は玉のように清らかな男の子を生みました

赤子のたぐいまれな美しさに、心休まらないのは第一皇子を生んだ右大臣家の姫君です

賜った局にちなんで弘徽殿女御とお呼びいたします

朝廷で重いお立場の右大臣家の後ろ盾を持つ押しも押されもせぬ第一皇子ですから、東宮になることを疑うものなどおりません

しかし、更衣の産んだ皇子があまりにも優れているので、父である帝も弟皇子の方をより大切にしているように思われるのです

まさか、帝は更衣の産んだ第二皇子を東宮に立てるおつもりではないか、と弘徽殿女御は気が気ではありません

この方は、他のきさきたちよりも早く帝のお側に上がり、第一皇子の他に皇女も生んでいます

帝もこの方のことを大切していらっしゃいますが、耳の痛いことを唯一申し上げる方なので煙たくもあるのです

さて、更衣の局は淑景舎(桐壺)にありました

桐壺は、帝のいらっしゃる清涼殿から離れていますから、帝が更衣のもとへお渡りになるには、多くのきさきたちの局の前を通り過ぎることになります

毎夜毎夜むなしく帝の足音や衣擦れの音が我が前を素通りしていくのを聞かねばならないきさきたちのやるせなさはいかばかりでしょう

きさきたちの苦しみはやがて、明確な悪意へと変わりました

更衣が帝に召されて参上なさる時には、様々な嫌がらせを受けるようになったのです

そのようなことが続き更衣が辛い思いをしているのを見かねて、帝は後涼殿に元からいたきさきを別の所へうつし、桐壷の更衣にお与えになりました

――—そのようなことをなさったら、余計に更衣は恨まれるでしょうに。

重すぎる愛も困りものだわ。

教えて、その愛はどうなったの?

桐壺の更衣が生んだ皇子が三歳となった年のこと

袴着の儀式は、第一皇子のときに見劣りせぬように、と内裏の財物を惜しげもなく使って華やかに行われました

そのようなことにも批判は集まるのですが、皇子のすくすくと愛らしく賢くお育ちになる様を見れば誰もなにもいえなくなってしまいます

その夏、桐壷の更衣は体調を崩し、宿下がりを願い出ました

帝は、更衣の身体の弱さをいつものこと、と軽くお考えになり、そのまま宮中で養生するようにとの思し召しです

ところが、ほんの数日でみるみるうちに衰弱してまいります

病は穢れ 死は穢れ

帝は、だれよりも清らかなる御身

穢れは遠ざけねばなりませぬ

その禁忌すら犯し、帝は息も絶え絶えの更衣に寄り添い、涙ながらに別れを惜しみます

死ぬときは共に、と誓ったではないか、自分だけを残していくことはあるまいね、などとかきくどく帝に、更衣も苦しい中から御歌を差し上げました

限りとて分かるる道のかなしきにいかまほしきは命なりけり

———今日を限りにあなたとわかれて一人行かねばならない道はあまりもかなしい。私が行きたいのはあなたと共に生きる道。もっと生きていたかった。

この御歌の意味は、こんな感じかしら。初めて更衣の心が聞こえた気がするわ。

帝もただの男 きさきもただの女

そのように生きることが許されなかった二人に残された時間は多くありませんでした

更衣の母君が「御祈祷を今宵からお願いしているのです」と泣く泣く願い出て、ようやく退出が許されました

しかし、その夜、更衣は息を引き取ってしまわれたのです

続く

岩波文庫源氏物語(一) 5ページから10ページ

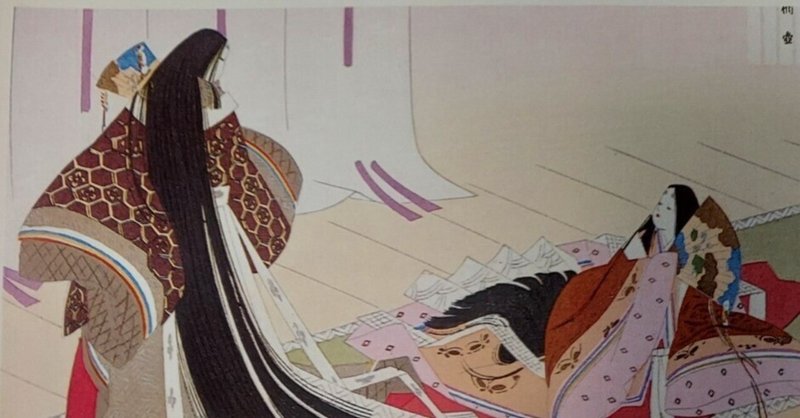

見出し画像は「源氏物語 円地文子 現代語訳日本の古典5 学習研究社」より