アニメに出てくる謎触手をロボットで実現したい!!!

初投稿です。論文って読むのめんどくさいですよね?論文読まずに研究の趣旨だけ知りたいって人のために、自身の研究を簡潔にまとめてみました。

はじめに

皆さんは、アニメや映画に出てくる謎の触手を実現したいと思ったことはありますか?筆者はあります!!空想上の触手って、何処からともなく出現するし、やたら長く伸びるし、ヒトを持ち上げるほどパワフルですよね。これをロボットで実現でしてみたい!!

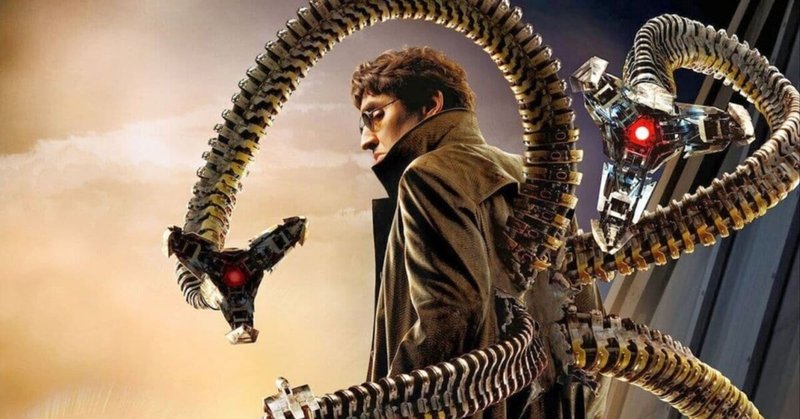

筆者のお気に入りの触手は、映画「スパイダーマン2」に登場するドクターオクトパスです。彼は背中に触手のようなロボットアームを装着しており、これを使って壁を歩いたり、スパイダーマンに遠距離攻撃をしたり、メイおばさんを捕まえたりできます。しかもこのアームは伸縮屈曲自在でコートの下に小さく収納できます。

筆者は、このような伸縮・屈曲・収納可能なロボットアームの開発を目指して日々研究しています。まずはこれまでの研究成果を動画で見てください。動画の説明文は英語なので一旦無視して大丈夫です。

どうでしたか?何となくロボットが伸びたり、曲がったり、箱に収納されたりしたのが分かったでしょう。ロボットの動きとしてはまだまだショボイですが、将来的にドクターオクトパスのようなロボットが作れそうに見えます。

詳しい話

従来研究編

さて、ここからはロボットの詳細について見てみましょう。

触手のような柔軟な物体を曲げるのは容易そうですが、何mも伸長させて遠くの物体を掴むのは少し難しそうです。そこで、まずは伸縮機構について考えてみます。身の回りにある伸び縮みするモノと言ったら、はしご車や自撮り棒がありますね。

これらはテレスコピックパイプとも呼ばれ、中空の筒を入れ子状に重ねることで伸縮できます。たくさん伸びるし、重たい荷物を先端に取り付けることも可能ですが、硬い構造体で作られているため自由に曲がれません。

そこで、硬い構造ではなく柔らかい構造を使った伸縮機構が開発されています。例えばこちらはBionic Handling Assistant(独FESTO社)という触手ロボットです。

急に触手っぽくなってカッコよくなりましたね。このロボットはCGなので実際にはここまでキビキビ動けないのですが、触手が伸びたり曲がったりしているのが分かります。

機構について簡単に説明すると、触手ロボットは3つの蛇腹を1セットして構成されます。蛇腹は空気圧で動作し、1~2つの蛇腹が伸びるとロボットは屈曲し、3つの蛇腹全てが伸びるとロボットが伸長します。この蛇腹のセットをたくさん作ることで、ロボットは複雑な形状を取ることが出来ます。

一見すると、もうこれで完成なのでは?と思うかも知れませんが、実際には2つの問題点があります。

1つは、伸長距離が短いことです。蛇腹は空気を入れても無限に伸長するわけではないので、当然伸びる量に限界値があります。蛇腹の設計にも依りますが、一般的に全長の30%程度しか伸びません。ドクターオクトパスのアームは400%以上伸びるので、これは少し短いですね。

もう1つは、剛性が低いことです。ロボットの伸長距離を伸ばそうとして、蛇腹を柔らかく作ってしまうと、ロボットがフニャフニャになってしまいます。ロボットアームなので、何かしら重い荷物を持って仕事をしてほしいですね。ドクターオクトパスのアームは小太りのメイおばさんを軽々持ち上げられるので、かなりパワフルなことが分かります。

まとめると

硬い伸縮機構はよく伸びるし荷物も持てるけど、曲がらない

柔らかい伸縮機構は曲がれるけど、あんまり伸びず荷物も持てない

提案手法編

さて、困ったことになりました。自在に伸縮屈曲する触手を作りたいのですが、従来の伸縮機構では達成できそうにありません。

それなりに硬くて、大きく伸長できて、屈曲もできる…そんな都合の良い物体は存在するのでしょうか?

その答えは自然界にありました。それはキツツキの舌です。

キツツキの舌と聞いてピンとくる人はいないでしょう。実はキツツキはアリクイのようにとても長い舌を持ってることで知られています。

上の画像を見ると、アリクイの舌は重力で垂れているのに対して、キツツキの舌はまっすぐピンと伸びています。

キツツキの舌の中には舌骨と呼ばれる骨が入っており、これが舌を強固に支えてくれます。

しかし、よく考えると不思議です。骨が入ってるのにどうやって舌を伸ばしているのでしょうか?例えば我々の腕にも骨は入っていますが、ワンピースのルフィーみたいに腕を大きく伸ばすことはできません。

この不思議な仕組みを順を追って説明していきます。キツツキの長い舌は、目の付け根に基部があり、後頭部をぐるっと1周するように収納されています。この時点でかなり特殊な構造ですが、伸縮の秘密はここからです。

さきほど述べた通り、舌の中には骨が入っているのですが、この骨の末端は頭蓋骨と繋がっていません。つまり舌骨は頭蓋骨の中で宙に浮いているような状態になっています。

宙に浮いた舌骨は頭蓋骨内を滑るように移動できるため、その舌先を大きく伸展することが出来ます。※動画を見ると理解しやすいが、ちょっとグロイので注意。

ここで最初に紹介した動画をもう一度見てみましょう。提案するロボットは、この舌骨のスライド機構を模倣することで、重力によって垂れることなく伸縮・屈曲・収納機能を実現しています。

最後に

今回はキツツキの舌を模倣した伸縮屈曲ロボットアームについて紹介しました。紹介したロボットはまだ試作機なので2D平面内でしか動作しませんが、今後3Dに拡張していく予定です。

記事の冒頭では、個人的な理由で触手ロボットを作りたいと述べましたが、もちろん本研究は社会の役にも立ちます。触手ロボットはコンパクトに収納できるため、狭い空間でも邪魔にならず、伸縮・屈曲することで遠くの物体を掴んだり障害物を回避できます。例えば、車椅子に取り付けることで日常生活の手助けをしてくれたり、災害現場で瓦礫の中の被救助者を捜索することができます。

参考文献

A Woodpecker's Tongue-inspired, Bendable and Extendable Robot Manipulator with Structural Stiffness

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?