旧伊勢屋質店台帳プロジェクト その2

神奈川大学国際日本学部歴史民俗学科の学生が、跡見学園女子大学の学生と共に、文京区指定有形文化財である旧伊勢屋質店の展示コーナーの制作に取り組んでいます。展示は2024年2月から公開予定です。実施にあたっては跡見学園女子大学地域交流センター、テイケイトレード株式会社埋蔵文化財事業部、地元の地域の方々などが連携して取り組む計画です。

今回は、その1に続いて、その2をお届けします。

台帳には何が書かれているの?

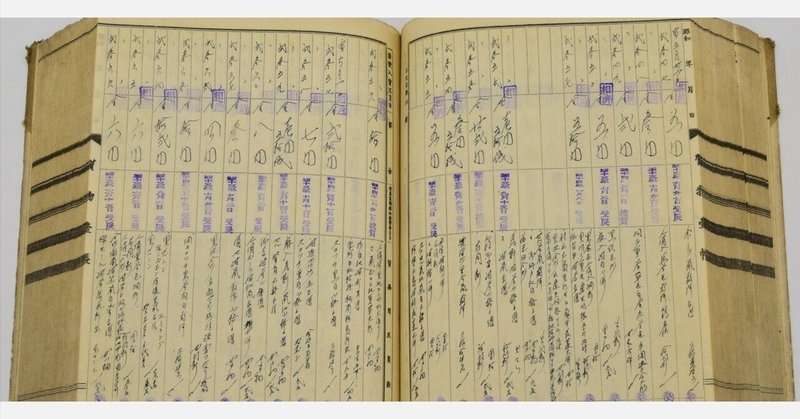

現在、旧伊勢屋質店台帳プロジェクトで要となる作業、『質物台帳』の翻刻に取り組んでいます。旧伊勢屋質店には昭和初期から昭和後期までの台帳が20冊以上残っており、現在翻刻に取り組んでいるのは、1937(昭和12)年11月から1938(昭和13)年12月のものです。台帳は縦長の枠に記入する形になっており、①入質日付、②取引番号、③貸出金額、④返済年月日・返済の有無、⑤質入れ品の詳細、⑥入質者氏名と住所などの項目が記録されています。

この台帳から、当時の人々が何を持っていたのか、当時の生活の様子を垣間見ることができます。質入れ品の多くは羽織や帯など衣類が占めていますが、中には変わった物もあったようです。今回は翻刻の中で発見したことや気づいたことをご紹介します。

(歴史民俗学科2年 大屋恵実子)

書き手によって異なる文字の不思議

旧伊勢屋質店の台帳はもちろん人が書いたものなので、書く人によって味があったり、書き損じた箇所などもあるとこから、人間味を感じることができます。

今のところ最低3人以上の人が台帳へ記入していたことが、文字の癖や特徴から確認することができます。どんな人が書いたのか想像することも面白いものです。

文字の書き方でいうと、「ジャンパー」や「ヂャンパー」など同じものを違った書き方をし、同じ物を指しているのにひらがな、カタカナと書き分けたりするものがあります。そこから、文字の癖だけではなく書き手によって品物の表記も異なっていることがわかりました。現在とは異なった表記も多く、台帳を読めば読むほど謎が増えていきます。

台帳には、先述の①~⑥の情報が事細かに記されています。そのため、台帳に何度も登場する常連さんの存在にも気づきました。常連さんは、今度はどのような物を質に入れたのかなどを確認することができます。そこから、どんな仕事をしていたのか、どんな生活状況だったのかまで推測することができます。今後の研究次第では、大きな発見があるかもしれません。

(歴史民俗学科2年 中川大資)

この債券はなんだろう?

質屋さんには、変わった物が持ち込まれることがあったようです。台帳の記録の一つに、“日本勧業銀行の割引債券”がありました。なぜか、「警察署」の判子付きです。

割引債券とは、例えば20円の債券を割引額の10円で購入することができ、償還のときは額面どおりの20円が支払われるというものです。ただ、債券の償還は年に数回行われる抽選によって行われていたようで、例えば3ヵ月で当選し10円の利を得る人もいれば、10年目にようやく当選して10円の利を得る人もいました。割引債券は、早めに当選すれば利回りが良くなるという運の要素が強い債権だったといえます(1)。

台帳の記録によるとこの債券は額面20円とあり、8円が貸出されています(1937年のお米10㎏の価格は2円76銭、東京府下の大工さんの日当は2円20銭(2))。

(写真中央の列。上部の取引番号の隣には「警察署」印が押されている)

台帳によると、この債券は1937(昭和12)年12月に預けられてから約7年後の1945(昭和20)年3月に受け戻されているので、債券を質入れしていた期間が比較的長かったことがわかります。この債券は当選したのでしょうか?そして警察にはどのようにお世話になったのでしょう?記録一つをとっても色々なことが想像されます。

注

(1)後藤幸雄編『日本勧業銀行四十年志』日本勧業銀行調査課、1938年:177、日本勧業銀行調査部編『日本勧業銀行史:特殊銀行時代』日本勧業銀行調査部、1953年:446

白金光助『勧業債券の買方売方』立命館出版部、1934年:23-24

(2)森永卓郎監修、甲賀忠一、制作部委員会編『物価の文化史事典―明治・大正・昭和―』展望社、2008年:30、446

(歴史民俗学科2年 大屋恵実子)

今後の展開

歴史民俗学科の2名の学生は跡見女学園女子大学の学生と共に協力し、旧伊勢屋質店の展示コーナーの制作に向けて、日々作業を続けています。

夏休みの間を利用して、学生は先生や、専門家の方々に教わりながら50ページの台帳の翻刻作業を終わらせました。この翻刻作業で集まった資料や、これまでの調査をもとに、展示制作に移っていきます。9月12日には跡見学園女子大学で展示に向けた打ち合わせが行われ、学生、先生方と一緒に、展示制作に向けての本格的な議論がなされました。初めて展示を制作する学生も多いため、先輩方や先生方、専門家の方々、地域の人たちなどの様々な人の意見を交え、考えを深めながら現在、1つの展示を制作しています。

今後は、より良い展示になるよう議論を重ね、歴史民俗学科の学生は、学芸員課程で得た博物館の知識や経験を活かして旧伊勢屋質店の展示制作を進めていく予定です。

(歴史民俗学科2年 大屋恵実子)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?