横浜経済界に⼤きな影響⼒をもつ藤⽊幸夫さんとの座談会を終えて感じたこと。

経営学部国際経営学科⼆年 藤原佳枝

はじめに

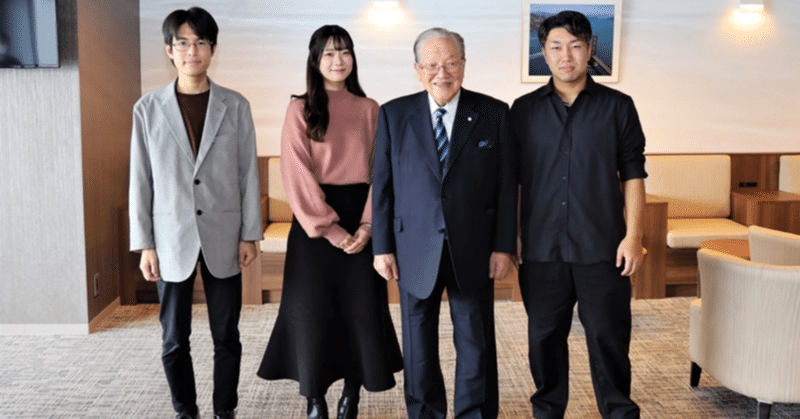

経営学部所属の藤原佳枝です。今回、学部は違いますが国際⽇本学部平⼭ゼミの加藤マリアさん、後藤亮太さんの三⼈で、横浜経済界に⼤きな影響⼒をもつ藤⽊幸夫さんとの座談会に出席してきました。平⼭ゼミとは個⼈的に交流があったため、協⼒して活動しました。藤⽊さんは⼀般社団法⼈ 横浜港振興協会会⻑、横浜港ハーバーリゾート協会会⻑などの要職を歴任されています。藤⽊さんは横浜市における政府が成⻑戦略の⽬⽟と位置付けるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)実施法に対して反対の姿勢を⽰し、横浜は

港湾都市としての良さを活かしていき、カジノを含む統合型リゾート施設の誘致でなく、港湾都市としての再開発を⾏うことが必要という理念を強く持たれ、先頭に⽴って活動されていたことは記憶に新しいです。今回なぜ私たち学⽣が、藤⽊幸夫さんという超⼤御所と座談会を⾏えたのか、実現させたプロセスを書き記していきたいと思います。

藤⽊さんとの出会い

私たちは、テレビ朝⽇制作の「ハマのドン“最後の闘い”」(藤⽊さんが横浜市⺠とともに、いわゆる「カジノ法案(IR整備法)」において横浜市のカジノ誘致に反対し、政府と真っ向から闘うという内容)の映像を視聴したことがきっかけで藤⽊さんの存在を知りました。映像を⾒終えて、私たちは感銘を受けました。感動冷めやらぬ⼀週間後の10 ⽉7⽇、なんと、神奈川⼤学で藤⽊さんが「"港の実業"を語る」という講演会に登壇されることを知りました。私たちは迷わず参加することにしました。事前に藤⽊さんのことをもっ

と知りたいと考え、藤⽊さんの著書「ミナトのせがれ」を読み、藤⽊さんの⼈物像、今までどのような活動をされていたのか情報収集をしました。そして迎えた講演会当⽇、期待を膨らませ臨みましたが、講演会が盛り上がったこともあり、時間が押してしまい、学⽣からの質疑応答の時間はあまりとれませんでした。私たちも藤⽊さんに対する質問を⽤意していましたが、質疑の機会が得られず、不完全燃焼な状態で会場を出ようとしたとき、ある⽅から声をかけられインタビューを受けました。このある⽅との出会いが私たちの運命を変えました。

きっかけ

その⼈とは、藤⽊さんの講演会を取材していたテレビ朝⽇の松原⽂枝ディレクターでした。松原ディレクターはなんと「ハマのドン“最後の闘い”」の制作をしている⽅だったのです。それを知った私たちは講演会で質問できなかった藤⽊さんに対する思いをここぞとばかりに松原ディレクターに打ち明けました。このことがきっかけとなり藤⽊さんと私たちの縁が繋がっていったのです。講演会の数⽇後、私たちのもとに松原ディレクターからお電話をいただきました。その内容はご厚意で藤⽊さんの秘書に連絡を取ってくださったようで、私たちの思いを伝えていただいきました。その結果として、藤⽊さんとの座談会の場を設けていただくことになりました。

念願の藤⽊さんとの座談会

藤⽊さんの⼈柄と魅⼒

座談会が始まり私たちは明らかに緊張していました。それを藤⽊さんは、冗談を交えた話で場を和ませ、緊張を和らげてくださりました。これも藤⽊さんの魅⼒であり、虜になってしまうのです。取材は終始笑い声が絶えないどころかときに吹き出してしまうほど、藤⽊さんのユーモアあふれる話を中⼼に進んでいきました。中盤にさしかかり、「今までの⼈⽣で⼀番の苦労はなんですか?」と質問をしたところ、

藤⽊さんは「苦労なんてしてないよ!」と答えられました。「物事の良い悪いはその瞬間はわからない。時間が経って初めて苦労だったかどうかわかるものだ。ダメだったときは諦めるしかないじゃない!」と藤⽊さんは笑いながらおっしゃいました。今回の機会を通じて私たちは藤⽊さんの⼈柄と⼈を惹きつける魅⼒を強く感じることができ、印象的な機会となりました。今後に向けて、藤⽊さんが⻑年にわたり多くのご功績を残された横浜の「港湾」

について、⾃分⾃⾝さらに知識を深めていきたいです。藤⽊さんや横浜港振興協会など多くの⽅々からのご協⼒があって今回の座談会を実現することができました。この場を借りてあらためてお礼申し上げます。

座談会を終えて

宮城県出⾝の私にとって横浜は観光のイメージが強かったのですが、今回の座談会をきっかけに横浜の発展に寄与した「港湾」の仕組みについて興味を持ちました。港湾とは船を安全に出⼊りして停泊させ、⼈の乗降や荷役が⾏なえる海域と陸地のことを指します。横浜港は計画的に港湾機能が整備されていたため、開港以来、有数の貿易都市として発展を遂げた歴史があります。

横浜港は2021 年に実施された世界銀⾏の調査で世界のコンテナ港湾の効率性を⽐較したランキングで1位に選ばれたこともあり、現在も世界有数の港湾の地位を維持しています。私の今後の課題は「港湾」の発展という観点で横浜を学んでみたいという思いが強くなりました。在学している神奈川⼤学においても2022 年1 ⽉に横浜港振興協会(横浜港を所管する唯⼀の所管団体)と包括連携協定を締結するなど、つながりが強化されています。横浜で学んでいる利点を活かし、これからも「港湾」に関する知識を深めていきたい

と考えています。

関連リンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?