「心学早染草」下 善玉菌、悪玉菌のルーツとなった江戸の黄表紙、最終回

江戸の大作家、山東京伝(1761~1861)の「心学早染草」(1790刊)の紹介、上中下3巻の下巻、最終回。

悪玉である悪魂の魔手からのがれた理太郎のもとへ、遊女怪野から手紙が届く。さあ、どうなるか。

ちなみに、悪魂を悪魂と読ませたりもしているが、区別に意図があるものかどうか、私はそこまではわからない。ただ楽しんでほしい。

下巻

十三

理太郎は、怪野の手紙を見てから、またまた心が迷う。

「俺の財産で一年に三、四百両の金を使ったって、たいしたことではなく、千年万年生きるわけでもなし、死ねば三途の川の渡し賃、銭六文しかいらぬものを、今までは無駄な倹約をしたもんだ」と、よからぬ思いがしだいに起きる。

理太郎に悪心が起きたのをみて、悪魂は善魂を斬り殺し、日頃の恨みをはらす。

悪魂「覚悟しな」

善魂「無念無念」

十四

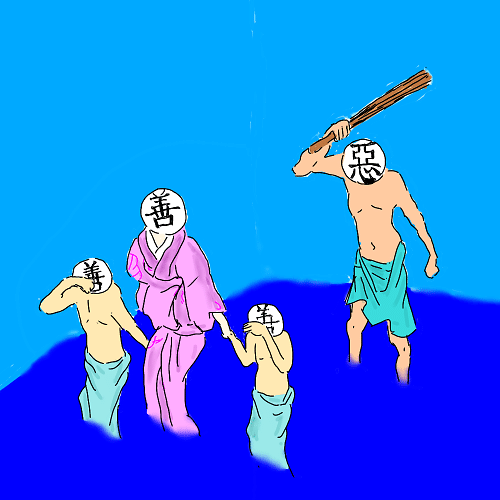

悪魂たちはついに理太郎の体に入り込み、善魂の女房、二人の息子を追い出しければ、三人手を引きあって出て行くことこそ哀れなり。

割れ竹を振って追い出す。

悪魂「さっささっさと失せやがれ」

善魂の女房「今に思い知らせん」

善魂の息子「悲しや悲しや」「母様、行こう」

悪魂「これからは、おいらが世界だ」「ああ、いい気味いい気味」

これより理太郎は、大のどら息子となり、遊郭に四五日の居続けをする。

理太郎の店の番頭が迎えに来て、理屈を言う。

番頭「こんなことをするお前様ではないのに、悪魔に取り憑かれたのかい」

理太郎「これ、そんな野暮を言うなよ。どんなことがあっても帰るのは嫌だよ~」

女郎も、理太郎があまりにも長くいるので、ちょっと嫌がっている。

怪野「ほんに、お父さん、お母さんが心配なんすだろうねえ。どうしたもんだのう」

十五

理太郎の体はだんだん悪魂が増えて、女郎買いのうえに大酒を飲んで暴れ、博打をし、詐欺までし、親にもさからうので、ついに勘当の身となり、どうしようもなくなり、親の家にドロボウに入る。

悪魂たち多く集まり、いろいろ悪事をすすめる。おそろしきことなり。

犬「ワンワン。昔のご主人が今はドロボウ。ここで吠えねば犬の勤めが果たされぬ。ワンワンワンワン」

理太郎「ブチ、ブチ。俺だ俺だ。吠えるな吠えるな」

十六

理太郎はついに宿無しとなり、さらに悪魂が調子にのり、今は盗賊となり、暗い夜道で追い剥ぎをするこそ情けなや。

ここに物知りで優秀、仁徳の心ある道理先生という有名な方がいらっしゃるが、ある夜、講義の帰りに、この場所で盗賊に出会う。

道理先生は腕に自信があったので、さっそく引っ捕らえ、どうにか教訓して善心に導こうと、その罪を許し、連れて帰る。

道理先生「にっくいやつめ」

悪魂たちは、自分らが理太郎をここまでにしたのに、捕まっている理太郎を見ながら大笑い。

十七

理太郎は道理先生に命を助けられたうえに、儒教、仏教、神道の尊き道を教えられ、今は過去を悔い、本心に立ち返る。

ここに善魂の女房、二人の息子は、いかに親の敵を討たんとつけねらっていたが、悪魂の数が多すぎ、力及ばず、無念の日々を送っていたが、理太郎が本心に返ったので、難なく本望をとげ、悪魂はみな逃げ失せるぞ心地よき。

善魂女房「夫の敵。勝負勝負」

善魂息子「親の敵。観念しろ」「思い知ったか」

十八

道理先生がことごとく教訓した後に、目前屋の両親に勘当のわびをすれば、両親も喜び、呼び帰すと、理太郎これより人の道を知り、親に孝行をし、立派な人物となり、家も栄え、これみな道理先生の仁徳なりと世にいわれけり。

善魂の息子二人は親の跡を継ぎ、長く理太郎の体を住まいとし、母を守りけり。

山東京伝作、北尾政美画

この作品の前年、石部琴好「黒白水鏡」(1789刊)が田沼意知殺傷事件を扱ったということで咎めをうけ、その作品の画工、北尾政演すなわち山東京伝も処罰された(有名な京伝の手鎖50日の刑は1791年に、黄表紙ではなく文字中心の洒落本で風俗を乱したという理由で起きている)。

また、黄表紙作者、武士でもあった恋川春町が死亡しているが、これも政治批判の黄表紙を描いたためにとがめられ自殺したのではないかと言われる。そういう時代だからこそ、京伝は教訓ものを手がけた。

この作品は大ヒットしたが、教訓だからヒットしたのではなく、善玉、悪玉のキャラクターが流行したのだ。「善玉」「悪玉」という言葉は現在も使われている。

京伝は、かつて艶二郎というキャラクターもヒットさせているが、こちらの「善玉、悪玉」キャラの方が一般的にはもっと広まったのだろう。

以前にも原画を中心に「心学早染草」の紹介をしたが(下リンク)、今回は現代語訳し、自分で絵を全部描いてみた。

少しでも黄表紙の楽しさがわかってもらえただろうか。

今回の現代語訳の上中巻はこちら。

その他の黄表紙現代語訳はこちら。

その他の黄表紙原本の紹介はこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?