三秋縋インタビュー『終末について』

※この記事は、感傷マゾ専門同人誌『感傷マゾvol.05 終末と感傷特集号』(https://wak.booth.pm/items/2551855)に掲載されたものです。今回は「終末」に特化した内容で、小説家・三秋縋氏にお話を伺いました。

三秋縋(@everb1ue)

1990年生まれ、岩手県出身の作家。

ウェブ上で『げんふうけい』名義の小説を発表し、人気を博している。

聞き手:かつて敗れていったツンデレ系サブヒロイン(@wak)

01.ゼロ年代含め、古今東西、創作物の中でさまざまな世界の終わりが描かれてきましたが、三秋縋さんにとって魅力的な終末のシチュエーションや、それを体現した作品があれば教えていただきたいです。

三秋 「今夜限り世界が」というレイ・ブラッドベリの短編が、僕の考える終末の理想型の一つです。何の前触れもなく、男は何もかもが終わりになる夢を見ます。“なんとなく、たとえば読みさしの本をとじるように、世界が終わりになる”夢です。翌朝会社に行くと、どうやら同僚たちも同じ夢を見たらしいことがわかる。家に帰って妻にその話をすると、やはり妻も同じ夢を見ている。それで、今夜終末が訪れることを皆うっすらと確信するんです。けれどもパニックは起きません。主人公夫婦も、いつも通りの生活を送ります。ほかにどうしようもないから、新聞を読んだりラジオの音楽を聴いたり、語り合ったり暖炉の炎を眺めたりするだけです。

「こんなとき、人は通りに出て金切り声をあげるものかと思った」

「そんなことはないのね。ほんとうのことが起こるときは、泣いたりわめいたりしないものだわ」

——「今夜限り世界が」(レイ・ブラッドベリ『刺青の男』所収)

そうして二人はいつも通り眠りにつき、おそらくはその夜、世界が終わります。

街が悲鳴で溢れ、人々は逃げ惑い、生き残り同士の対立が起き……といったパニックを描いた終末ものには、正直なところあまり関心がありません。終末の原因もなんだっていいんです。一つの季節が終わるように、穏やかに終末が訪れてほしいんですね。純粋な「世界の終わり」の観念が日常を覆い、卒業式の朝の教室とか、年の暮れの商店街とか、お盆過ぎの海みたいな終末感が世界を満たす。そこには痛みも苦しみも恐怖もない。静かな諦観を覚える一方で、どこか落ち着かない気分でもある。いつもと同じことをしてみるけれど、いつもとは違った感じがする。ただこの上なく、世界が実在しているという感覚がある。やがてよくわからないままに終末が訪れる。そういうのが理想です。

セカイ系が「主人公とヒロインの関係」と「世界の終わり」を中間項を挟まずに接続する云々といった話を前回のインタビューで引用しましたが、それは同時に「日常」と「世界の終わり」を直に接続する試みでもあったと思うんです(そして突き詰めて言えばセカイ系は「少年誌やライトノベルの主人公の親問題」みたいな歪みから生まれた偶然の産物だと思うのですが)。SF作家の方々が描く終末ものの多くは中間項の方に重きが置かれていますが、僕は一足飛びに終末に移行することによって異化された日常風景の方に、より強い関心があります。

02.逆に、既存の終末ものの作品で描かれる物語の結論や主人公の価値観などに対し、不満点などはありますか?

三秋 これは物語そのものに関する不満ではなく、その上どちらかといえば僕個人の趣味の問題でしかないのですが、「この著者は本気で世界の終焉を願っていた時期があったのだろうな」と感じさせる作品に——たまたま巡り合わせが悪いだけかもしれませんが——未だ出会っていないことがやや不満です(あったら教えてください)。多くの物語において描かれる〈終末〉は、確かにシリアスではあるんですが、異性愛者が手すさびに書いた同性愛のようにどこか気が抜けているというか、本質的に他人事のように感じられるんです。

たとえば世の中にはプレッパーと呼ばれる人々がいて、彼らは堅牢なシェルターを建設したり保存食を買い込んだり戦闘訓練を積んだりして各々の終末のヴィジョンに対応する備えをしているわけですが、そのうちの何パーセントかは、きっと心のどこかで終末の到来を心待ちにしているはずです。そして実際に終末が訪れるとき、たとえその備えが徒労に終わるほどの理不尽な破滅が世界を覆ったとしても、そうした人々は人生で最上の悦楽を味わうんじゃないでしょうか。何よりまず、「ざまあみろ」と。俺たちのやってきたことは正しかったんだ、間違っていたのはやつらの方だったんだ、少なくとも俺たちは心の備えができている、俺たちを笑ったやつらは震えながら死んでいくだろう、それだけでお釣りが来るくらいハッピーだ、ということになる。

別に終末を肯定的に描いてほしいわけではありませんが、それくらい切実に終末を検討してきた人々の視点が欲しいな、と思います。切実さを求めるのはお門違いなジャンルだというのは承知の上で、僕は切実な終末ものが読みたいんですよ。〈ぼくのかんがえたさいこうの終末〉を。

03.終末ものというジャンルは、これから終末を迎えるアポカリプスと、既に終末を迎えて生き残ってしまったキャラクターの生活を描くポスト・アポカリプスに大別されると思います。それぞれのジャンルに対し、求められる物語に違いはあるのでしょうか?

三秋 当然アプローチによってそれぞれまったく異なるのでしょうが、終末における感傷に焦点を絞った場合、末期患者と幽霊のたとえを用いることで求められる物語の性質の違いが見えてくるんじゃないでしょうか。前者はこれからどうしようもなく失われようとしていて、後者は既にどうしようもなく失われてしまっている。前者からエモーションを引き出すとしたら主人公が失いたくないものを持ち出してその価値を強調していくことになるし、後者からエモーションを引き出したければ主人公が失ってしまったあれこれへの執着、あらかじめ奪われていた可能性への憧憬、途方もない孤独やそれを埋めてくれる存在なんかについて掘り下げていくことになる。

そしてこうした失われる者/失われた者の対比は、持てる者/持たざる者にも対応します。失うことに強い共感を示すのは持てる者であり、失われていることに強い共感を示すのは持たざる者であって、人生に何の楽しみも見出せない人間が終わる世界を前に家族や恋人と切ない一時を過ごす物語の中に自分の姿を見つけられるとは思えませんし、人生を最大限に幸福に生きている人間にとってポスト・アポカリプスの荒廃した風景や文明から切り離された生活は単なる悪夢でしかないでしょう。先に挙げたプレッパーを主人公に据えた終末もののように、これを逆手にとった物語づくりはいくらでも可能だということも踏まえた上で、基本的には、アポカリプスは持てる者の感傷を、ポスト・アポカリプスは持たざる者の感傷を抽出するのに向いた題材ではないか——というのが僕の大雑把な見解です。

04.私は小学生の頃から、「世界の終わり」という言葉を聞くとワクワクしてしまう人種だったのですが、今思い返してみると、当時想定していた「世界の終わり」は「閉塞感のある地元が海に沈んで、ここではないどこかへ行きたい」という妄想の種だったように感じます。

つまり、新海誠の短編アニメ『ほしのこえ』の主人公の「世界っていう言葉がある。私は中学の頃まで、世界ってケータイの電波が届く場所なんだって漠然と思っていた」というセリフのように、「世界の終わり」における「世界」の範囲は必ずしも地球規模である必要はなく、キャラクターの主観によるものでも良いのではないかと考えています。

そこで質問なのですが、三秋縋さんにとっての「世界の終わり」の「世界」はどのような範囲なのでしょうか?

三秋 たとえば『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』において描かれる〈世界の終わり〉はどこまでも個人的なもので、あれを終末ものに入れてよいのかどうかは議論のわかれるところだと思います。自身の死は主観世界の終わりなのだからそれも一つの世界の終わりだという話を始めると、では難病ものは終末ものに含まれるのか、といった問題が出てくる。

『ほしのこえ』から漂う終末感は、主人公が彼女にとっての〈世界〉と空間的にも時間的にも断絶されることでコミュニケーションの可能性が閉ざされ、究極のひとりぼっちになってしまったことに起因していると思います。どこかで世界が続いていようが、それと接続できなければ世界は終わっているに等しい。並行世界みたいなものですからね。すると五感を失い外部とのコミュニケーションを完全に絶たれ、意識だけが残された人間にとって世界は既に終わっているのか、という疑問が当然出てきます。意識があるということは何かしらの延命措置を施されているということで、そこに世界の存続の証拠を見出すことはできるかもしれません。ですが——不謹慎を承知で言えば——それは限りなく世界の終わりに近い状態なのではないかと推察されます。それどころか、実際に終末が訪れるとき、僕たちがそれを実感するだけの十分な時間と機会が与えられるとは限らず、考えようによっては全感覚の喪失の方が遥かに世界の終わりらしい世界の終わりであるとも言えます。

そういったわけで、僕の素朴な感覚からすると、コミュニケーションの網が届くところまでが世界で、コミュニケーションの枯渇が世界の終わりということになるのかもしれません。『アイ・アム・レジェンド』は期待していたものとは違った方向性の映画でしたけど、主人公がマネキンに声をかけるシーンは気に入っているんですよね。

05.ポスト・アポカリプスものは、『少女終末旅行』、『旅に出よう、滅びゆく世界の果てまで。』など、キャラクターが終末後の世界を旅する作品が多いです。私はファンタジー系のライトノベルで描かれる、都市と都市の間のフィールドを冒険者達が移動し、夜は街道沿いで野宿して干し肉を食べるような描写が好きなのですが、現代日本の都市部でそのような旅情を描こうとすると、都市間のフィールドを出現させるために世界を滅ぼすしかないと考えています。

つまり、旅行先を「ここではないどこか」、旅の目的を「スーパーカブに乗って、少女と二人で世界の果てに向かう」などのように、旅から不必要なものを除外して抽象化した結果生まれるエモさと、ポスト・アポカリプスというシチュエーションの相性は良いのではないでしょうか?

ポスト・アポカリプスと旅の関係についてのお考えを、お聞きしたいです。

三秋 旅行が好きな人の中にもその過程に出会いを求める人とそうでない人がいて、「旅先での出会いが人生を変えてくれた」という人たちもいれば、極力誰とも口を利かずに一人旅をして孤独を再確認するだけの人たちもいます。当然僕なんかは後者に属するわけですが、その際、移動手段が公共交通機関なら車内が空いていれば空いているほどいいし、自動車なら道路が空いていれば空いているほどいい。宿を取るにせよキャンプ場でテント泊するにせよ、他の利用者は少なければ少ないほどいい。というのも、日常を離れ、せっかく普段の自分を忘れて匿名の透明な存在になるチャンスなのに、他者という鏡がそこにある限りどうしようもなく自分という存在を意識させられてしまうんですね。自分探しの旅という言葉がありますが、僕はどちらかといえば自分を捨てるために移動をしているところがあります。あるいは自分自身の幻影から逃れるために。ですので、ちょっと質問の意図からは外れるかもしれませんが、ゴーストタウンや辺境の沈黙を世界全体に適用できるという点で、僕もポスト・アポカリプスというシチュエーションはある種の旅情を描くのに向いていると思っています。

06.三秋縋さんのツイートを読むと、エモをフィクションの中だけのものにせず、レトロな自動販売機が並ぶ埼玉のオートレストラン・鉄剣タローや、昭和に取り残された風情のある港町・銚子のように、実際にエモを感じる場所にかなり訪れている印象を受けています。

個人的に世界の終わりを感じる旅行先などがあれば、お答えできる範囲で教えていただきたいです。

三秋 大学生の頃はよく廃墟や廃線を巡り歩いていたのですが、季節や天候や時間帯はもちろんのこと、何よりそのとき自分がどういう気分でそこを訪れたか、言い換えればどんなレンズを通してそれを見たかが大きく影響してくるので、特定の場所に世界の終わりを感じるということは実のところほとんどないかもしれません。初めて訪れたときはおそろしく終末的に映った風景も、後に再訪すると味気なく感じられることがあるし、当然その逆もあります。何かしら自分の中に終末の種みたいなものがないと、どれだけ荒廃した風景を前にしてもそれと自分を結びつけられず、博物館や資料館から得られる類の感動しか引き出せないんですよね。感傷ではなく鑑賞してしまう。

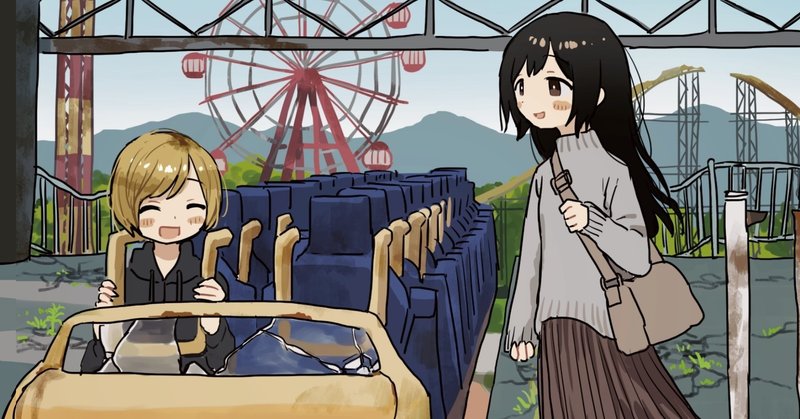

人生の先行きが見えなくて半ば自暴自棄になっていた時期に、知人と横浜を散歩して、何とはなしにコスモワールドに入ったことがあるんです。既に閉園間際で、せめて一つくらいはアトラクションに乗ってやろうと大急ぎで園内を駆け抜けてジェットコースターに乗り込んだんですが、あのとき妙に世界が終末的に感じられたことを覚えています。でも今の僕が同じ場所で同じことをしても、きっと同じ感覚は得られないでしょうね。

07.1980年代から1990年代にかけて物心ついた人間にとって、ノストラダムスの大予言などのオカルトや、ガイア理論などのエコロジーによる「地球全体という視点に立つと、人間という種が絶滅しても構わないのではないか?」という発想、それらを内包した漫画やアニメやゲームなど、世界の終わりに惹かれるキッカケは現在よりも多かったと感じます。

個人的なものでも世代的なものでも構いませんので、三秋縋さんにとって世界の終わりに惹かれるキッカケとなった原体験や原風景などはありますでしょうか?

三秋 90年代後半から00年代前半にはやたらと暗いコンテンツが流行しましたけど、僕はその頃まだろくに感受性が発達していなかったので、影響はほとんどなかったんです。世界の終わりに惹かれるようになったのもずいぶん遅くて、大学生になってしばらくしてふと、終末に魅了されている自分を発見しました。あの頃は暇さえあればどこか人気の無い場所を探してさまよい歩いていたんですが、そうするうちに、「自分が求める風景を突き詰めれば、それはきっと終末的風景になるんだろうな」と気づきました。あるいは自分という人間の可能性が尽きかけているという実感が、その傾向を促進したのかもしれません。

08.以前、サマーコンプレックスについて三秋縋さんにインタビューさせていただいた時、以下のように仰っていました。

"いわゆる「セカイ系」の作品を僕が愛好するのは、主人公とヒロインの関係が中間項を挟まずに世界の危機と結びつく云々といった構造ではなく、その副産物である「死の匂い」に惹かれるからなんですよ"

https://note.com/kansyo_maso/n/ne1f29557c339

おそらく、「死の匂い」は世界に限らず、夏休みの終わりや、三世代前のゲームソフトが未だに店頭に並んだ商店街の個人経営のゲーム屋、一時間に一本のローカル線の駅の待合室の色彩の薄れた座布団などからも感じられるものだと考えています。

それらの季節や場所から逃れれば「死の匂い」は消えてしまう。けれども、人類が等しく生命を絶たれる「世界の終わり」は、いわば「死の匂い」を世界全体に広げてしまう逃げ場のないシチュエーションではないかと考えてしまいます。

「死の匂い」を世界全体に広げる場合、夏休みの終わりのような限定的シチュエーションと、どのような点で異なり、何が浮かび上がるのかについて、お聞きしたいです。

三秋 同病相憐れむという言葉がありますが、死の匂いが地上を満たしたとき、まるで世界そのものがサナトリウムやホスピスになったかのように(もっと卑近な例をあげるとサービス終了目前のネットゲームみたいに)、あらゆる人間があらゆる人間に対して哀しい同情を抱けるようになるんじゃないか、と期待しているところがあります。実際には見るに堪えない混乱が生じる可能性の方が高いですけど、穏やかな気持ちで終末を受け入れられるような奇跡的な条件が揃えば、そういうことも起こり得るかもしれませんよね。年末の、あの世界中の人間が同じ方向を向いているような——目を逸らしたり背を向けたりしている人もいるけれど、やはり同じものを意識している——逃れがたい一体感で、誰もがどうしようもない悲しみを共有できる終末が来たら、そのとき僕たちは人生というものを少しは許せるようになるかもしれない。

09.フィクションの終末について語るとき、それとは別に現実の災害もあり、なかなか楽観的に語ることができない困難さがあります。本音を言えば、僕は終末的な状況で素敵な異性とイチャイチャしたいだけなんですが、そう言おうとする時、地震や大雨、疫病などの現実の災害を見て、「本当に楽観的に自分の欲望を語っていいのか?」という迷いもあります。そんな風に楽観的に終末を語れるのは、自分が安全圏にいるからではないか?と、どこかで考えてしまうんです。終末について妄想する時、現実の災害とどのような距離を保って付き合えばいいのか、お聞きしたいです。

三秋 確かに近年、というか特にここ半年ほどで、世界の終わりを無邪気に語ることがやや難しくなってきているところがあります。そもそも終末趣味は大多数の人間の不幸を前提にした暗い喜びで、にもかかわらずなぜ「間違った欲望」として槍玉にあげられずに済んでいるかと言えば、それがあまりにも巨大かつ全面的な不幸を前提にしていてリアリティがなかったことが大きかったと思います。ところが今回の一件で、それが中途半端にリアリティを帯びてしまった。またネットの普及によって、ある種の無差別的悪意——他者の不幸が相対的に自身を幸福にする——に人々が敏感になり、そちら側に引き寄せた理解をされる恐れも高まってきた。これからは「世界滅びろ」ではなく「宇宙滅びろ」という表現にすることで非現実性を担保していくべきなのかもしれませんね。これはあなたたちが思っている以上に空想的な空想なのだ、と。

とはいえ「これは現実と切り離された空想上の話であって、実際に起きた/起きるカタストロフとは何ら関係ない」といくら主張したところで、「でもあんたたちは少なからずそれをモデルにして空想を組み立てたわけだろう」と指摘されたら否定することはできない。どれだけ空想的な終末でも、必ずどこかで現実の悲劇が(意識的にせよ、無意識的にせよ)引用されていることに違いはない。別に終末趣味に限った話ではなくあらゆる悪趣味に言えることなのですが、どれだけ理屈を並べ立てたところで不快に感じる人がいるのは事実です。そうなると僕たち悪趣味人の取るべき道は「これはこういった理由で現実とは無関係な話だ」と理論武装することではなく、ある程度まで譲歩して「良識を備えたクズでいること」なんじゃないかなという気がしています。人知の及ばない災害を目の当たりにして、心を痛める自分とは別に、その圧倒的なエネルギーがもたらすカタルシスに本能的に興奮している内なる子供の存在を認めないわけにはいかない。

直接的な表現は控えますが、ある種の性的嗜好を持った書き手の作品って、そこに漂う雰囲気がものすごく自罰的というか、強い罪悪感や自己嫌悪に貫かれたものが多いように見受けられます。それってやっぱり、自分の嗜好がどこまでいっても「許されざるもの」であることを自覚しているからで、しかしだからと言って自分を変えようとして変えられるものでもないから、社会の隅の方でこそこそ同好の士と楽しんでいる。極力無害な形で、閉じた空間で自分たちの欲望を発散している。そういう人たちを見ていると文化が成熟してんなと思いますし、結局この不完全な世界において悪趣味に生まれついた人間にそれ以外のやり方はないんでしょうね。そしてそれは必ずしも妥協ではないんです。あらゆる幸せが誰かの不幸を前提にしているという極論で開き直ることもできるといえばできるんですけど、他人がどうこう以前に、そういう後ろめたさを含めての価値でもあると僕は思うんですよね。僕たちは確かに自分の悪趣味に後ろめたさを覚えていて、しかしその魅力には抗えないでいる——この「しかし」のおかげで、常に対象の価値を再確認できる。暗い愉しみはあくまで暗い愉しみとして、周りの顔色を窺いながらこっそり楽しむ、でいいんじゃないかと思っています。

10.最後に、もしも、本当に世界の終わりを迎えてしまう場合、三秋縋さんならどのような最後の一日を過ごしたいかを教えていただきたいです。

三秋 一つだけ絶対にやると決めていることがあるのですが、秘密です。ものすごく陳腐な過ごし方で、でも言葉にしたらもっと陳腐になっちゃいそうなので。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?